Кендзо Танге: Традиции и творчество в японской архитектуре (Ансамбль дворца Кацура)

«Традиции и творчество в японской архитектуре» — статья Кендзо Танге из книги “Tradition and creation in Japanese architecture” by W. Gropius, K. Tange and Y. Ishimoto, Yale University Press, New Haven — Zokeisha Publications Ltd, Tokyo, 1960. Публикуется по изданию «Архитектура Японии: Традиция и современность». Перевод А.В. Иконникова. Издательство «Прогресс», М., 1976

- Знакомство с Кацурой

- Традиции, ведущие к Кацуре

- Создание дворца Кацура

- Диалектика традиций и творчества

Знакомство с Кацурой

Дворец Кацура расположен на участке около 20 000 цубо (66 тыс. м²) на западном берегу реки Кацура, к юго-западу от Киото [Наиболее распространенное в Японии название дворца — «Кацура но Рикю», что в буквальном переводе означает «отдельно стоящий дворец Кацура». Комплекс его в настоящее время является собственностью императора Японии, доступ посторонних на его территорию строго ограничен.]. Густые заросли бамбука вдоль берега сплелись в живую бамбуковую стену. Парадные ворота дворца, называемые Оноригомон, находятся близ ее северного конца. Чуть в глубине, за воротами Оноригомон, следуют другие ворота, называемые Императорскими (Миюкимон), к западу от которых идет аллея к центральному зданию дворца. Кроме используемых в торжественных случаях ворот Оноригомон, есть служебные ворота, предназначенные для повседневного пользования. Высокая ограда между этими воротами необычна и известна как «ограда Кацуры».

|

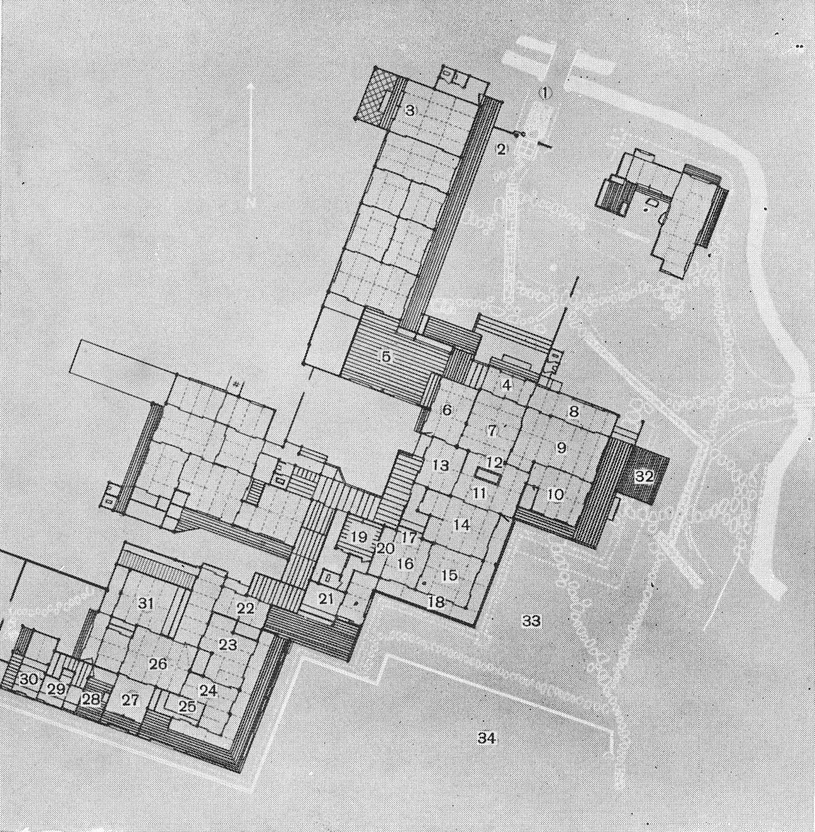

| Генеральный план дворца Кацура: 1 — передние ворота; 2 — императорские ворота; 3 — императорский подъезд; 4 — сосна Суминоэ; 5 — Центральные ворота; 6 — Старый сёин; 7 — Средний сёин; 8 — музыкальная комната; 9 — Новый дворец; 10 — место для верховой езды; 11 — павильон Гэппаро; 12 — Кленовая гора; 13 — конюшни Момидзи; 14 — гора Сотэцу; 15 — место отдыха на воздухе; 16 — место, где был «Павильон ростков бамбука»; 17 — побережье; 18 — водопад; 19 — Аманохасидатэ; 20 — бегущая вода для омовения рук; 21 — павильон Сёкинтэй; 22 — Остров бессмертных; 23 — Долина светлячков; 24 — павильон Сёкатэй; 25 — павильон Оирин-до; 26 — павильон Сёйкэн; 27 — сарай для лодок; 28 — служебные ворота; 29 — река Кацура |

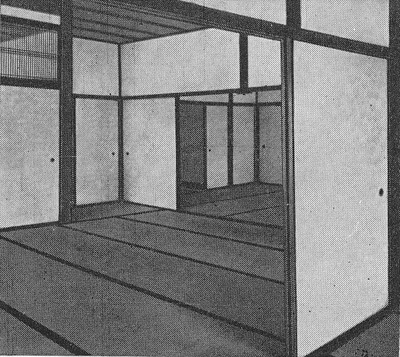

Центральное здание, или сёин, построено в стиле сёин-дзукури, который мы детально рассмотрим далее. Здание состоит из трех частей, известных как Старый сёин, Средний сёин и Новый дворец. Оно образует зигзаг, так что Старый сёин оказывается на северной стороне, а главный вход ориентирован точно на север.

Дорожки, выложенные камнем, ведут от Императорских и служебных ворот к так называемым Центральным воротам. Почти перед воротами одна из дорожек вьется через мыс, выступающий в садовый пруд. В конце мыса растет сосна Суминоэ [Сосна Суминоэ — сосна парка при дворце Кацура, служащая символическим напоминанием об одной из красивейших местностей Японии в провинции Танго (ныне префектура Киото), с прибрежным сосновым бором которой связаны многие легенды и поэтические образы «Манъё-сю».], отмечающая одно из тех мест, откуда открывается прекрасная панорама сада.

Миновав Центральные ворота, идешь по дорожке из плоских камней к зданию дворца. Маленький, покрытый мхом сад, который окружает нас,— то место, где при посещениях дворца император сходил со своего паланкина, и потому называется «Остановка императорского экипажа» (Микосиёсё). Плоские камни дорожки называются здесь «истинными камнями» [«Истинные камни» — словом «истинный» передано японское определение «син», используемое для характеристики ясной, конкретной формы в отличие от формы абстрагированной, нарочито упрощенной.].

Они ведут по диагонали через сад к каменной лестнице, перед центральным входом во дворец.

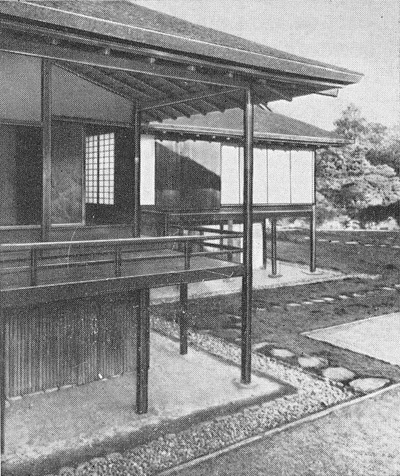

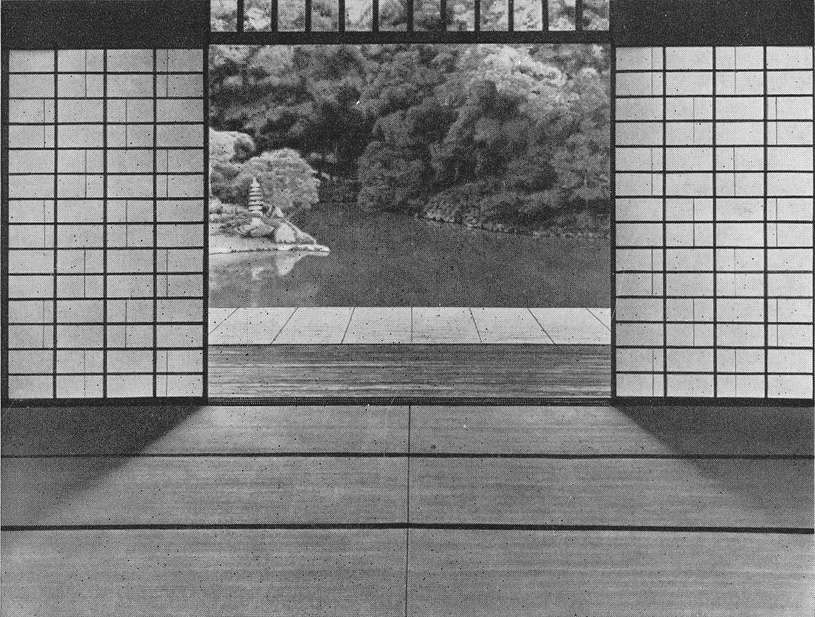

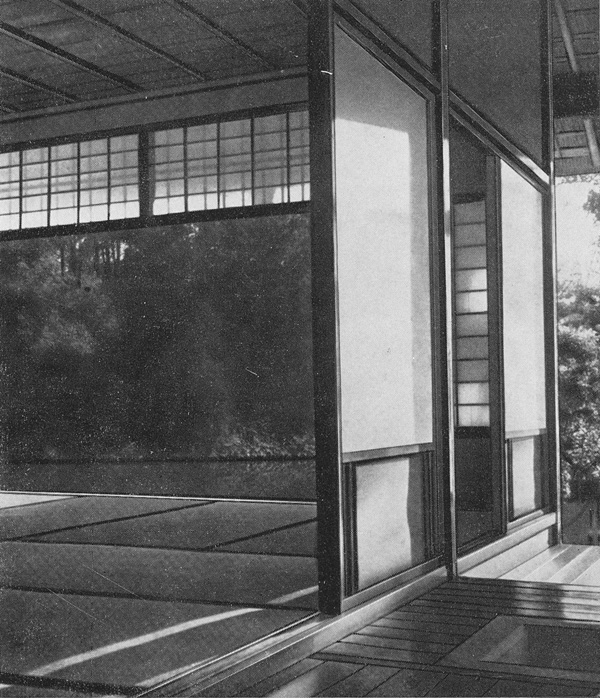

На восточной стороне Старого сёина — широкая веранда с отдельным входом с севера, обращенным к Гэппаро (Павильон лунной волны). С восточной же стороны Старого сёина находится Цукумидаи (Помост созерцания луны), который продолжает веранду. Отсюда виден весь сад [«Павильон лунной волны» и «Помост созерцания луны» — характерные для японского ландшафтного искусства сооружения, фиксирующие наилучшие точки для любования определенными явлениями природы.].

|

| Аэрофото дворца Кацура |

Здание и сад спланированы так, чтобы удивить разнообразием архитектуры и ландшафта человека, идущего от Старого сёина через Средний сёин к Новому дворцу. Мимо постоянно меняющихся ансамблей дворца проходим к южному фасаду Нового дворца, туда, где простой на первый взгляд садовый газон засеян удивительно сложно.

Вернувшись к веранде Старого сёина и спустившись по ступеням лестницы на ее северном конце, мы окажемся на выложенной гладкими камнями дорожке, ведущей к Гэппаро. Вновь минуем Центральные ворота и пройдем по дорожкам, вьющимся вокруг сада. Основная дорожка обрамляет садовый пруд, демонстрируя великолепную череду миниатюрных ландшафтов.

Сначала поднимаешься на холмик, известный под названием Кленовая гора, и попадаешь на небольшой, поросший деревьями участок, именуемый «Местом отдыха на воздухе». Отсюда дорожка ведет к чайному домику Сёкинтэй (Павильон сосны и лютни) [«Павильон сосны и лютни» — отражение поэтического образа, повторяющегося в японской классической литературе — шороха ветвей сосны, сливающегося со звуками лютни.], и «Место отдыха на воздухе» служит как бы его естественным вестибюлем. Перед «Местом отдыха» дорожка совершенно ровная, выложена камнями, удивительно разнообразными по размерам и форме. В дальнем конце ее стоит каменный фонарь, почти скрытый разросшимися растениями. Оглянувшись назад вдоль дорожки, видишь на другом ее конце каменный бассейн.

И фонарь, и бассейн должны обратить ваше внимание на великолепный вид, открывающийся между ними.

Проходишь дальше и через десять или двадцать шагов подступаешь к ручью с руслом, выложенным прекрасными маленькими валунами. Слева оказывается миниатюрный водопад, справа — место, где ручей впадает в пруд. Дорожка подводит к пруду и идет вдоль крошечной отмели, покрытой галькой, в направлении к павильону Сёкинтэй, неподалеку от которого виднеется каменный мостик.

Там, где дорожка подходит к мостику, от нее ответвляется тропа к павильону Мандзи.

Площадка перед павильоном Сёкинтэй имеет название Прибрежный сад. Отсюда — прекрасный вид на мыс по другую сторону пруда. Этот мыс имитирует знаменитую песчаную отмель в Аманохасидатэ. Западнее павильона Сёкинтэй находится тихий уголок, называемый Хотарудани (Долина светлячков), из которого переходишь на остров. На гребне острова стоит чайный домик Сёкатэй (Павильон наслаждения цветами), а на западном конце — Онриндо, маленькая часовня, в которой сохраняются надгробия семейства князя Тосихито.

Теперь, совершив короткое путешествие по земле и воде, возвращаешься на покойную лужайку южнее Нового дворца. На южном берегу пруда располагается прямоугольная пристань для садовых лодок, вымощенная камнем, а на другом берегу — чайный домик под названием Сёйкэн (Дом счастливых мыслей).

До строительства дворца Кацура на этой земле находились загородные виллы членов могущественного рода Фудзивара [Род Фудзивара фактически правил Японией более 200 лет. Во время «Переворота Тайка» (645), когда принц Нака-но-оэ уничтожил род Сога, оттеснивший царскую семью от власти, большую роль сыграли Накатоми — наследственные жрецы синто. Род их, получивший имя Фудзивара, завоевал особое расположение двора и подчинил соперничавшие с ним аристократические роды. Со времени царствования Момму (697—707) императоры Японии брали жен только из рода Фудзивара. С 859 г., когда Фудзивара Ёсифуса стал регентом при малолетнем императоре Сэйва, этот род окончательно овладевает реальной властью; его представители правили страной как канцлеры или регенты при несовершеннолетних императорах, которых вынуждали отрекаться от престола, когда они достигали зрелого возраста. Могущество Фудзивара длилось до середины XI века, когда совершается окончательный переход к феодальной раздробленности.]. Дворец Кацура, принадлежавший Фудзивара Такамити, был построен здесь в эпоху Хэйан и упоминается в поэмах того времени; события, происходившие в нем, нашли отражение, вероятно, в некоторых эпизодах «Повестей Гэндзи», в «Уцубо Моногатари» и других произведениях эпохи Хэйан. Таким образом, решение принца Натидзоно Мия Тосихито, вступившего во владение этой землей в начале XVII века, построить здесь этот дворец как свою загородную резиденцию было естественным.

Известно, что дворец строился в три этапа.

Хотя некоторые детали строительства, касающиеся основных построек, ещё предстоит выяснять историкам, кажется несомненным, что первый этап строительства был начат в 1620 году и закончен к 1625 году.

За это время Старый сёин был перемещен в Кацуру из городского имения князя Тосихито в Киото и дополнен на новом месте «Остановкой императорского экипажа» и «Помостом созерцания луны». Новое строительство сосредоточилось вокруг Среднего сёина, но главным образом развернулось в саду. Гэппаро и Сёкинтэй завершены в это время.

Второй этап строительства осуществлен при князе Тоситада, преемнике князя Тосихито, умершего в 1629 году. Он начался около 1642 года и закончился к 1647 году.

За это время к зданию был добавлен Новый дворец, Сёкатэй передвинут на место, которое он занимает в наши дни, а сад перепланирован. «Место отдыха на воздухе» и павильон Мандзи, вероятно, также были сооружены тогда же. Относится ли к этому этапу Сёйкэн, остается предметом дискуссии. Доктор Ацуси Мори придерживается названного мнения, но доктор Тэцуро Вацудзи рассматривает его лишь как часть завершающей стадии.

Эта третья стадия строительства, осуществленная, когда князь Тоситада был уже стар, включает несколько дополнений, связанных с посещением дворца императором Гомидзуноо [Император Гомидзуноо (Госайин) правил в 1655—1662 гг.].

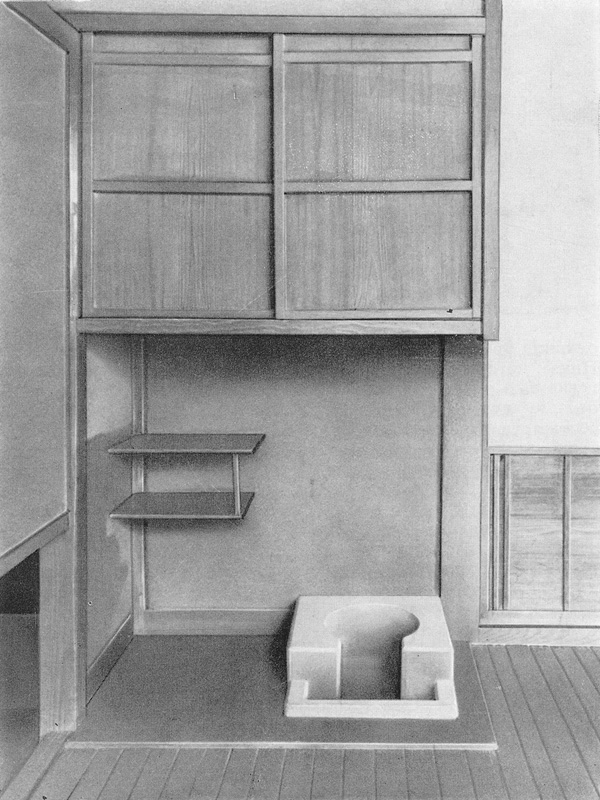

В это время сооружены Императорские ворота и Императорская дорога, а Новый дворец дополнен помещением с так называемыми Кацура-дана (полками). В это же время были изменены оконные переплеты, дверные ручки, головки гвоздей и пол входной веранды покрыт татами. Эта стадия была, по-видимому, завершена к 1658 году, когда император впервые посетил дворец.

Не известно, когда построен Онриндо, но, скорее всего, он был частью третьей стадии.

Существует легенда, согласно которой замысел дворца Кацура принадлежит Кобори Энею [Кобори Энею (1579—1647) — японский архитектор, художник и знаменитый мастер чайной церемонии.], архитектору — по происхождению самураю,— работавшему в различных областях искусства; но историки последних лет считают, что эта популярная гипотеза, по-видимому, является ложной. Доктор Мори доказывает, что, хотя весь комплекс и не был произведением одного человека, он создан единой группой людей, работавших совместно. Мори попытался идентифицировать всех причастных к этой группе лиц, включая консультантов, смотрителей работ и даже рабочих. В результате своих поисков он заключает, что по крайней мере на первом этапе строительства доминирующим в формировании замысла был сам талантливый и высокообразованный князь Тосихито. Он называет консультантами князя некоторых придворных и дзэнских монахов и приписывает важную роль Хосокава Юсаи, который открыл князю глаза на «Повести Гэндзи» и на литературу вообще [«Повесть о Гэндзи» («Гэндзи — моногатари») — роман, написанный в начале XI в. Мурасаки Сикибу, вершина повествовательного жанра в средневековой литературе Японии. В книге реалистическое описание повседневного быта аристократии соединяется с глубокими размышлениями о человеческой жизни и ценностях культуры.]. По мнению Мори, планировка сада родилась во многом под влиянием идей таких придворных, как Сайдоин Токихиро, Накамикадо Удайбэн Ёританэ и Асукаи Масаясу, и старого священника храма Сёкокудзи. Тем не менее доктор Мори полагает, что никто из этих людей не может считаться более чем советником князя Тосихито.

Доктор Мори называет руководителем строительства Наканума Сакё. Доктор Вацудзи пишет о Накануме следующее: «Он был на один год моложе князя Тосихито.

В то время, когда он родился, торговля между Японией и другими странами была очень активной, а город Сакаи, место его рождения, был центром торговцев- нуворишей (Сакаи также место рождения Сэн-но Рикю, давшего завершенную форму чайной церемонии). Наканума родился в купеческой семье Китагава и только позднее вошёл в семейство Наканума и стал надсмотрщиком над Сунанин в Нара. Как эксперт по строительству садов и устройству чайных церемоний он был причислен к тому же классу, что и Кобори Энею. Впоследствии благодаря браку он породнился с Кобори. В этот период двор Киото стал покровительствовать не только культу чая, но и театру кабуки, театру кукол и другим видам искусства, созданным новым классом торговцев [Театр Кабуки — одна из наиболее известных разновидностей японского традиционного театра. Основан в начале XVII в. танцовщицей Идзумо-но-Окуни как театр для широких масс горожан. Отличается условностью приёмов игры и декораций. Название образовано от глагола «кабуку» — отклоняться, выделяться. «Кабукидори» назывались танцы, которые исполнялись в необычных одеждах.]. Интересно видеть родовитых придворных, обратившихся к этим новинкам в период, когда сёгунат, только недавно установленный, делал все, что было в его силах, чтобы поддержать традиции».

Кажется несомненным, что Наканума Сакё был главным смотрителем строительства на первом этапе. В подчинении Наканумы работал садовник низкого происхождения по имени Ёсиро. Ёсиро, создавший еще несколько садов под руководством Наканумы или Кобори Энею, был широко известен как знаток в своей профессии и позднее получил за свою работу имя Кэнтэй (отличный садовник). Участие Наканумы — сына торговца и скромного ремесленника Ёсиро — в строительстве дворца Кацура, несомненно, добавило немало новизны и оригинальности саду и постройкам. И своей неповторимостью шедевр обязан их творческому гению.

В отношении второго и третьего этапов строительства доктор Мори думает, что здесь главным советником князя Тоситада был священник Огава Бодзё Сюнсё, в то время как руководителем строительства был Кобори Сэйсун, младший брат Кобори Энею. Садовником, работавшим под их руководством, был, как он полагает, безвестный монах по имени Тамагути. Доктор Вацудзи доказывает, что второй и третий этапы строительства осуществлялись до определенным предписаниям князя Тоситада, подобно тому как первый этап велся по указанию его отца.

Новые дополнения, как он считает, были не более чем продолжением первоначальной концепции Тосихито... Вообще доктор Вацудзи рассматривает людей, называемых доктором Мори, лишь как советников, помогавших двум князьям уточнять конкретные детали.

Эти вопросы сами по себе имеют большую важность и требуют внимательного исследования; но я рассматриваю дворец Кацура как архитектор, а не как историк, и меня интересуют прежде всего свобода и оригинальность, какие я нахожу в зданиях и методе объединения их в единое целое. Оставляя исторические проблемы историкам, я обращаюсь к рассмотрению традиций, которые строители старались продолжить, и, наконец, к новшествам, которые они в эти традиции вводили.

Традиции, ведущие к Кацуре

В Японии в доисторические времена существовала культура, которую теперь описывают как Дзёмон и которая, по мнению археологов, относится к рыболовецко-охотничьей стадии развития народа. От этой культуры, кроме массы керамических изделий и их обломков, сохранилось очень мало, однако эти остатки весьма примечательны своим стилем и качеством. Они исключительны по свободе формы, богатству пластики и силе выразительности. В них отражен характер упорного и в то же время восприимчивого народа, занятого великой и вдохновенной борьбой с природой. Формообразование демонстрирует не подчинение геометрическому порядку, а непосредственную передачу пульсации жизни вместе с острым ощущением пространства и объёма.

В последние годы археологи и историки обнаружили остатки зданий, принадлежавших культуре Дзёмон, и сделали несколько попыток их реконструкции. Ясно, что эти дома были в основном жилищами-землянками, покрытыми простой кровлей... О том, каков был облик дома, можно лишь догадываться, но, судя по миниатюрным глиняным домам, датируемым несколько более поздним периодом, эта форма, являясь наиболее доступной, сохранялась в сельских домах еще долгое время после культуры Дзёмон.

Если мы перейдём к тем глиняным домам, которые относятся к группе скульптур, называемых ханива [Ханива — глиняная пластика древней Японии. Полые внутри изображения людей, животных и архитектурных сооружений располагались у основания погребальных курганов, образуя кольцо, которым укреплялась насыпь.], мы сможем сделать заключение, что земляночные жилища местных жителей имели те же характерные черты, что и керамика: несмотря на то что у их создателей не обнаруживается осознанных геометрических принципов или эстетических закономерностей построения частей, эти постройки указывают тем не менее на чувство динамики и определенное понимание объёма. Они напоминают земляночные жилища холодных северных зон Азии.

За культурой Дзёмон следовала культура, называемая историками Яёй — название, идущее от места, где были впервые открыты ,ее предметы. Эта культура развилась в период, когда сельское хозяйство стало всеобщим занятием и люди селились на постоянных местах. Керамика этой эпохи хорошо известна. По своей форме она почти во всем противоположность сосудам Дзёмон. Она ясно показывает начало логического и интеллектуального порядка. Утрачено несдерживаемое чувство объема и движения; его место заняли мир и спокойствие — эмоциональные качества народа, благодарного природе за ее щедрость. Место сильных эмоций заняла банальная стабильность, исходящая от пассивного восприятия.

Здесь впервые в истории Японии обнаруживаются определенные качества абстрактного восприятия — несомненный признак интеллектуальной активности. В целом культура Дзёмон может рассматриваться как продукт чистой витальности, в то время как культура Яёй стала результатом процесса мышления, который утвердил первенство признаваемого порядка над витальностью.

Следующий исторический период был временем, когда японская нация сложилась окончательно. Быстро произошло разделение общества на классы, и, возможно, впервые появились личность и характер. Герои начинают доминировать в анналах истории.

На несколько столетий стало обычаем, как и во многих других местах, насыпать большие курганы для крупнейших вождей, когда они умирали; некоторые из этих насыпей сохранились, историки называют эту эпоху периодом древних курганов.

От этой эпохи до нас дошли ханива, которые ставились вокруг курганов. Ханива показывают развитую стадию культурного комплекса Яёй. Когда им придана форма человеческих фигур, что бывало часто, их линии изумительно бесхитростны, их черты так совершенно чисты, что они кажутся полными почти божественной радости и ясности. Признавая дуализм мира, образуемый самим человеком и его окружением, человеческой жизнью и природой, японцы этой эпохи не пытались насильственно разрешить эту двойственность. Вместо того чтобы пытаться подчинить природу, они стремились сблизиться с ней. Они формировали концепцию мира, которой утверждалась совершенная гармония между человеком и природой, и этот полный мира идеал лежал в основе неземной красоты ханива.

В этот период беднейшие крестьяне продолжали жить в домах такой же в основном формы, как старые земляночные жилища, но на более высоком социальном уровне появляется новый тип дома, характеризуемый приподнятым над землей полом. Эта идея, заимствованная из Южной Азии, была впервые использована земледельцами, работавшими на заливных полях, для хранения зерна, поскольку поднятый пол служил защитой от влаги и от крыс. По мере того как усиливалось разделение общества на классы, дома с приподнятым полом стали типичным жилищем высших классов. В отличие от старых земляночных жилищ новый тип имел каркас, состоящий из столбов и балок, с главными столбами, которые несли коньковый брус. Крыша была простой щипцовой, лежавшей на параллельных стропилах.

Это первый пример в японской архитектуре, когда геометрически упорядоченная структура была видимой как снаружи, так и изнутри. Организация пространства и его превращение в абстрактную идею были проявлением деятельности интеллекта. Вместо продиктованных жизнью органичных объемов периода Дзёмон новые пространства имели тенденцию к геометрической определенности и чисто эстетической концепции.

Крыша обязательно докрывалась мискантом (вид сорной травы) или рисовой соломой, а чтобы ее не сорвало ветром,— толстыми кусками дерева, прикрепленными под прямым углом к коньку. Эти поперечные элементы, называемые кацуоги, стали признаком престижа и использовались лишь в домах аристократов. Это свидетельствует о том, что стиль жилища так же, как его отдельные элементы, приобретал скорее визуальное, чем конструктивное значение. Короче говоря, красивый дом стал признаком высокого положения в обществе.

После эпохи полумифических героев Япония вступила в период социальных преобразований, которые привели к установлению автократической системы правления с императором во главе.

В память об этом было построено святилище в Исе. Хотя формально оно было воздвигнуто в честь богини солнца, но, поскольку император считался её наместником на земле, святилище посвящалось императору. Оно существует еще и сегодня, и будет, вероятно, стоять, пока существует императорская система.

Это святилище, по-видимому, возникло еще в период больших курганов и получило свою завершённую архитектурную форму в пятом столетии новой эры. После знаменитого князя Сётоку (573—622), заложившего в шестом веке основы японского национального государства, правительство постановило, что святилище должно перестраиваться каждые двадцать лет, сохраняя прежнюю форму. Несмотря на отдельные отклонения, это указание еще долго оставалось в силе. Святилище и сейчас сохраняет форму, которую имело в пятом столетии.

Эта форма, доведенная до совершенства,— вариант дома того времени с приподнятым полом. Даже сегодня можно, совершив путешествие в Исе, взглянуть через окружающие его ограды на здание, которое имеет возраст в тринадцать столетий, но кипарисовое дерево, из которого оно построено, ярко и свежо.

Это здание — древнейшее архитектурное воплощение принципов культуры Яёй.

В формах культуры Яёй отражена эстетика, резко контрастирующая с неосознанной «витальностью» культуры Дзёмон. Одна — смиренна и покойна, другая — мятежна и динамична.

Эта дихотомия в известном смысле образует параллель дионисийским и аполлоническим элементам в жизни Древней Греции [Дионисийские и аполлонические элементы... Танге прибегает к аналогии с аллегорическими образами аполлоновской и дионисийской души, которые предложил Фр. Ницше, чтобы изобразить два способа восприятия мира: созерцательно-пассивный, рассудочный (аполлоновский) и активно деятельный, инстинктивный (дионисийский). В статье «Рождение трагедии» (Полн, собр. соч., т. I, М., 1912) Ницше говорит о «дионисийском безумии» как начальной стадии художественного творчества, за которой следует стройный порядок аполлоновского видения жизни. К дионисийскому восторгу оно, по Ницше, относится, как бытие — к становлению или как свет — к мраку.]. Однако ясный геометрический порядок, наблюдаемый в святилище Исе, не может быть полностью объяснен как результат его принадлежности к традиции культуры Яёй. Конфликтующие элементы существуют. В этой связи полезно сопоставить здание святилища с Парфеноном, который, как и святилище, был воздвигнут в период перехода от эпохи героев к эпохе образования национального государства. Различие между этими двумя памятниками очевидно с первого взгляда. Парфенон, воздвигнутый на вершине, чтобы быть видимым для всех, купается в солнечном свете и исполнен величия, в то время как святилище, окруженное четырьмя высокими оградами, скрывается среди густого леса. Этот лес, устрашающая тишина которого наводит на мысль о незримом присутствии мистического божества, имел глубокое воздействие на образ мыслей японцев. Даже теперь большинство посетителей, ступив на тенистую тропу, ощущают необходимость расправить воротники кимоно и принять более достойный вид. Гуляя по лесу, можно поддаться тем же анимистическим ощущениям, которые, очевидно, побудили древних японцев построить здесь святилище. Действительно, святилище в Исе является символом анимистической веры.

Обычному посетителю не разрешается ступать на священный участок, где стоит святилище, но кровля и большая часть каркаса видны издали. Здание само по себе великолепная постройка и не может не воздействовать на эмоции зрителя. Длинные продолжения главных стропил, называемые тиги, величественно поднимаются над щипцом, поперек конька лежат массивные кацуоги. Большие свесы заканчивают толстую соломенную кровлю. Концы конькового бревна поддерживаются свободно стоящими столбами. Вдоль фронта здание имеет три пролета между столбами, вдоль боковой стороны — два, с массивными опорами, соединенными балками.

В целом можно считать, что святилище имеет классическую форму стоечно-балочной конструкции, но тиги, кацуоги и свободно стоящие столбы, несущие конек, имеют и иное значение, помимо связанного с конструкцией. Они обеспечивают зданию его формальное равновесие. Сильные, ясные чувства уравновешенности и благородства символизируют идеал — эти качества и впечатляют нас в святилище Исе. То, что здесь создано,— это не конструктивный или пространственный, но формализованный эстетический порядок. Нельзя пройти мимо этого незыблемого художественного равновесия, этой эстетической системы, которая является наиболее ярким выражением принципов культуры Яёй.

Тем не менее здесь есть нечто такое, что не может быть отнесено к культуре Яёй, что отсутствует как в аполлоническом блеске Парфенона, так и в эфирно-легких линиях культуры Яёй. Это нечто — энергия культуры Дзёмон, динамика в ощущении объёма и мощное сопротивление вторгающейся природе, представленные здесь, скорее, как тень анимизма, как бы парящая над зданием. Можно почувствовать, что эта стихия подавлена, пожалуй, даже что жизненная энергия народа угнетена и его вдохновение нарушено.

Но вопреки признакам поражения и покорности нечто от раннего витализма сохранилось.

В эпоху, когда святилище Исе было только создано, признаки культуры Яёй и Дзёмон не были полностью разграничены, и архитектура здания содержит элементы одной и другой культуры.

В ней отразилась тенденция Яёй к завершенности, но этой тенденции противостоит динамичная созидательная сила, и столкновение этих двух линий придает святилищу своеобразную творческую сущность. Можно сравнить это здание с храмом в Пестуме, где ощутимо сочетание дионисийских и аполлонических элементов. Я не делаю вывода, что различие между элементами культур Яёй и Дзёмон точно такое же, как между дионисийскими и аполлоническими элементами в Греции; напротив, есть существенное отличие, и это отличие поможет нам вскрыть своеобразие японской культуры.

Примитивный взгляд на дуализм природы и человека находит выражение в анимистическом подходе к силам природы, наделенным божественными или демоническими свойствами, в попытке контролировать и победить их средствами шаманизма. Эти попытки обычно характеризуются неким видом безумия, импульсивностью бреда, которая по своей сущности является освобождением жизненной силы. В Японии этот импульсивный подход доминировал в культурах, близких по типу к Дзёмон. Те, кто существовал в рамках культуры Дзёмон, не чувствовали благоговения к природе.

Враждебная им, она вызывала их на битву. Их энергия не была достаточно направленной, чтобы создать нечто, что можно было бы характеризовать как цивилизацию, но она смогла создать фантастические формы искусства Дзёмон.

В них неукротимая сила сочетается с варварской приземленностью и интуитивным постижением действительности. Это произведения неустойчивого равновесия; они объёмны, но их объёмность искаженного, запутанного вида. Ничто не идеализируется, поскольку идеализация предполагает интеллектуальный процесс. По той же причине ничто не воспроизводится в подлинно реалистической манере. Вместо этого мы находим символизм, реальный в том смысле, что он по-настоящему осязаем, но складывающийся более из инстинктивного страха перед самими богами и демонами, чем из осознания их божественных или демонических сил. Для культуры Дзёмон характерны, таким образом, ярко выраженные анимистические элементы, отсутствующие в дионисийских стилях. В ней творческая энергия до некоторой степени подавлена чувством благоговения перед богами и духами; здесь мало от того чисто человеческого экстаза, который характеризует культ Диониса.

Подобное различие существует и между Яёй и аполлоническим типом. В культуре Яёй можно видеть зарождение абстрактного мышления и формального равновесия, но в ней сохраняется определенная двухмерность, которая не обнаруживает попыток понять или объяснить природу как живой организм. В ней есть анимистические элементы, но она не предполагает веры в могущество богов и духов, которая в действительности может руководить человеком. В этом случае анимизм действует как средство, сближающее человека с природой. Радость, которая исходит от сознания превосходства над природой, отсутствует, и в этом отношении идеал культуры Яёй далёк от культа Аполлона. Аполлонические стили включают некий род торжествующих сил, в то время как стили культуры Яёй представляют приспособление к природе, в котором развитие эстетического порядка ведет к ослаблению жизнеспособности. Чтобы сохранить жизнеспособность, культура Яёй должна была своеобразным путем исходить из субстрата, образованного культурой Дзёмон: возникает необходимость взаимного дополнения двух противоположностей, в то время как дионисийский и ацоллонический стили «самодостаточны». Таким образом, источник творчества японцев следует искать во взаимной связи элементов Яёй и Дзёмон.

Праздный образ жизни японских аристократов периода Хэйан может быть рассмотрен как стимулятор развития культуры Яёй. Жилища «благородных» этой эпохи, которые относились к типу, описанному как синдэн-дзукури, имели в своей основе ту же стоечно-балочную конструкцию, как и святилище в Исе. Конечно, их облик был более элегантен, а отделка более изысканна, но эти видимые изменения были скорее поверхностными усовершенствованиями, чем радикальными изменениями. Очевидно, является общим правилом, что, когда замедляется технический прогресс, возрастает интерес к деталям.

Усадьбы синдэн-дзукури были разбросаны здесь и там по прямоугольной системе улиц, которая сложилась в древней столице Киото. Обычно они группировались на обширных участках, окружённых высокой оградой. Вместе со своими прекрасными ландшафтными садами они обнаруживают сильное влияние Китая, но в целом трактовка архитектуры была искусно связана с потребностями и вкусами японцев. Посредине усадьбы синдэн-дзукури стоял синдэн («спальный дворец»). Его центральный прямоугольник, покрытый щипцовой кровлей, имел два пролета в глубину, дополненные свесами кровли, имевшими вынос, равный одному пролету по всем четырем сторонам. Хотя под одним из углов дополнительного свеса кровли на северной стороне и было огражденное стенами помещение для сна, пространство под главной кровлей и южным свесом не имело постоянных перегородок: « помещения » выделялись в соответствии с потребностями посредством занавесей и ширм. По существу, синдэн был немногим более чем большое пустое пространство, покрытое кровлей. Кроме того, это пространство было фактически открытым извне. Со всех сторон были подвесные деревянные ставни, которые можно было поднимать или опускать, но они закрывались только на ночь и в особенно плохую погоду; большая часть домашней жизни — кроме сна — проходила на открытом воздухе. Ранние постройки типа синдэн не существуют теперь, но их стиль сохранен в главном церемониальном зале (Сисиндэн) и жилых покоях I императора (Сэйрёдэн) императорского дворца в Киото, который был восстановлен в своей первоначальной форме девятого века в 1855 году.

На каждой стороне синдэна были открытые коридоры, ведущие к дополнительным (служебным) помещениям, и от каждого помещения другой коридор проходил к югу, в сад. Два коридора, которые заканчивались беседками, называвшимися «павильонами для рыбной ловли» (цуридоно), продолжались по берегам садового пруда. Обитатели усадьбы синдэн-дзукури проводили много времени в этих павильонах или в лодках на пруде, любуясь цветами или созерцая луну; они писали стихи о природе или устраивали музыкальные празднества.

Здания в стиле синдэн-дзукури были не просто открытыми, они полностью сливались с окружавшим их садом. Они были первым примером тесного слияния здания и его окружения, типичного для японской архитектуры вообще. Это объясняют удивительной любовью японцев к природе, и следует проанализировать, какие именно факторы привели к тому видению природы, которое присуще японцам.

Вообще говоря, отношение японцев к природе — это не отношение тех народов, которые стремятся покорить или подчинить ее. Здесь нет решительности хозяина, укрощающего стихию, но присутствует пассивное восхищение красотой окружающего мира.

У крестьянина, вынужденного вечно бороться со стихией, было другое отношение к природе. И хотя он глубоко познает природу, она является для него объективным внешним фактором, а не мистическим комплексом частью которого является он сам.

Не таковы были аристократы, для которых создавались усадьбы синдэн-дзукури. У них не было столкновений с природой, поэтому она казалась им не более чем отражением их собственного «я». Когда они были печальны, печальной становилась и она; когда они были одиноки, и она становилась одинокой.

Одаряя её человеческими эмоциями, они разрушали дихотомию человека и природы. Другими словами, по-своему наблюдая природу, они ухитрялись видеть в ней не внешний объект, но свои собственные мысли и чувства.

По-моему, этот подход — психологическая основа того, что обычно называют «остротой восприятия вещей» (моно но аварэ), качества, которое так переполняет литературу периода Хэйан и которое характеризует отношение аристократов той эпохи как к обществу, так и к природе. В Японии изменения погоды резки и неожиданны. Если однажды погода приносит урожай и изобилие, то в другой раз она может принести бедствие и нужду. Наш крестьянин знает это. Осень может принести ему обильный урожай, но может принести и разрушительный тайфун. Он не видит никакой романтики в осени или других временах года. Но у аристократа эпохи Хэйан в его просторной усадьбе смена времен года вызывала лишь смену настроений.

Весна означала цветы и счастье; осенняя луна была для каждого знаком грусти и печали. Жизнерадостный звон насекомых летом и сверкающий снег зимой были прекрасным поводом для внутреннего торжества.

Иными словами, аристократия имела абстрактное, более того, формализованное представление о временах года, и это представление играло важную роль в развитии поэзии периода Хэйан. Стихи классифицировались по временам года, которым они были посвящены. Весна, осень, лето и зима — каждое время связывалось с определенной категорией стереотипных эмоций, и задачи поэта были в большой степени ограничены разработкой приятных вариаций каталога сезонных тем.

И в пределах усадьбы синдэн-дзукури формировалось окружение, где создавали эти стилизованные стихи и наслаждались ими, предаваясь отвлеченным размышлениям.

Реализм полностью отсутствует во взглядах аристократии эпохи Хэйан на природу, как и в подходе к жизни вообще. Её собственное маленькое общество закоснело в крайностях, но вместо стремления изменить их или отойти от них оно замкнулось в себе и стало представлять всю действительность как отражение своих собственных импульсов и эмоций. Его эгоцентричность очевидна в величайшем произведении литературной классики этого периода — «Повестях Гэндзи»; она — один из главных элементов качества, называемого «остротой восприятия вещей».

В периоды Асука и Нара китайская техника строительства была импортирована в Японию вместе с буддизмом. Были возведены величественные храмы, такие, как Хорюдзи и Тодайдзи [Храмы Хорюдзи и Тодайдзи. Буддийский монастырь Хорюдзи, крупнейший архитектурный ансамбль периода Асука, был сооружен около города Нара в 607—746 гг.; здание храма Великого Будды монастыря Тодайдзи в Наре возведено в 752 г.], которые существуют и поныне. Влияние китайских конструктивных методов, однако, было более или менее ограничено памятниками буддизма и лишь в какой-то степени повлияло на интерьер домов аристократов и очень слабо или вообще не оказало влияния на постройки низших классов.

История строительной техники вообще — это история борьбы человека за увеличение перекрываемого пролета — основного средства замыкания пространства. До девятнадцатого столетия японские архитекторы всецело зависели от простых деревянных перекрытий, основанных на соединении столбов и балок. Ни камень, ни кирпич не использовались, и принципы арки и свода практически были неизвестны. В определенной степени неудачи японской архитектуры в развитии форм более передовых, чем деревянный каркас, могут быть объяснены низким уровнем производства в Японии и скудостью материальных ресурсов.

В то же время нельзя игнорировать негативную роль, которую играл сентиментальный, пассивный подход высших классов к природе. Научная методология — оружие, которым человек завоевывает материальный мир; это — выражение человеческой жизненной силы, стремления выжить среди чуждых сил природы. Если у человека нет желания подчинить природу, техника не развивается.

С точки зрения архитектора, без развитой техники невозможно адекватно удовлетворять разнообразные требования, предъявляемые жизнью. На определенном уровне технического развития здания можно только постепенно увеличивать пристройками. Основная структура может быть расширена на один или два пролёта, а навесы могут использоваться для увеличения общей ширины постройки, но это ничего не дает для увеличения ее глубины или целостного объема. В то время как создатели готической архитектуры ввели методы, которые позволили им преодолеть силу тяжести и завоевать новые пространства у природы, японские строители, как правило, пассивно принимали пространство, которое завещала им природа. Вместо того чтобы бороться с силой тяжести, они предпочитали создавать пространство, которое расстилается по горизонтали. Таким образом, в японском представлении об архитектурном пространстве организация равновесия сил ограничена двумя измерениями, последовательным рядом плоскостей. Пропорции конструктивных элементов определялись не физическими принципами, а просто эстетическим чутьём.

Слияние двухмерного пространства с естественным окружением, иными словами, раскрытость японских построек, справедливо рассматривается как одно из наиболее выдающихся качеств японской архитектуры. Нужно видеть, однако, что это естественное окружение всегда фиксированно и ограниченно. Японский сад, по существу, сильно увеличенный садик в ящике, и хотя японский дом открыт в сад, он оказывается совершенно закрытым для постороннего глаза. Не открыт он и в социальном смысле. Японская традиция не обнаруживает того, что можно было бы сравнить с агорой или пьяццей европейского города.

В этой связи важно то, что многократно обсуждавшаяся открытость японских домов чужда традиционному жилищу японских крестьян. Действительно, японский крестьянский дом, генеалогически связанный с древним земляночным жилищем, был заботливо устроен так, чтобы он мог избавить от холода и защитить от иных неблагоприятных воздействий природы. Крестьяне, в отличие от аристократов, встречались с реальными капризами природы, а не с ее романтикой.

Чтобы объяснить дальнейшее развитие аристократической традиции периода Хэйан, необходимо учитывать и социальные изменения, которые произошли в последующих столетиях. Наша цель — объяснить появление двух новых стилей: стиля сёин-дзукури и стиля сукия (чайного домика). Первый из них, вместе со стилем синдэн-дзукури, рассматривается как одна из главных форм японской жилой архитектуры, в то время, как второй отражает эволюцию в архитектуре крестьянского дома. В период Хэйан экономическая и политическая сила центрального правительства в Киото постепенно ослабевала, и провинции выходили из-под его контроля. Со времени периода Нара сельские земли теоретически распределялись правительством, но фактически земля постепенно делилась на более или менее автономные владения, часто номинально находившиеся в руках аристократов или религиозных организаций, но фактически контролировавшиеся местными магнатами. Эти провинциальные военачальники, как правило, происходили из крестьян, положение которых в период Нара было немногим лучше, чем рабов. Со временем они обретали военную и экономическую силу, достаточную для того, чтобы отстаивать свои права на территории от отдельных усадеб до целых провинций. Так возник новый класс воинов, который со временем затмил двор в Киото и фактически установил контроль над всей страной.

В периоды Камакура и Муромати законную власть сохранял император, но реальная сила была в руках военных правительств. С двенадцатого до начала семнадцатого столетия крупнейшие военные лидеры, фактически ставшие феодальными землевладельцами, вели постоянные войны друг с другом, но к концу семнадцатого столетия Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси постепенно восстановили единство в большей части страны, и в 1603 году Токугава Иэясу учредил сёгунат, который правил всей нацией в течение двух с половиной столетий. [Ода Нобунага — феодал, земли которого были расположены в центральной части острова Хонсю. Усовершенствовав организацию войск, разгромил соперников и подчинил себе других феодалов центральной части острова. Его политика была направлена к подчинению не только феодалов, но и крупного купечества центральному правительству. После того, как Нобунага в 1582 г. был убит, объединение Японии завершил его полководец, Тоётоми Хидэёси, которым было установлено строгое сословное деление общества на военных, горожан и крестьян при господстве военного сословия. После смерти Хидэёси в 1598 г. власть захватил один из военачальников, служивших ему и Нобунага,— Токугава Иэясу, в 1603 г. принявший титул сёгуна (военного правителя страны). Сёгунат дома Токугава правил Японией до буржуазной революции («реставрации Мэйдзи») 1867—1868 гг.]

Ранние военные правительства при установлении абсолютного контроля не могли игнорировать авторитет старого двора. Вместо того чтобы свергнуть его, они стремились его использовать, подкрепляя собственную силу. Любопытно, что императорское правительство, потеряв экономическую опору, тем не менее поддерживалось тем самым институтом, который узурпировал его политические прерогативы. Основной причиной этого парадокса было, возможно, то, что класс воинов постепенно поддавался очарованию Киото. Конечно, первые воины, привыкшие жить среди крестьян, трудиться и сражаться, были слишком жизнеспособны, чтобы их могла смущать суровость быта.

|

| Императорский дворец в Киото, Сэйредэн — жилые покои |

|

| Императорский дворец в Киото — зал Сисиндэн |

Культура, созданная ими в период Камакура — первую эпоху военного правления,— была чрезвычайно вещественна и полнокровна. В период Муромати, однако, сам класс воинов стал расслаиваться и его верхушка — окружение сёгуна Асикага — уже поддалась влиянию аристократической атмосферы двора в Киото. Постепенно она стала заменять аристократов в роли безраздельных хранителей традиций Хэйана. Приспосабливаясь к культуре прошлого, лидеры сёгуната расплачивались за это,— короче говоря, они утратили способность видеть вещи такими, каковы они есть.

Лишь после того, как Нобунага и Хидэёси объединили страну и был основан сёгунат Токугава, у класса воинов сложился свой образ жизни и своя культура. Усадьба Хидэёси Дзураку и сёин Токугава Иэясу во дворце Нидзё — типичные символы этой новой культуры, в то время как мавзолей Иэясу в Никко — вершина её пышности. Это последнее здание кажется почти точным воплощением эстетических взглядов подлинной автократии. Мириадами различных красок, блестящей черепицей и бесчисленными вычурными орнаментами оно заслужило у народа репутацию истинно прекрасного; говорят, что нельзя умереть, не увидев его. И со времени его создания посетители в постоянно растущем числе стекаются к его дверям — великолепное свидетельство характерных связей между диктатором и его народом.

Эта крайняя форма автократического искусства, однако, не входит в предмет нашего обсуждения. Вместо этого мы займемся более скромной усадьбой сёин-дзукури, типичным жилищем высших классов в рассматриваемый период. Развитие этого стиля было долгим и сложным процессом.

Всюду и всегда дифференциация семейной жизни вызывает членение дома на функционально удобные части или помещения. Этот принцип был справедлив в жизни древней Японии так же, как и сегодня. Учитывая различие потребностей, древние земледельцы расчленяли свое земляночное жилище на две части, оставляя одну из них без пола, чтобы она служила местом для различных работ, и настилая пол в другой части, служившей местом для отдыха и сна. Позднее часть, имевшую пол, стали разделять на два и даже четыре помещения — план, который был классическим для крестьянских домов Японии вплоть до сегодняшнего дня. Разделение дома на помещения шло вместе с постепенным расслоением сельского населения. В конечном итоге, форма здания развивалась в двух направлениях, соответствуя запросам классов, которые выделились из крестьянства: воинов и горожан.

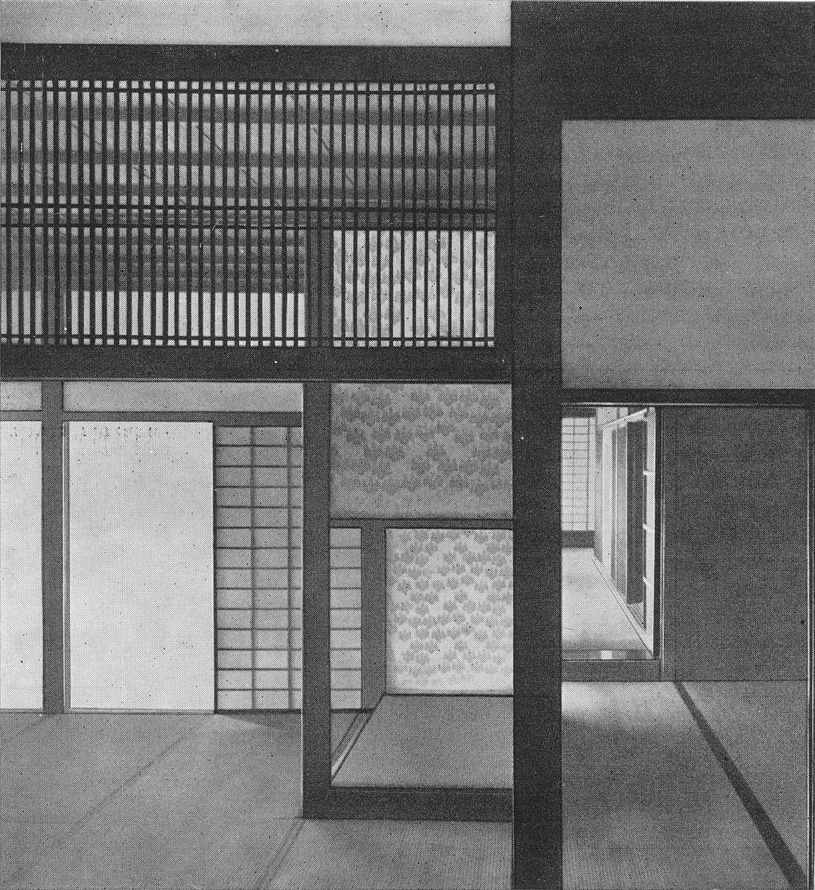

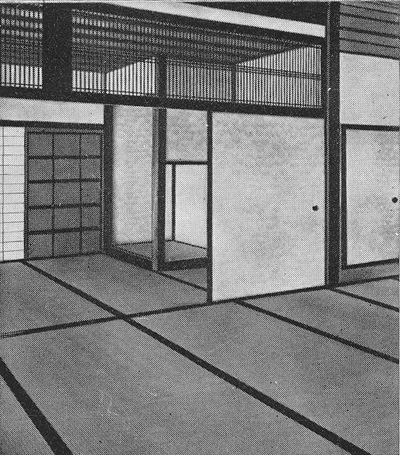

В стиле сёин-дзукури единое большое пространство синдэна разделялось на четыре, шесть или более отдельных помещений. Внешне это разделение аналогично обычному для крестьянских домов. Однако было и важное отличие — помещения в доме сёин-дзукури распределялись в соответствии с требованиями престижа, причём значение помещения определяло уровень пола.

В своей простейшей форме сёин мог иметь только одну низкую часть впереди и приподнятую часть за ней, но при более сложных планировках возникали три, четыре различных уровня и даже более. Сёин дворца Нидзё, например, имеет пять залов, начинающихся помещением для низших вассалов и поднимающихся через зал для церемоний (сикидай), Третий зал и Второй зал к Первому залу.

В Первом зале выделена приподнятая часть — место, где сидел сёгун. Декор помещений становится все более изысканным с каждым изменением уровня престижа; характерным проявлением этого была возрастающая пышность украшений потолка. Подразделение пространства в домах этого типа зависело не столько от функции помещений, сколько от положения людей, которые в них допускались. Лица низкого ранга не могли далее вступать в наиболее высоко расположенные помещения.

Усадьба сёин-дзукури была отделена от внешнего пространства деревянными или затянутыми бумагой раздвижными дверьми. Как и синдэн, она имела глубокие навесы по фасаду. Интерьер расчленялся фусума (раздвижные двери с деревянным каркасом, покрытым тканью или бумагой). Эти детали постепенно стали атрибутами, обозначавшими ранг владельца дома. Фусума становились со временем все богаче и богаче орнаментированными, особенно в частях здания, предназначенных для людей высшего ранга. Часто они были украшены блестящими росписями крупнейших художников своего времени. Ширмы, скульптуры, металлические украшения также использовались, чтобы подчеркнуть высокое положение обитателей сёина.

Вначале сёин, как и синдэн, имел входной коридор, но постепенно эта часть превращалась в величественный портал, ясно показывающий всем приходящим величие персоны, обитающей в здании. Помещением наивысшего ранга был просторный зал с приподнятой частью в глубине, по соседству с которой находились ниша-токонома, тигайдана (специальные полки) и широкое окно с большим подоконником. Первоначально само это помещение и называлось сёин. Вначале оно предназначалось для занятий — подоконник служил столом, но позднее это помещение увеличилось и превратилось в зал для церемоний, несущий все декоративные эмблемы власти и силы. Ничего близкого по форме к залу сёин сельские дома не имели ещё очень долгое время, но принцип разделения помещений по рангу распространился не только среди крестьян, но и среди горожан. Фактически его всё ещё соблюдают и в наше время, что создает барьер для модернизации обычных недорогих домов.

Стиль сёин-дзукури был ещё в стадии формирования в период Муромати.

Правители этого периода, сёгуны Асикага и их министры, были, как упоминалось выше, очарованы манерами древнего двора, и их дома сохраняли близость к стилю синдэн-дзукури. Их сады поэтому часто отличала симметричность, характерная для стиля синдэн-дзукури в его ранних формах. Переход к новому расположению частей и расчленению интерьера на помещения не был завершен в течение периода Момояма и начале периода Эдо.

Сёин во дворце Нидзё с его пышностью и неумеренной орнаментальностью слишком велик и сложен по планировке, чтобы можно было отнести его к стилю сёин-дзукури. Чтобы увидеть этот стиль в его наибольшей чистоте, необходимо обратиться к благородным гостиничным постройкам при буддийских храмах того же периода. Великолепный пример — Кангакуин (1600) и Кодзёин (1601), принадлежавшие храму Ондзёдзи в Оцу. Кангакуин послужил моделью для знаменитых японских домов, построенных несколько лет назад в саду Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Поскольку стиль сёин-дзукури был результатом расчленения пространства главной зоны синдэна и ее дополнения некоторыми элементами величия, это была, по существу, модель типа Яёй. Но параллельно с его развитием происходил иной процесс, в котором, как мне кажется, вновь начали выходить на первый план элементы долго дремавшей культуры эпохи Дзёмон.

В периоды Муромати и Момояма происходил постепенный подъем социального статуса сельского населения. За время долгой гражданской войны, в ходе которой старые владения были уничтожены и перераспределены, этот класс доказал свою мощь, встав сначала на сторону нового класса воинов против старой аристократии, а позднее выступив против притеснений со стороны воинов. Растущая сила крестьян, вероятно, достигла своей вершины в конце периода Муромати при уничтожении больших владений прошлого и организации малых, относительно автономных деревень и поселков. С этого момента крестьянское население начинает играть важную роль в формировании японской культуры.

» Новая жизнь вливалась й традиционные формы. Возьмем в качестве примера драму. Крестьянство этой эпохи внесло в ее развитие как «саругаки», форму танца, позднее превратившуюся в театр «но», так и «кёгэн», вид фарса, теперь исполняемый в спектаклях «но» [Театр «но» — как и театр Кабуки, один из старейших видов театрального зрелища в Японии. Пьесы этого театра основываются на японской классической литературе, народных сказаниях и буддийских мифах. Действие происходит под музыку и сопровождается мужским хором. Главные действующие липа выступают в масках, переживания героев передаются танцем и условными движениями.]. «Кабуки» также появляется в сельских поселках этой эпохи, конечно не в своей завершенной стилизованной форме, но как простой тип театрального действа, предназначавшийся для того, чтобы развлекать сельских тружеников в редкие для них праздники.

Но не только в области развлечений крестьяне развивали свои собственные традиции. К сожалению, положение вскоре изменилось. В семнадцатом столетии сёгунатом Токугава были проведены перепись крестьянских земель и конфискация оружия, что вновь низвело крестьян до положения рабов.

В результате этого сила крестьянства была подавлена, и динамическое взаимопроникновение, которое могло произойти, было отсрочено до тех пор, когда принципы Дзёмон выступили вновь в форме культурной энергии класса торговцев в городах.

В конце средневековья денежные отношения распространились на сельские зоны, и среди крестьянства стали появляться ростовщики, которые постепенно получили большую экономическую власть над крестьянами и беднейшими самураями, В то же время развивалась экономическая деятельность в таких городах, как Киото, Нара и Сакаи, превратившихся в коммерческие и финансовые центры сравнительно богатых сельскохозяйственных земель равнины Кансаи. Торговцы и ремесленники этих городских центров образовали важный новый класс, и в период Момояма несколько богатых купеческих фамилий, все еще принадлежавших к низшим социальным слоям, сосредоточили в своих руках достаточную финансовую власть, чтобы оказывать давление на высших феодалов. Новое купечество унаследовало жизнеспособность крестьянства вместе с формами культуры, развивавшимися в сельских зонах. В новых городах театры «но», «кёгэн» и «кабуки» достигли вершины своего развития, так же как и другая важная форма культуры — церемония чаепития, которую мы детально рассмотрим ниже.

При рассмотрении культуры нового класса торговцев нельзя упустить важную роль, которую играли в ее образовании монахи буддистской секты Дзэн. [Буддийское учение дзэн (в китайской транскрипции — чань) сложилось в Китае на рубеже V— VI вв., соединяя буддизм с элементами традиционной китайской философии — даосизма и конфуцианства. В Японии получило распространение с XIII века. Буддизм дзэн не был лишь вероучением, но включал элементы философии, этики и эстетики. На его основе складывалось мировоззрение самурайства — «буси до» («путь воина»), проникнутое фатализмом и культом верности сюзерену. Вера в интуитивность истинного познания определяла стремление выражать идеи прежде всего в художественных образах, а не в текстах. Эстетическое и этическое рассматривались как нечто единое, искусство — как путь прямой связи творящего и воспринимающего, средство не опосредованного рассудком воздействия на состояние духа и поведение человека.] Духовенство Дзэн в этот период было главной опорой интеллектуальной жизни и в известном смысле авангардом движения к культурной революции. Хотя способность купечества к созданию новой культуры и была основана на экономической мощи, сомнительно, чтобы эта культура могла материализоваться без руководства со стороны дзэнских монахов. Важно подчеркнуть, что эта новая культура хоть и субсидировалась немногими богатыми торговцами, но тем не менее стала культурой всего народа. В своей основе она вырастала из накопленной крестьянством энергии и принадлежала новому классу горожан, который, несмотря на свои финансовые возможности, не отвечал «аристократическим стандартам». Кроме того, благодаря многим дзэнским интеллектуалам эта культура связывалась с людьми наиболее высокого положения, как правило, сознательно начинавшими тяготеть к ценностям, которые они находили в жизни низших классов.

На этом историческом фоне стимулировалось развитее чайной церемонии и архитектуры. При любых обсуждениях чайного церемониала необходимо иметь в виду, что он был двух определенных типов, которые можно назвать «чайная церемония сёин» и «уединенная чайная церемония». Первый тип происходил от «чайных состязаний» — игры, модной в Китае периода Сун 1960—1279), которая была занесена в Японию, вероятно, в конце периода Камакура. Это была сравнительно простая форма развлечения: чай нескольких сортов подавался состязающимся, которые пытались опознать каждый сорт чая и место, где он был выращен.

Чайные соревнования распространились среди всех классов Японии, но устраивавшиеся сёгуном и крупными феодальными землевладельцами были наиболее пышными. Они проводились в великолепных залах усадеб синдэн и превращались в величественные зрелища.

Книга под названием «Развитие чаепития» дает нам их яркое и полное описание. Типичным было следующее: скульптурный триптих, с фигурой Будды Сакьямуни в центре, располагался по фронту зала, где происходило соревнование. Перед ним стоял стол, накрытый золотой скатертью. Три обязательные принадлежности располагались перед фигурой Будды: курительница для ладана, ваза с цветами и подсвечник. В число украшений зала, кроме того, включались обычно чужеземные произведения искусства и росписи на стенах или дверях в стиле Китая периода Сун. Зал для соревнования был лучшим помещением дома и поэтому служил местом, где владелец размещал свои наиболее ценные китайские украшения.

Гости рассаживались в соответствии со строго соблюдавшимся порядком, и каждый получал десять глотков чая четырех сортов. Тем, кто наиболее успешно определял их, выдавались ценные награды, и собрание завершалось тщательно подготовленным праздником.

В конце периода Муромати или в период Момояма чайные соревнования превратились в «чайную церемонию сёин». К этому времени чайным чашкам и всем аксессуарам заварки чая стало придаваться такое значение, что их выбор доверялся только профессиональным экспертам (так называемым ами, советникам в области культуры при дворе сёгуна и его ближайших вассалов). Игре была придана строгая форма и даже декорация помещения подчинялась более или менее неизменному канону. Сама форма сёина стала в известной степени определяться стилем и расположением этих украшений.

Но и этого было недостаточно. Движения всех участников были стилизованы в манере, отражающей влияние величавых представлений театра «но», и соревнование стало не столько развлечением, сколько искусством, детально разработанным действом, где большое внимание уделялось технической точности исполнения ритуала. Объяснить усложнение этой ритуальной церемонии, видимо, можно социальными потрясениями общества того времени. Это была эпоха войн, в которую каждый мог быть князем сегодня и нищим завтра. Военные лидеры этого времени, сознававшие неопределенность, которая их окружала, искали убежища от действительности в этой строго регламентируемой интроспективной форме развлечения. Чайная церемония сёин обеспечивала сценой, соответствующими декорациями и общими правилами, в рамках которых её участники, как актёры, могли создавать маленький воображаемый мир, искусственный, но эмоционально удовлетворявший их.

Параллельно с чайной церемонией сёин развивался совершенно иной тип чаепития среди низших классов. Он назывался чайным собранием (тяноёриай). Его эволюция, которая имела важные исторические ответвления, детально описана в работах социологов Тадзиро Хоригути и Тацусабуро Хаясия. В период, о котором мы говорим, структура деревень, близкая к современной, доминировала по всей стране. Крестьяне, жившие в этих деревнях, начали восставать против угнетавших их правителей. Совместные чаепития, ставшие формой собраний, вели к единству между крестьянами, помогая им сплотиться против феодальных землевладельцев и назначенных ими представителей.

Идею, лежащую в основе этих групповых действий, хорошо выражает на японском языке понятие «итими досин», «полное единство», которое передается в письме идеограммой, значащей буквально «одно мнение, один аромат». По всей вероятности, эта идеограмма — очень точное описание настроения, господствовавшего на чайных собраниях. На этих встречах никто не раздумывал над тем, какой сорт чая был подан или откуда он происходит. Не было споров. Все сидели в убогой комнате деревенского дома, попивая чай из тех чашек, какие случалось иметь хозяину. Дух товарищества, возникавшего таким образом, был одной из сил, стоявших за крестьянскими бунтами эпохи Муромати, Момояма и начала эпохи Эдо. В более поздний период правления Тогукава опасность, исходившая от объединенных действий крестьян, стала столь очевидна, что само слово «итими» («один аромат») стало обозначать собрание злонамеренных заговорщиков.

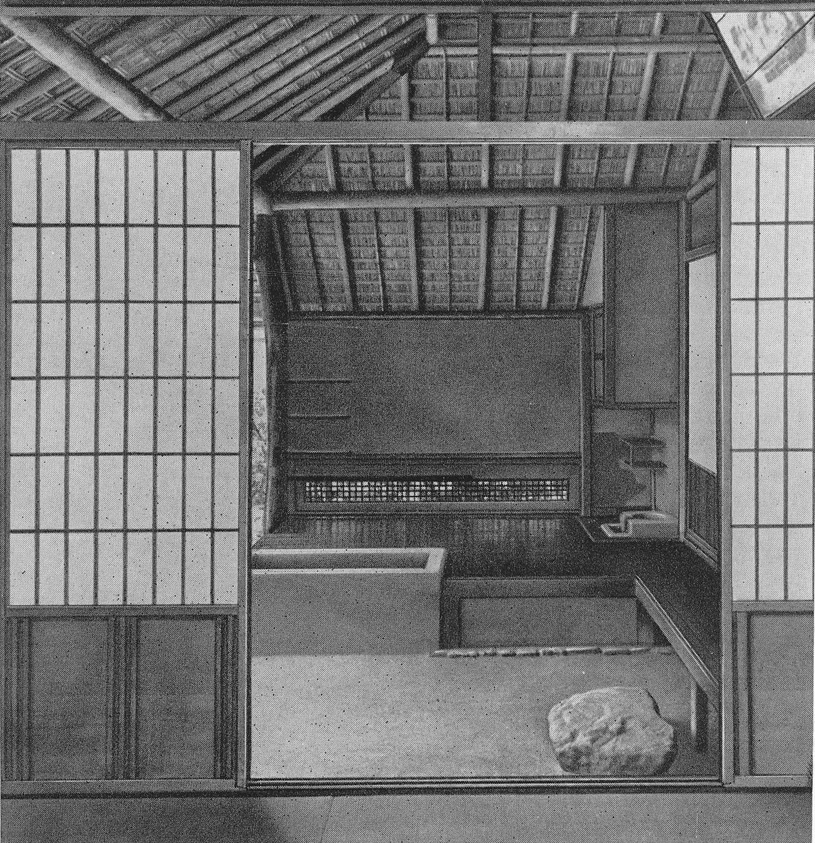

Для нас важно, что в период Муромати чайные собрания низших классов были превращены в новую форму чайной церемонии. Человеком, который совершил этот подвиг, был Мурата Дзюко, советник сёгуна Асикага Ёсимаса. Дзюко, который изучал буддизм секты Дзэн у известного монаха Иккю [Иккю (1394—1481) — дзэнский монах и поэт, ставший героем множества полулегендарных рассказов, собранных в нескольких книгах. Мурата Дзюко (1422—1502) — буддийский монах, составивший кодекс чайной церемонии.], находясь под влиянием его отношения к простому народу, испытывал большую симпатию к крестьянам. Он нашел в излюбленных ими чайных собраниях тип простой красоты, не известной чайным церемониям сёин. Взяв чайные собрания за образец, он начал развивать новый вид церемонии, освобождённой от излишней элегантности и сложных украшений. Это было то, что я называю «уединенной чайной церемонией», поскольку в самом принципе эта церемония была задумана для непретенциозной постройки, в которой мог бы поселиться отшельник. Очень существенно, что Дзюко считают происходящим из семьи торговцев в городе Нара. Его жизнь была такова, что он ясно ощущал свою связь с крестьянством. Необходимо упомянуть и о том, что он был в совершенстве знаком с чайной церемонией сёин, но тяготился ее вычурностью и искусственностью. Для его взглядов типично то, что он предпочитал для своих чайных церемоний скромные помещения, площадью в четыре с половиной циновки, большим залам.

Тенденция, начатая Дзюко, была продолжена Такэно Сёо, который происходил из влиятельной купеческой семьи в городе Сакаи, а позднее Сэн-но Рикю, самым знаменитым из всех мастеров церемонии, также сыном торговца из Сакаи [Сэн-но-Рикю (1521—1591), выходец из Сакаи, «японской Венеции» — портового города-республики, где чайная церемония служила для общения горожан. После ликвидации самоуправления Сакаи Сэн-но-Рикю был вынужден прислуживать сёгуну Тоётоми Хидэёси, который силой оружия лишил его город вольности. В 1591 г. Рикю бежал в Сакаи, где кончил жизнь самоубийством.]. Стиль, который создан Рикю, обычно известен под названием «ваби» — термин этот обозначает уединенность, безыскусность и скромность. Рикю уменьшил размер помещения для чаепития до трех и даже двух циновок [...уменьшил размер помещения для чаепития до трех или даже до двух циновок... Циновки из рисовой соломы — татами, которыми устилается пол в традиционных японских домах, имеют стандартные размеры (обычно 95×190 см) и служат модулем, которому кратны размеры и площади помещений. Комната в три циновки — ок. 5,6 м², в две циновки — 3,7 м².] и сократил количество украшений, так же как число принадлежностей, используемых в самой церемонии, он свел к абсолютному минимуму. Однако, хотя Дзюко, советник сёгуна Ёсимаса, и Рикю, занимавший такое же место при Хидеёси, и делали многое, чтобы упростить чайную церемонию сёин изнутри, оба ритуала устройства церемоний существовали бок о бок в эпоху Момояма.

Мы видели, что с этими ритуалами тесно связана их обстановка. Для нас важно рассмотреть эту обстановку, чайную комнату или чайный домик в связи с японской архитектурой в целом, и, сделав это, мы вновь возвратимся к элементам культуры Дзёмон.

Энергия Дзёмон ушла с поверхности истории Японии на заре рассматриваемого нами времени; но исчезла ли она в действительности?

Не отражалось ли ее существование в той жизнеспособности, которая позволяет крестьянству выполнять свою бесконечную грубую работу? Тип дома, в котором обитали люди этого класса, свидетельствует, что это так. Структура жилища эпохи Муромати может служить тому доказательством. В горах префектуры Хиого сохранилась группа домов той эпохи. Известные как «тысячелетние дома», они крыты шатровыми соломенными кровлями, свесы которых почти достигают земли, напоминая древние земляночные жилища. Их размеры впечатляющи, и, хотя форма столь наивна, что вряд ли может быть описана как архитектурная форма вообще, они поражают как прототип чего-то, находящегося в процессе созидания. В них нельзя найти художественного равновесия — ни линеарного, ни двухмерного, но в них .есть сильное чувство объема, есть и выраженное в объеме инстинктивное сопротивление природе.

Дома подобного типа с тяжелыми соломенными кровлями, поднимающимися почти от земли, можно увидеть здесь и там в любых других частях Японии.

|

| Крестьянские дома. Деревня Сиракава в префектуре Гифу |

Иногда такие здания укрываются не только за окружающей рощей, но и за толстой глиняной стеной с маленькой калиткой. Можно сказать, что внешнее — природа — не допускается в такое жилище. Сам дом имеет крепкий каркас, прочно основанный на органических принципах.

Эти крестьянские дома, в которых происходили чаепития, не имели эстетической функции — они были не более чем частью тяжелой жизни крестьянина. Монахи-буддисты Дзэн этого времени нашли в них, однако, новый вид прекрасного, и это прекрасное было поднято до уровня искусства энергичным классом торговцев, чего крестьянство никогда не смогло бы достичь само. Если бы не проницательность монахов, архитектура крестьянских домов и чайные собрания могли бы остаться в невидимых пластах японской культуры этого периода. Монахи открыли, что больше жизненного и прекрасного скорее в грубой незавершенности, чем в залакированности, в простоте, а не в изукрашенности, в меньшем а не в большем [...в меньшем, а не в большем... Намек на знаменитый афоризм одного из лидеров американской архитектуры 1950—60-х годов, Людвига Мис ван дер Роэ, создателя стеклянных небоскребов из стали и стекла с элементарной геометрической формой: «Меньше есть больше». Намек подчеркивает современность проблем, поднимаемых Танге при анализе исторического материала.].

Их философия основывалась, возможно, на тех же принципах, что и философия, и живопись Китая эпохи Сун, но их любование простой жизнью японского крестьянина определялось тем, что они видели в ней выражение философской истины. Если даже их идеализация простоты была занесенной извне, их концепция самой простоты исходила из их непосредственных наблюдений за жизнью японских крестьян.

Расцвет культуры Дзэн в этот период связывался с пятью основными дзэнскими монастырями в Киото, известными как «Пять гор». Одну из этих пяти гор занимал храм Тэнрюдзи, основанный Мусё Кокуси в 1341 году [Мусё Кокуси (1276—1351) — буддийский монах, выдающийся мастер садового искусства.]. Внутри монастыря был устроен сад, ландшафт которого почти весь был создан из больших групп камней, неправильных, фантастичных по очертанию. Ничто по своему характеру не могло более отличаться от лирических садов периода Хэйан. Здесь нельзя найти следов весенней радости или осенней грусти. Вместо этого — сила, драматическое движение, отвергающее любые идеи эстетического равновесия.

|

| «Сад мхов» монастыря Сайходзи в Киото |

Другой, противоположный пример — хорошо известный сад Сайходзи (обычно называемый Кокэдэра — Сад мхов). Каждый попадающий сюда должен ощутить прилив мечтательности. Вопреки впечатлению мира и спокойствия этот сад не основан на принципах стабильности и равновесия; он, скорее, кажется полным зачаровывающей сверхъестественной силы.

Формы этих садов необычны для нашего эстетического восприятия, но они полны той творческой энергии, которую находили в себе монахи «Пяти гор». Вместо стремления к абстрактному равновесию Яёй эта энергия порождала символизм, полный большого внутреннего напряжения. Символизм этот достиг мощной выразительности в «сухом ландшафте». Комбинации искусно расположенных камней могли изображать огромный океан, а одинокий камень — бесконечный космос. Вершиной этого направления является «Сад камней» Рёандзи [Сад Рёандзи — т. н. «Сад камней» при монастыре Рёандзи в Киото, созданный в XV в. Строительство его приписывают знаменитому монаху — художнику Соами. Площадь сада 218 м². Считается высшим достижением среди японских символических «сухих садов».], созданный в конце периода Муромати. Здесь достигнуто точное эстетическое выражение представления буддизма Дзэн о пустоте: пять выразительных групп камней на чистом фоне белого песка — и все это заключено в небольшом прямоугольном пространстве. Ничего, кроме этого; но внутреннее напряжение символов — символов, воплощающих ничто,— делает это пустое пространство кажущимся бесконечным в своей протяженности.

|

| «Сад камней» монастыря Рёандзи в Киото |

|

Хотя и несомненно, что хижины, служившие Дзюко и Рикю чайными домиками, были тесно связаны с крестьянскими постройками и, таким образом, некий элемент Дзёмон был представлен, в садах Дзэн нельзя найти чистого пластического воплощения энергии Дзёмон или непосредственного отражения её. Связь между этими садами и жизнью крестьянства отнюдь не была прямой. Напротив, было нечто слишком рассудочное, слишком педантичное, слишком интеллектуальное в садах стиля Дзэн, чтобы представить себе их возникновение на почве безыскусной крестьянской жизни.

Процесс, в результате которого возникли эти сады, тесно связан с образом мыслей, обычно характеризуемым в Японии словом суки, одной из основ мышления и деятельности высших классов периодов Камакура и Муромати. Слово это имеет несколько смысловых оттенков, но его первоначальное значение было близко к современному понятию «вкус»: у Камо-но Томэй (1158—1216), например, слово «суки» обозначает образ жизни, при котором отвергается все, что не нравится, и жизнь «поддерживают ветер и луна».

Это означает бегство в хижину отшельника, где можно испытывать радость вне социальных обязанностей. Не имеет значения, что при этом необходимо отказаться от богатства двора в Хэйане; во внешних признаках бедности ищут свободы от внутренней нищеты аристократической жизни. Жизнь отшельника в этот век идеализируется — уйти, чтобы жить в маленькой хижине, вдали от всего, казалось участью, завидной и для королей.

И что, действительно, может быть более великолепным?

Эта игра ума, эта аристократическая идеализация бедности легли в основу умышленного упрощения чайных домиков позднего периода. В то же время философия Дзэн, в которой превозносятся простота и экономия, также играла свою роль в принятии высшими классами формы сельских домов и чайных собраний. Наконец, нельзя игнорировать то, что социальный статус самих крестьян повысился, так что их уже не презирали, как рабов,— как во времена прежней, императорской системы. Роль крестьян была слишком важна, чтобы горожане могли их игнорировать — они сознавали зависимость своего экономического положения от сельского производства.

Социальный прогресс крестьянства и философское учение дзэнских монахов были основой той творческой энергии, с которой горожане подняли сельскую жизнь до уровня эстетического идеала. Простые сельские представления были превращены в театр «но» и «кёгэн»; чайным собраниям также была придана подлинно эстетическая форма. Чтобы быть точными, мы должны, однако, упомянуть, что они потеряли при этом часть своей жизненности.

Простая жизнь крестьян казалась прекрасной дзэнским монахам и мастерам чайных церемоний, но казалась ли она такой самим крестьянам? Можем ли мы полагать, что они получали удовольствие от своих уединенных маленьких лачуг и скудных чайных собраний? Предпочитали ли они грубые самодельные чашки лучшим? Напротив, как бедные люди повсюду, они хотели быть богаче, и это активизировало их жизнеспособность. Просто и конкретно они желали чего-то лучшего, чем то, что они имели. Они были знакомы с грубой стороной жизни — жизни, в которой не дано выбора: действовать, как действует богатый или как действует бедный — в соответствии с настроением. Немыслимо, чтобы они могли считать свой образ жизни прекрасным; едва ли они могли бы сказать вместе с мастером чайной церемонии: «Этого достаточно, мы не нуждаемся в большем». Они не могли придать своему образу жизни эстетическую форму, по той простой причине, что она вообще не была тем, чего они желали. Их жизнь была аморфной, постоянно возобновляющейся силой, направленной прежде всего на изменение самой себя.

Она была тем, что я называю «неоформленной формой»,— жизненной силой, которая не знала равновесия, завершения творчества. Это — принцип Дзёмон.

Рикю, воплощая красоту, которую он нашел в крестьянской жизни, в эстетическую форму, лишил её непосредственности.

Кипучая жизненная сила, созидательная энергия, технический потенциал крестьянства были потеряны в мире «суки». Крестьянская жизнь не создала настоящей архитектурной структуры, но она оказывала постоянное воздействие на все существующие структуры. С другой стороны, понятием «суки», которым сущность структуры была сведена к визуальному удовлетворению, ничто не добавлялось, кроме искусственности. В нарочито уединенных чайных домиках Рикю и его последователей существовала только внешняя форма. За этот предел Рикю не мог выйти.

Нельзя отрицать, однако, что он сумел дать определенный статус формам культуры, созданным крестьянами и развитым городскими жителями. Поддержанный экономической силой горожан, Рикю смело противостоял господствующему классу своего времени и убедил его принять свой идеал. Даже Хидэёси, который построил чайный домик из чистого золота, был обращен в новую веру. Но символично, что Рикю был позднее казнен правительством Хидэёси: такова была судьба плебейской традиции в руках правящей военной знати. При сёгунах Токугава энергия городского населения могла получить выражение только в узких пределах извращенной формы. Вероятно, следует заключить, что сам Рикю был столь же связан в своей деятельности.

Творческая сила, запечатленная во дворце Кацура, частично исходит от аристократической традиции стилей синдэн-дзукури и сёин-дзукури. В то же время дворец воплощает что-то от простонародной традиции, которая не создала формальной культуры или эстетической системы, но была неразвившейся силой, еще неясно выраженной в повседневной жизни народа. В стиле Рикю эта сила подавлена; но в Кацуре её коллизия с аристократической традицией представлена в полной мере. Она образует животворный импульс, который породил поразительную оригинальность дворца.

Создание дворца Кацура

Пройдя долгим и окольным путем, мы, наконец, достигли самого дворца Кацура. Все, что мы увидели до этого, необходимо для понимания сооружения и позволяет увидеть его в новом свете, сквозь традиции, о которых мы говорили.

Сказанное ранее позволяет представить личное и общественное положение князя Тосихито, который построил дворец. Общество было всецело подчинено сёгунату, и, чтобы сохранить его подчинение, сёгун пытался использовать влияние императорской семьи, стремясь в то же время разрушить ее реальную силу. Деспотизм сёгуната тяжко давил на Тосихито и его окружение; вполне можно понять, что он ностальгически взирал на славное прошлое, когда император действительно был императором.

|

|

| Кацура. Каменные плиты у центрального входа | Кацура, юго-восточная сторона нового дворца |

Сам Тосихито находился под очарованием дворцовой жизни эпохи Хэйан. Как мы уже упоминали, он был знаком с «Повестями Гэндзи», «Стихотворениями прошлого и современности» (обширная антология традиционной поэзии) [«Собрание старых и новых песен Ямато» («Кокинвакасю») — поэтическая антология, составленная Кино Цураюки, Осикоти-но Мицунэ и Мибуно Тадаминэ при дворе императора Дайго в 922 г. Авторы лучших стихотворений этого собрания — Нарихара, Комати, Цураюки, Томонори, Мицунэ — создали блестящий, но чрезмерно формализованный поэтический стиль, канонизировав художественные приемы танка и ограничив круг тем любовной лирикой и изящными картинами природы.]. Говорят, он так любил эти книги, что часто для своего удовольствия переписывал из них большие отрывки. Среди текстов, которые он копировал, один, из «Повестей Гэндзи», содержал следующее описание сада: «На юго-востоке поднимается гора, которая покрыта всеми видами деревьев, несущих весенние цветы. Пруд превосходен и восхитителен».

Профессор Мори считает, что эти строки вдохновляли Тосихито на создание сада Кацура; если взглянуть из Среднего сёина на юго-восток, можно увидеть холм, покрытый вишневыми деревьями — «деревьями, несущими весенние цветы».

К северу от дворца растут клёны и начинается поток, который образует водопад и вливается в пруд. Севернее пруда находится тенистый уголок с источником, у которого князь мог отдыхать в сумерках. Все это точно повторяет сад, описанный в упомянутом отрывке.

Другой отрывок из «Повестей Гэндзи» говорит о лунной ночи, в которой звуки лютни прекрасно звучат вместе с шорохом сосен. Нетрудно сделать вывод, что этот отрывок стал побуждением к созданию «Сёкинтэй», буквально — «павильона сосны и лютни». Связаны с литературными ассоциациями и другие части дворца и сада. Профессор Сутеми Хоригути считает, например, что отрывком во введении к «Стихотворениям прошлого и современности», где упоминаются сосны Такасаго и Суминоэ (ссылка на «Манъёсю», другую прекрасную антологию, где упомянута сосна Такасаго, и на сами «Стихотворения прошлого и современности», в которых фигурирует сосна Суминоэ), были подсказаны две сосны, посаженные на отмели пруда Кацура. Эти два дерева должны символизировать два великих произведения поэзии, и тот факт, что они находятся на важном месте в центре, говорит о том, насколько сильно мысли князя Тосихито привлекало очарование прошлого. Не касаясь различных других оттенков, исходящих от придворной литературы прошлого, мы можем с определенностью сделать вывод, что человек, создавший Кацура, был личностью, отравленной «остротой восприятия вещей». Он тосковал, стоя на своем «помосте созерцания луны», и пристально вглядывался над водой в осеннюю луну, висящую над темными вершинами холмов.

Тосихито был близок по духу к аристократам, строившим дворцы эпохи Хэйан.

Преклонение князя перед прошлым не могло исходить единственно из чувства возмущения сёгунатом, однако это чувство должно было стать одним из мотивов такого подхода.

Идея, которая лежит в основе трактовки их связей между домом и садом и их пространственной интерпретации, лирична и интроспективна по своему смыслу, в то время, как форма дворцовых зданий основана на принципе Яёй.

|

| Кацура. Общий вид дворца с берега пруда |

|

| Кацура. План главного здания дворца: 1 — главные ворота; 2 — земляной мостик; 3 — вход; 4 — остановка императорского паланкина; 5 — помещение с деревянным полом; 6 — кладовая; 7 — зал копий; 8 — веранда с полом, выстланным татами; 9 — второй зал (Старый сёин); 10 — первый зал; 11 — зал с очагом; 12 — очаг; 13 — передняя; 14 — третий зал (Средний сёин); 15 — второй зал; 16 — первый зал; 17 — полки; 18 — веранда с татами; 19 — баня для женщин; 20 — ниша-токонома; 21 — музыкальный зал; 22 — передняя; 23 — второй зал (Новый дворец); 24 — первый зал; 25 — почётное место; 26 — спальня императора; 27 — комната для одевания; 28 — уборная; 29 — баня; 30 — кладовая; 31 — павильон Гэппаро; 32 — помост для созерцания луны; 33 — сад мхов; 34 — лужайка. |

Общий подход к ансамблю Кацура начинается с чего-то осязаемого и чувственного или с чего-то субъективного и лиричного. Это «что-то» неизменно личное и узко направленное. Существуют лишь малые следы объективного научного взгляда или воображения, использовавшего технические средства, чтобы создать законченное единство общей картины.

Первоначальные импульсы получили свое лирическое, эмоциональное отражение в естественной текстуре и естественных формах. По мере того как возрастает глубинное постижение объекта или природы, техника становится средством его выражения.