До нашего времени не сохранилось полностью ни одного из сооружений того времени в оригинальном виде. Представление о замке как целостном архитектурном комплексе можно составить по нескольким сооружениям конца XVI и первого десятилетия XVII века. К тому времени сложилась определенная типология замковой архитектуры с ее главными и второстепенными компонентами.

Уже отмечалось, что возникновение замка как типа сооружения относится к гораздо более раннему периоду: на живописных свитках XIII-XIV веков есть изображения фортификационных сооружений в виде деревянной ограды и деревянных башен над воротами. Такие сооружения защищали резиденции феодальных князей. Поселения их вассалов, в особенности низких рангов, а также ремесленников и торговцев всегда размещались вне ограды. Это было связано также с самими методами ведения войн и даже тактикой боя. Прежде даже столкновение армий было суммой поединков, и каждый воин выбирал себе достойного противника, соответствовавшего его статусу. Помимо лука и стрел главным оружием был меч, и исход поединка, как и сражения в целом, решался в рукопашной схватке. Если в XIII-XIV веках армия представляла собой несколько тысяч всадников, то в XVI веке она состояла из десятков тысяч пехотинцев, а сама битва уже утратила личный характер, стала столкновением армий. Так, в битве при Сэкигахара 1600 года участвовало более 160 тысяч человек, и главным оружием уже были не мечи, а ружья и луки со стрелами. Одним из важнейших этапов войны стали осады замков, иногда длившиеся по многу месяцев.

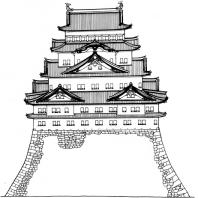

Первоначально замки, как и ранее дозорные вышки, строились на горах, что давало возможность использовать для защиты сам рельеф местности. Такие замки назывались яма-дзиро (горные замки). Главным сооружением всегда была башня (тэнсю), возводившаяся из дерева, как и все другие здания средневековой Японии. В основе ее конструкции был каркас из мощных бревен. Уменьшающиеся кверху кубические объемы возвышались один на другом. Изогнутые крыши, такой же конструкции, как в храмах и дворцах, поддерживались системой кронштейнов. Башня, в несколько этажей, с укрепленными воротами и небольшими, зарешеченными окнами, сама по себе была довольно уязвима при нападении большого числа противников. Поэтому она окружалась собственно фортификационными сооружениями, состоявшими из каменных стен и рвов с водой.

Рассчитанный на длительную осаду, замок не мог существовать без городских ремесленных и торговых кварталов, поставлявших пищу, оружие и все необходимые припасы. Более удобными для таких поселений, быстро перераставших в призамковые города, были равнины с невысокими холмами, где протекали реки и были проложены дороги. На перекрестках сухопутных и водных путей, в излучинах рек и на берегах озер стали появляться замки еще двух типов - равнинно-горные (хираяма-дзиро) и равнинные (хира-дзиро). Сердцевиной каждого по-прежнему была башня. Она воплощала силу и могущество феодала, была символом его власти. Если осаждавший замок неприятель проникал в башню, владельцу оставалось лишь одно - совершить ритуальное самоубийство [Во многих замках была специальная комната для ритуального самоубийства в случае поражения. Имевший канонизированные черты акт самоубийства спасал от бесчестья как самого человека, так и его близких. Подробнее о ритуале сэппуку см.: Спеваковский А. Б. Самураи - военное сословие Японии. М., 1982, с.39-60.]. Разрушение башни означало поражение и конец.

Выбор места для замка определялся не только его топографическими преимуществами, но в первую очередь - стратегическим значением, возможностью держать под контролем большую территорию. Кроме вражеских армий замковые сооружения должны были противостоять землетрясениям и тайфунам, что также влияло на чрезвычайную толщину стен и циклопическую кладку фундаментов.

Каменные стены возводились на земляном валу, утрамбованном мелкими камнями и галькой. Поверх такого основания помещались огромные блоки с широкой поверхностью, часто разные по форме и размеру. Лишь на углах стен их профиль выкладывался из одинаково вытесанных камней (в самых ранних замках использовались и естественные камни, но их выступы давали возможность осаждавшим взбираться по стенам). Камни обтесывались в виде клиньев и клались наружу более широкой стороной, отчего стена получала изгиб, а также становилась более устойчивой к землетрясениям.

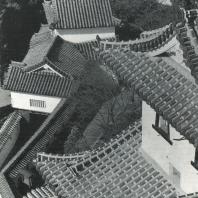

Обычно замок имел не одну, а несколько укрепленных стен, окружавших три основные цитадели: внутреннюю (хоммару), среднюю (ниномару) и внешнюю (санномару). В зависимости от рельефа местности они располагались уступами по склону горы или холма или же на искусственных насыпных платформах. В образованных стенами дворах располагались войска, возводились жилые покои владельца и подсобные постройки. Верхняя поверхность широких стен нередко засаживалась деревьями и бамбуком, использовавшимся для изготовления стрел. Дворы соединялись друг с другом сложной системой укрепленных ворот. Главные внешние ворота имели особенно мощные укрепления, иногда - башни. Створки ворот покрывались сплошь толстыми пластинами железа. Наиболее эффективными считались особые, двойные ворота (масугата), расположенные под прямым углом друг к другу и объединенные закрытым узким двором. Если противник врывался в первые ворота, он подвергался огню защитников замка со стороны вторых ворот. Такой прославленный полководец, как Хидэёси, считал масугата важнейшей частью замковых укреплений и определял величину двора необходимостью размещения в нем сорока кавалеристов или двухсот сорока пеших воинов [См.: Kirby J. From Castle to Teahouse, p. 14.]. Помещения внутри стен обычно использовались как склады. В стенах имелись и бойницы для ведения огня по осаждающим.

В настоящее время сохранилось всего двенадцать подлинных замковых башен феодального периода [См.: Hirai Kiyoshi. Feudal Architecture of Japan, p. 61.]. Среди них самая ранняя - в замке, стоящем посреди долины Мацумото (в современной префектуре Нагано). Замок этот был построен в 1594-1597 годах и сохранил черты строгого стиля, характерного для ранних сооружений такого рода. Его главная защита - широкий ров с водой, отведенной из протекающей по долине реки. Замок Мацумото можно рассматривать как переходный тип от замка с единственной укрепленной башней к более развитой системе фортификационных сооружений. Помимо центральной башни здесь имеются соединенные с ней крытыми коридорами еще две малые башни. Главные ворота расположены между одной из малых башен и центральной, что давало возможность их усиленной обороны при атаках неприятеля. Все три башни и внутренний двор размещаются на высокой платформе, образуя единый, сравнительно компактный объем с плавным силуэтом, особенно красивым на фоне далеких гор, окружающих долину. Центральная башня представляет собой три огромных куба, помещенных друг на друга, с пятью ярусами крыш (внутри башня шестиэтажная). Обильные снегопады, характерные для этой местности, повлияли на конструкцию крыш, имеющих разную степень наклона и почти лишенных орнаментальных элементов. Это же обстоятельство, видимо, потребовало для предохранения оштукатуренных стен специальных деревянных щитов в их нижней части.

По сравнению с замком Мацумото гораздо более пышным и грандиозным был Химэдзи, возведенный в период наивысшего расцвета замковой архитектуры Японии (закончен в 1609 году). Химэдзи стал самым мощным из замков даймё, почти не уступавшим замкам правителей страны. Башни его стоят на холме, по склону которого уступами поднимаются окруженные мощными стенами дворы. Такая ступенчатая композиция продолжается и в сочетании малых башен с центральной, создавая единое завершенное целое. Благодаря ритмической повторяемости многоярусных изогнутых крыш колоссальные архитектурные объемы не вызывают ощущения тяжести и массивности. Как и во многих других замках, навесы крыш не соответствуют реальным этажам внутри башни, но визуально организуют большие плоскости стен. В разнообразных сочетаниях крыши создают неповторимость облика всего сооружения и приближают его к нормам традиционной архитектурной образности (храма, пагоды, дворца). Но если в традиционных постройках крыши масштабно и пропорционально доминировали, оставляя почти невидимыми затененные стены, а сложная система кронштейнов, поддерживавших кровлю, была видна только из интерьера или с окружавшей здание веранды, то здесь те же архитектурные элементы получали совершенно иной образный смысл. Они не только по-новому соотносились друг с другом; изменился ракурс, в котором они воспринимались (главным образом снизу вверх), и расстояние, с которого их было видно. Сама величина сооружений требовала укрупнения масштабов, отказа от мелких деталей и тонкой орнаментации. Кровли из серо-голубой черепицы теперь сопоставлялись с ясно видимым подкровельным пространством и его открытой конструкцией, а все вместе - с ярко-белой поверхностью стен, расчлененных оконными проемами. Массивный объем башни, ступенчато поднимающийся вверх, приобретает благодаря крышам спокойный и мягкий силуэт, кажется более легким. Ложные остроконечные фронтоны чередуются с изогнутыми (так называемыми карахафу), усложняя ритмическое построение, делая его более сложным и напряженным.

Малые башни замка, надвратные сооружения, крытые переходы также имели одноярусные или многоярусные кровли, так что в общем облике замка они образовывали сложный комплекс, создававший основу выразительности всего сооружения. Недаром Химэдзи называют также замком белых цапель: он вызывает ассоциации со стаей летящих в голубизне небес белых птиц. Деревья, посаженные внутри ограды, лишают замок впечатления холодной суровости, связывают его с окружающим ландшафтом и приближают к традиционной архитектуре прошлых веков, немыслимой вне связи с природой.

В отличие от европейских средневековых замков японские, в том числе и Химэдзи, были рассчитаны главным образом на длительную осаду и оборону. С этим был связан необычайно усложненный план замка, напоминающий лабиринт. При начале строительства план этот, называемый навабари, выкладывался на земле с помощью толстого каната, обрисовывая все главные будущие сооружения. Безусловно, план учитывал и топографические условия, возможность использования естественных водных преград и возвышенностей, но при этом обычно в его основе была спираль или концентрические окружности, обозначавшие укрепленные стены. Химэдзи стоит на холме, с трех сторон окруженном водами Внутреннего моря и рек Ити и Юмэсаки. Они создавали пояс естественной защиты. Затем следовали укрепленные стены внешней цитадели, разделенной на несколько дворов с воротами. Подступы к основному комплексу внутренней цитадели очень сложны и состоят из чередующихся укрепленных коридоров, одинарных и двойных ворот, неожиданных поворотов и узких проходов между укрепленными стенами. Таким образом, пути, ведущие к центральной башне, запутанны и труднодоступны для нападающих и удобны для защиты.

На протяжении всей истории самой большой опасностью для деревянных сооружений японской архитектуры были пожары. В условиях войны и осады защита замка от огня становилась самой насущной задачей, тем более что нападающие могли применять специальные горящие стрелы, пускавшиеся из лука в наиболее уязвимые части деревянных построек. Уже в ранних замках в противопожарных целях стали применять технику глиняной обмазки (нуригомэ) [См.: Fujioka Michio. Japanese Castles. Tokyo, 1968, pp. 100, 110.], прежде употреблявшуюся при строительстве складов и сокровищниц. В Химэдзи техника нуригомэ впервые была применена не только для защиты стен, но и для конструкций, поддерживающих кровли.

Самым важным нововведением в замке Химэдзи как фортификационном сооружении была система крытых переходов, связывавших центральную башню с боковыми, что давало большие преимущества по сравнению с замками, где все башни были изолированы (впервые такие переходы были сделаны в замке Вакаяма). Если во время осады нападающие проникали во внешнюю цитадель, им не только было трудно пройти по узким проходам под огнем защитников замка, но нелегко и отгадать последовательность ворот, которые вели к внутренней цитадели и центральной башне.

И в Химэдзи и во многих других замках было значительное число жилых помещений. Покои владельца и членов его семьи, как правило, были расположены в отдельно стоявших зданиях внутренней цитадели. Мощные замковые укрепления возникали в связи с определенными историческими условиями. Но сам стиль жизни, веками формировавшаяся типология быта и бытового поведения, проявлявшаяся в устройстве жилища, не претерпели качественных преобразований. Жилище феодального сословия эволюционировало на основе традиционных архитектурных форм.

Феодальное жилище XVI века было дальнейшим развитием так называемого "стиля сёиндзукури", появившегося на столетие раньше [Заранее необходимо оговорить условность термина "стиль", применяемого в японском искусствознании по отношению к различным типам сооружений]. Наряду с чайным домом и укрепленным замком феодальная резиденция представляла собой одну из трех основных архитектурных форм, характеризующих рассматриваемую эпоху.

В замкнутом пространстве чайного дома японские исследователи видят воплощение архитектурной концепции народного крестьянского жилища, восходящей к глубокой древности. Архитектурная концепция замка - порождение данного исторического этапа, отражение конкретной ситуации в стране периода военной диктатуры, борьбы за объединение и т. п. Горизонтальное, разомкнутое пространство сёина развивало традиционные архитектурные концепции периода зрелого средневековья, связывало архитектуру XVI века со всем предшествующим опытом. Мало того, что все три архитектурные формы существовали в тесном соприкосновении (достаточно сказать, что в замке могли быть не только жилые покои, но и чайные дома), - они влияли друг на друга в смысле строения архитектурной формы и выражали свое время не только каждый в отдельности, но все вместе, в совокупности.

Изменения в жилой архитектуре наиболее полно и непосредственно отражают изменения в социальной сфере. Еще в XIV веке началось постепенное формирование аристократической верхушки военного сословия, подражавшей в стиле жизни старой хэйанской аристократии. Дворцовый этикет, приемы и праздники, даже сама образованность становились признаками элитарными и потому вызывавшими пристальное внимание. Формирование новых видов социального и культурного общения неизбежно требовало их чисто пространственной организации, иначе говоря - специально приспособленных для этого помещений во дворцах, жилых покоях феодалов. Распространение обычая праздников-состязаний в сочинении "нанизанных стихов" (рэнга) или определении ароматических курений, чайные соревнования с демонстрацией привезенной из Китая дорогой утвари - все это постепенно оказывало воздействие на организацию интерьера, появление в нем сначала временных, а затем и стабильных новых деталей, в свою очередь влиявших на внутреннее пространство дома.

Как известно, жилая архитектура периода Хэйан, определяемая термином синдэн-дзукури, представляла собой разновидность сложившейся в древности стоечно-балочной конструкции, поддерживавшей высокую кровлю с большим свесом по всем сторонам и значительно поднятым над землей уровнем пола. Внутреннее пространство зданий синдэн-дзукури фактически было открытым наружу: со всех сторон имелись деревянные решетчатые ставни, поднимавшиеся кверху и поддерживавшиеся специальными крюками.

Ставни опускались только на ночь и в плохую погоду. Внутри не было никаких перегородок, их функции при необходимости выполняли занавеси. Специальные крытые коридоры соединяли здание с другими помещениями. Главным фасадом считался южный, выходивший в сад.

Такая структура жилища была одним из прототипов для сёин-дзукури, но не единственным. Пришедшее к власти в конце XII века военное сословие в тот период было еще тесно связано с деревней, с крестьянским укладом жизни и нормами быта. Жилище среднего самурая (букэ-дзукури), как и крестьянский дом, было более функционально определенным, чем дворец (синдэн), и имело четко разграниченные зоны (двор для солдат охраны, конюшни, склады, собственно жилые покои). Еще в древности в крестьянском доме сложилось деление на две части - хозяйственную, с земляным полом, и жилую, с приподнятым деревянным. Постепенно помещение с деревянным полом получило символическое осмысление как более престижное. Такое же деление сохранялось и в жилище самурайского сословия, а символическое значение разных уровней пола (число их доходило в XVI веке в крупных постройках до пяти) стало впоследствии одной из характерных черт архитектуры сёин-дзукури.

Сам принцип функционального разделения помещений в сёин-дзукури также был воспринят от крестьянского дома. Такое разделение осуществлялось с помощью раздвижных перегородок (фусума), представлявших собой раму, с двух сторон затянутую плотной бумагой. Такие же по конструкции перегородки (сёдзи), с бумагой, пропускавшей свет, отделяли интерьер от внешнего пространства. Появление подвижных перегородок в свою очередь потребовало замены круглых столбов квадратными, так как возникла необходимость в направляющих желобках, по которым бы эти перегородки двигались.

Крытая входная галерея постепенно трансформировалась в портик (гэнкан), где, выходя из паланкина, снимали обувь. В зданиях конца XVI и начала XVII века гэнкан украшался орнаментом.

Конструктивная основа здания (стоечно-балочный каркас) в принципе была такой же, как и в синдэн-дзукури. Здание имело прямоугольную в плане форму, и величина его определялась числом пролетов между столбами, поддерживающими кровлю. В глубину оно обычно имело два пролета (что было связано в первую очередь с проблемой освещения). Только во второй половине XVI века появились более обширные по глубине помещения.

Главной качественной особенностью пространства в сёин-дзукури была его горизонтальная направленность. Всякое его увеличение было лишь количественным суммированием конструктивных элементов, присоединением одного кубического объема к другому так, что они соприкасались углами, образуя зигзагообразное построение. При этом все помещения одинаково открывались в сад и были равномерно освещены. Что касается "внешних связей" архитектурного объема сёина, то его концепция мало изменилась по сравнению с предшествующей эпохой. Архитектурное пространство продолжало ощущаться как часть природного, временно "приспособленная" для человеческих нужд, но не отделенная тем самым от него как целого. Оно продолжало существовать как часть этого целого - бесконечного и однородного, самоценного по своему существу. В этой архитектуре нет активной обращенности к наружному пространству, но как бы готовность с ним слиться, "впустить" его внутрь. Идея связи, слитности внешнего и внутреннего была наиболее важной в формировании образного смысла сёина, что особенно подчеркивалось садом, где преобразование природного пространства в художественное делало его изоморфным архитектурному. В то же время сад был "модуляцией" природного и рукотворного, естественного окружения и архитектурного объема. Традиционным свойством архитектуры сёин-дзукури было решение проблемы связи человека с пространством природы, его отношений с бескрайним внешним миром. Но если "сёин в пространстве" в основном развивал идеи, проявившиеся в предыдущем столетии, то "пространство сёина", его интерьер был по сравнению с прошлым более радикально преобразован в XVI веке. Именно устройство интерьера как среды социального бытия диктовалось новыми конкретными потребностями развития общества, изменениями в нем, характеризовавшими данную эпоху.

Многие принципиально новые детали "стиля сёин-дзукури" были восприняты из жилых покоев дзэнского монастыря. Рядом с алтарем в дзэнском доме-храме была специальная ниша, где имелось окно и под ним - подоконник-стол, использовавшийся для чтения или письма. Это был так называемый цукэ-сёин (наиболее раннее изображение цукэ-сёина, выходящего на веранду, имеется на свитке живописи XIV века - "Жизнеописание святого Хонэна") [См.: Hirai Kiyoshi. Feudal Architecture of Japan, p. 68]. Рядом с окном стали устраивать полки для книг, как правило, асимметрично расположенные на разных уровнях. Такие полки получили название тигайдана. Самый ранний из сохранившихся образцов тигайдана имеется в Тогудо, в ансамбле Дзисёдзи (1486).

К концу XV столетия основные признаки архитектурного стиля сёин проявились уже сполна, а в XVI веке происходила разработка каждого из элементов главным образом с точки зрения их символического смысла [Как отмечает исследователь японской архитектуры Ито Тэйдзи, употребление самого термина сёин-дзукури как стилевого понятия - очень позднее. Впервые оно зафиксировано у автора середины XIX в. Савада Натари, перечислившего черты этого стиля: наличие в основном плане здания входного вестибюля-портика, ниши с подоконником-столом для письма, приемной комнаты для гостей, комнаты с приподнятым полом; появление декоративной ниши и полок для книг как встроенных элементов; появление раздвижных дверей-окон и раздвижных внутренних перегородок. Ученые конца XIX в. и современные исследователи добавляют еще некоторые признаки: наличие циновок - татами, - покрывающих пол, квадратных опор вместо круглых, потолка, крыши более сложной формы, сопряжения зданий без помощи крытых переходов (см.: Ito Teiji. The Development of Shoin-Style Architecture. - In: Japan in the Muromachi Age. Ed. J. W. Hall and Toyoda Takeshi. Berkeley, Los Angeles, London, 1977, pp. 227-239)]

Усложненная иерархия внутреннего пространства в сёинах периода Момояма постепенно формировалась вместе с развитием стабильных элементов главной комнаты для гостей со специальной нишей, пол которой был приподнят по сравнению с остальным [Ота Хиротару связывает появление этой ниши с таким восходящим еще к XIV в. элементом, как встроенная полка - оси-ита, - располагавшаяся под висевшим на стене свитком живописи и предназначавшаяся для размещения курильниц, ваз с цветами или просто драгоценных фарфоровых изделий. Это была своего рода алтарная композиция, перенесенная в жилой интерьер (см.: Ota Hirotaru. Traditional Japanese Architecture and Gardens. Tokyo, 1972, p. 212]. Позднее престижный смысл парадного помещения с нишей стал подчеркиваться повышением всего уровня его пола. Эта комната стала называться дзёдан (приподнятая комната). К ней примыкали комнаты с пониженным уровнем пола - тюдан (на одну ступень) и гэдан (еще на одну ступень). В дзёдане имелись покрытые росписью двери в тяжелом деревянном обрамлении, которые вели в "ночную комнату" (тёдайгамаэ). С престижным статусом каждого помещения были связаны орнаментация потолков и сюжеты росписей на фусума, о чем пойдет речь позже.

Эволюцию сёина от конца XV к концу XVI столетия можно определить как тенденцию к стабилизации признаков и сложению их в определенную систему, выражавшую уже качественно новый смысл архитектурного пространства. Камерные, небольшие по размеру помещения монастырских сооружений превратились в пышные дворцовые залы с яркими росписями на стенах и многосложной деревянной резьбой. Эта эволюция отражала важнейшие социальные изменения, происшедшие в японском обществе переходного периода от эпохи развитого феодализма к поздней его стадии, когда многие формы социальных и культурных отношений переживали период становления, но не были еще строго регламентированы, что произошло в середине XVII века.

В архитектуре сёина по-своему отразилась проблема человека в японском обществе рассматриваемого периода. Иерархия внутреннего пространства здания, выраженная в разных уровнях пола, и появление наиболее престижной комнаты, совмещавшей четыре символических по смыслу элемента (токонома, цукэ-сёин, тигайдана и тёдайгамаэ), в закодированной форме несла в себе идею "вертикальных" общественных связей, отношений высшего и низшего по социальному статусу. Незначительность "горизонтальных" межличностных связей, то есть среди людей одного и того же социального положения, не получила выражения в строении архитектурной формы сёина. Наряду с иерархической в ней содержится "природная" идея человека - его зависимость от климата, природных условий, - но нет идеи человеческой личности. Иными словами, архитектурное пространство сёина "реагировало" на социальное, а не личностное, трансформировалось в зависимости от ситуации, связанной с общественным ритуалом, когда человек проявляется как родовое существо, а не индивидуальность.

Тип ранних сёинов, а также сравнительно скромных резиденций рассматриваемого периода можно себе представить по таким сохранившимся памятникам, как Омотэ-сёин в храме Самбоин монастыря Дайгодзи в Киото (1598), залы для гостей Кангакуин (1600) и Кодзёин (1604) в монастыре Ондзёдзи в Оцу, и некоторым другим. Все они имеют ряд общих черт. Вытянутое прямоугольное в плане здание перекрыто двускатной или четырехскатной кровлей с фронтонами, причем по длинным сторонам фронтоны расположены асимметрично, как и входной портик с излюбленным в тот период закругленным навесом (карахафу). Такая асимметрия лишает фасад упорядоченной монотонности, влияя на общий вид здания и создавая известную эмоциональную напряженность архитектурного образа. Интерьер состоит из двух рядов комнат. Более парадные, расположенные по южному фасаду, имеют два уровня пола. Незначительное по глубине пространство с большой протяженностью вдоль фасада может быть разделено на комнаты с помощью раздвижных перегородок. При раздвинутых перегородках (часть из них украшена росписями) пространство кажется расчлененным на параллельные "пласты", следующие друг за другом, что соответствует и пространственному построению росписей. Если же открыты перегородки, отделяющие интерьер от наружного пространства, то возникают связи с садом, расположенным на небольшом расстоянии от окружающей здание веранды.

Сады оставались неотъемлемой частью феодальных резиденций XVI века, как и в средневековых монастырских комплексах [Подробнее см.: Николаева H. С. Японские сады. М., 1975]. Безусловно, по сравнению с высокой духовностью символических дзэнских садов XIV-XV веков изменился их внутренний смысл и их функции. Они стали в первую очередь декоративным сопровождением архитектуры, осуществляя ее связи с естественным ландшафтом и создавая постоянно меняющуюся живописную композицию, услаждающую глаз человека.

В ансамблях периода Момояма сад по-прежнему важная часть архитектурной композиции. С изменением общей пространственной концепции должно было измениться и значение сада. Используя сложившуюся "лексику" искусства средневековых садов, авторы ансамблей создают с ее помощью новую образность и новую стилистику этого вида искусства. Если раньше дзэнский символический сад был сопоставим с монохромной живописью тушью, то теперь сады во дворцах и резиденциях феодальной знати соотносятся с нарядной праздничностью ярких настенных росписей.

Сад Самбоин в Дайгодзи - один из самых знаменитых садов конца XVI века. По преданию в его планировке принимал участие сам Хидэёси. Деревья, кустарники, камни, водоем сгруппированы тут в обширную декоративную композицию, разворачивавшуюся как пышное зрелище перед глазами сидящего на веранде человека. Известно, что подбор растений в саду учитывал сезонные их изменения, отчего он получил название "сада четырех времен года". Композиция Самбоина не создает, как это было в дзэнских садах, иллюзию глубины и уходящего в бесконечность пространства. Напротив, оно разворачивается вдоль фасада здания, создавая подобие параллельной перспективы, характерной для живописи того времени. С этим же связано и впечатление особой зрелищное и театральности, оставляемое садом.

Из сохранившихся памятников, по которым можно судить об архитектуре периода Момояма, к несколько более позднему времени относится сёин дворца Ниномару в замке Нидзё в Киото. На одной из ширм того времени имеется изображение замка Нидзё, каким он был первоначально, до разрушения и перестройки. Хотя с самого начала замок не имел стратегического значения, он был окружен мощными стенами с укрепленными воротами и широкими рвами. Во внутренней цитадели была расположена многоэтажная башня и ряд больших зданий. В настоящее время сохранился только комплекс дворцовых зданий средней цитадели, образующих в плане зигзаг. Перед главным залом приемов, так называемым охирома, расположен обширный сад с водоемом, а перед первым зданием дворца - просторный засыпанный галькой двор. Пространственная композиция дворца, а также декоративное убранство его интерьеров могут служить для нас наиболее полным выражением общих пространственных концепций архитектуры конца XVI и начала XVII века и ее стиля.

Первоначально замок Нидзё был построен в 1603 году, когда одержавший в битве при Сэкигахара победу Токугава Иэясу получил от императора титул сегуна и превратил таким образом завоеванную мечом власть в наследственную. Позднее Иэясу сделал своей резиденцией замок Эдо, а выросший вокруг него город - столицей государства.

В Нидзё сёгун останавливался во время пребывания в Киото. В начале 20-х годов был намечен визит императора в замок сёгуна, что на протяжении всей японской истории случалось лишь несколько раз и было выражением самого высокого престижа для сёгуна. Подготовка к императорскому визиту началась за два года и потребовала не только возведения специальных покоев на территории Нидзё, но и коренной перестройки дворцовых помещений самого замка. Известно, что визит императора состоялся в 1626 году. Этим временем и датируются сохранившиеся постройки дворца Ниномару, хотя впоследствии они подвергались значительным переделкам. Дворец состоит из пяти примыкающих друг к другу углами зданий, образующих в плане зигзаг и протянувшихся с юго-востока на северо-запад. Эта свободная пространственная структура, горизонтально направленная и лишенная симметрии, создает впечатление большой органичности взаимодействия с окружающей средой. Динамика зигзагообразного построения нарушается, однако, некоторой статикой фасада первого из зданий, означенного фронтоном кровли с декоративными золотыми накладками и входным портиком с кровлей типа карахафу и еще более активной, чем на фронтоне, орнаментацией. Правда, построение этого фасада также асимметрично, так как портик сдвинут по отношению к оси фронтона.

Идея фасада, появившегося в зданиях рассматриваемого периода, не традиционна для японской жилой архитектуры прошлых веков (как и для многих типов религиозной архитектуры), что связано с основополагающими миропредставлениями, отношением человека к природе и осознанием своего места в ней. Подчеркивание плоскости фасада есть утверждение противостояния здания природе, рукотворного - нерукотворному, что было невозможно для Японии. Но именно в XVI - начале XVII века наблюдалось невиданное прежде повышение значения человеческой личности (в первую очередь - военного диктатора и правителя страны, но наряду с ним и феодала, наконец, богатого горожанина). Впервые осознаются не только сила и власть, но и огромные возможности активной деятельности человека в самых разных сферах. Этот сложный и неоднозначный процесс получил разнообразные формы косвенного выражения в художественной культуре, в том числе в развитии идеи престижности в замковой архитектуре и в архитектуре дворца. Богато орнаментованный фасад был первым указанием на высокий социальный статус хозяина, он фиксировал неподвижную точку зрения на здание, был своего рода первым знаком для почтительного поклона гостя, дани уважения хозяину еще до входа во внутренние покои.

Интерьер дворца также был олицетворением власти и богатства владельца. Его декоративное убранство постепенно нарастало от первого зала к главному месту официальных приемов (охирома), со стенами, украшенными росписями по золотому фону, высоким потолком с богатой орнаментацией, двойным уровнем пола. В огромном дзёдане (величиной 48 татами), предназначенном для сёгуна и его наследника, расположена токонома шириной около шести метров и по сторонам от нее - цукэсёин и тигайдана. Справа от этой канонической троичной композиции, указывающей на самое почетное и престижное место в здании, находятся церемониальные двери (тёдайгамаэ), откуда сёгун выходил во время официальных приемов. Из-за большой величины дзёдана вассалы сёгуна сидели на значительном расстоянии от него.

Появление огромных дворцовых залов оказало решающее воздействие на пространственное и декоративное решение интерьеров. Увеличение масштабов не могло не повлиять на самоощущение человека. Поскольку обычно он сидел на циновке, то его полуфигура сопоставлялась теперь с пространством и глубоким (как, например, в главном приемном зале монастыря Нисихонгандзи середины XVII века) и высоким. Можно сказать, что "вертикальность" пространства в больших сёинах Момояма была одной из новых их особенностей. Орнаментированный потолок был признаком того, что эта вертикальность требовала "взгляда вверх", что обычно не было свойственно японским интерьерам.

В прошлом в японской архитектуре большие внутренние пространства были присущи лишь культовым сооружениям, где статуя божества или алтарная композиция сопоставлялись с человеком как два принципиально различных по смыслу и значению мира. Тут же огромные пространства организуются средствами архитектуры и живописи с целью утверждения иного круга идей: возвеличивания правителя, обладающего властью и богатством человека, а также обозначения постепенно понижающейся по сравнению с этой высшей социальной ступенью иерархии других людей [Интересно заметить, что в этот период приобретает особое значение идея мавзолея для увековечения правителя. Вслед за мавзолеем Тоётоми Хидэёси и храмом Кодайдзи с его статуей после смерти Иэясу началось сооружение огромного комплекса мавзолеев Токугава в Никко, поражающих невиданной пышностью и роскошью].

С появлением больших интерьеров возникло немало принципиально новых архитектурных проблем - конструктивных (перекрытие больших пролетов), утилитарных (освещение значительных по глубине помещений) и художественных (новые пропорциональные членения, организация больших плоскостей стен с помощью росписей и др.).

Зигзагообразный план Нидзё, как и других зданий сёин-дзукури этого периода, был выражением количественного увеличения помещений дворца путем их суммирования, что позволяло в основном традиционно решать конструктивные проблемы, а также вопрос освещения залов и их обращенности в сад. Золоченые фоны росписей также возникли как источник увеличения освещенности. Повышенный потолок означал новую пропорциональную организацию вертикального пространства, появление новых архитектурных "зон". Это были стены, поднимавшиеся над фусума (так называемые кокабэ), или расположенные на этом же уровне резные ажурные перегородки (рамма). В Нидзё и других дворцах того времени рамма выполнялись в высоком сквозном рельефе с позолотой и многоцветной росписью, при воспроизведении обычно кажущейся излишне пышной и даже грубоватой. Но необходимо принимать во внимание то, что эти декоративные решетки были рассчитаны на полумрак, значительную затененность, когда золоченая и ярко раскрашенная рельефная резьба переливалась, мерцала и воспринималась не в деталях, а как единая узорчатая поверхность, вполне соответствовавшая настенным росписям. Резьба в сёинах периода Момояма играла роль декоративного обогащения архитектурной формы, связующего звена между элементами архитектурной конструкции (нейтральными деревянными балками и столбами) и яркой, активной стенописью.

Никогда прежде японская настенная живопись не знала такого размаха. В Китае, откуда Япония черпала многие художественные идеи, не было близких аналогий настенным росписям XVI - начала XVII века. Они представляют собой совершенно уникальное, самобытное явление, характеризующее собственный вклад Японии в историю мирового искусства. Формирование новой художественной системы настенной росписи, ставшей наиболее полным выражением национальных особенностей японской живописи позднего средневековья, и было основным содержанием художественного процесса в этом виде искусства.

И по своей стилистике и по своей функции живопись на стенах дворцов периода Момояма соответствовала качествам пространства, помогая формированию его художественных и функциональных особенностей, а также его знакового смысла. Как отмечалось, здание сёин-дзукури было типологическим, сложившимся на основе универсальной для Японии каркасной конструктивной системы. Задачу функциональной и идейно-образной конкретизации каждого сооружения выполняли монументально-декоративные и декоративные элементы. При этом общая архитектурная концепция пространства оставалась устойчивой (его однородность, подразумевавшая увеличение как суммирование; его горизонтальность; его связанность с окружающей средой).

Дерево для опор и перекрытий, черепица или кипарисовая кора для кровли, бумага для стен-перегородок - все это были традиционные для японской архитектуры материалы, те же самые, которые выражали идею "временности" в образе чайного дома. Но тут эта идея вступала бы в противоречие с идеей непреходящего могущества и власти владельца, которая должна была утверждаться самим фактом существования его пышного и величественного дворца. И такая мысль торжествовала в великолепии настенных росписей, главным сюжетом которых были мотивы вечной природы. Но теперь по большей части это были не пейзажи, как в дзэнских сёинах XV века, а композиции с изображением деревьев и цветов, обычно символизировавших один из четырех сезонов года.

Роспись на стене и ширме как тип живописи не была новшеством для Японии [Росписи, украшавшие стены, фусума и ширмы, в японском искусствознании обозначаются общим термином сёхэйга]. Наиболее ранние из сохранившихся памятников датируются VIII веком [Это настенные росписи в Золотом зале монастыря Хорюдзи в Нара, выполненные по сухой штукатурке водяными красками. Росписи почти полностью погибли во время пожара в 1949 г.]. Известно также, что в X-XII веках резиденции представителей высших сословий были украшены настенной живописью - об этом свидетельствуют изображения интерьеров на свитках того времени. Но никогда ранее XVI века росписи не были так многочисленны и разнообразны, ни одна эпоха в истории японской живописи не была отмечена тем, что все ее крупнейшие художники работали в этой области.

Всякая настенная живопись связана с той архитектурой, в которой она помещается. Конструктивные особенности архитектуры сёин закрепляли определенное расположение росписей в интерьере, а также их стандартные размеры. Их высота была около 170 см, и они разворачивались по горизонтали справа налево, занимая две или четыре раздвижных панели на каждой стене, образуя циклы, нередко связанные единством сюжета (чаще всего - четыре времени года).

Росписи XVI века были чисто светским искусством, они не имели никаких сакральных функций и предназначались для украшения помещений. Большое число росписей, сохранившихся в буддийских монастырях, располагается главным образом не в культовых сооружениях, а в приемных залах, комнатах для паломников, жилых покоях настоятеля.

В иерархии сюжетов росписей XVI - начала XVII века на первом месте были изображения деревьев, цветов, птиц и животных. На втором - жанровые и назидательные сцены и затем - пейзажи. Парадные залы для формальных приемов и официальных церемоний обычно имели росписи, выполненные яркими красками по золотому фону в "стиле кимпэки". Жилые покои, в отдельных случаях употреблявшиеся для неофициальных приемов гостей и для домашних развлечений, украшались росписями тушью и водяными красками светлых тонов. Общим для всех сюжетов было преобладание мотивов природы в том или ином виде. Это была традиционная для японского искусства особенность, ибо с древности природа была универсальным символом, объяснявшим все действия и эмоции человека.

В росписях XVI века такая функция природного мотива сохранялась, но сам мотив получил новое выражение и новый смысл, что имело весьма важные последствия.

К середине XVI века в Японии существовали две самостоятельные художественные системы изображения природы. Одна из них разрабатывалась художниками, ориентировавшимися на китайский классический пейзаж шаньшуй (по-японски - сан суй) [В буквальном переводе "горы-воды", или "пейзаж"; этим термином обозначается художественная система, сложившаяся в Китае в X-XII вв., но начавшая формироваться еще несколькими веками раньше и характеризующаяся не только специфическими чертами условности в передаче пространства и отдельных элементов пейзажа, но особым отношением к природе и задачами воссоздания ее образа художником. Подробнее об этом см.: Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972; Fisher О. Chinesische Landschaftsmalerei. Berlin-Wien, [1943]; Munsterberg H. Landscape Painting of China and Japan. Tokyo, 1956] и дзэнскую монохромную живопись. В японском искусствознании их относят к "стилю канга". Другая продолжала традиции национального стилевого направления ямато-э [Ямато-э ("японская живопись") - направление, возникшее в IX в. и характеризующееся сюжетами из национальной истории и литературы, а в стилевом отношении - преобладанием силуэта и цветового пятна. Канга ("китайская живопись") - направление, возникшее в XIII-XIV вв. под влиянием сунской и юаньской живописи Китая. В канга главное средство выразительности - линия и тональность туши.], восходившего к повествовательным свиткам XI-XIII веков, буддийским храмовым росписям того же времени, пейзажным иконам и мандала [Мандала (или мандара) - геометрическая схема расположения божеств буддийского пантеона, отражающая их иерархию и передающая космогоническую концепцию буддизма. В XIII в. складывается тип так называемых пейзажных мандала, связанных с идентификацией буддийских и синтоистских божеств и изображающих на фоне пейзажа святилище как символ божества. Отличительная черта построения пейзажных мандала - большая точность топографической передачи местности и вид сверху, "с птичьего полета".] XIII-XIV веков. Существуя одновременно на протяжении нескольких столетий, эти две системы имели принципиальные различия и никогда не объединялись. Первой попыткой их синтеза явились росписи XVI века, что и определило их новый художественный смысл и стилевое своеобразие.

Наиболее полным воплощением системы сан суй в Японии были пейзажи Сэссю (1420-1506). Как известно, с монохромным пейзажем Японию познакомили дзэнские священники, импортировавшие из Китая не только доктрину, но и целый ряд связанных с ней явлений художественной культуры, таких, как искусство символических садов, чайная церемония, живопись тушью. Хотя первые произведения японской монохромной живописи относились еще к XIV веку, идеи сунского пейзажа дали здесь значительный художественный результат лишь в начале XV века, у Минтё и у Сюбуна, с которым связано утверждение стереотипа пейзажной композиции на канонический сюжет в академии сегунов Асикага.

В основе творческого метода Сэссю, как и у его предшественников, лежала та же система сан суй, но он был крупнее их по масштабам своей личности, пытаясь в первую очередь осознать и воплотить в искусстве духовные идеалы своего собственного времени. Как и великие китайские пейзажисты, Сэссю работал "изнутри наружу", то есть шел от внутренней идеи к внешним формам как лексическому элементу поэтической речи. Его произведения были типом дзэнского "текста" с его функцией медиума, "канала связи" с невидимым, недоступным человеческим ощущениям Абсолютом. Индивидуальной особенностью Сэссю было то, что линия у него нередко получала самодовлеющий декоративный смысл (как, например, в знаменитом пейзаже "Зима"), что, по мнению исследователей, можно считать проявлением чисто национального художественного мышления [См.: Paine R., Soper A. The Art and Architecture of Japan. London, 1974, p. 84]. Именно такое отношение к линии станет определяющим для мастеров настенной росписи XVI-XVII веков.

Первые попытки соединения двух художественных систем, китайской и японской, были предприняты мастерами школы Кано. А типом картины, где это постепенно достигалось, была настенная роспись. Примечательно, что собственно в пейзаже эти попытки не увенчались успехом и пейзажные композиции сохраняли все признаки системы сан суй. Правда, перенесенный на большую поверхность стены, пейзаж в значительной мере терял свою высокую духовность, приобретал черты декора, украшения плоскости. Но если пейзаж как жанр стал занимать второстепенное место в росписях XVI века, то, условно говоря, "пейзажность" художественного мышления, выражавшаяся в потребности сопоставления с природой эмоций и действий человека, - характерная черта национальной культуры - осталась, хотя и получила совершенно новые формы выражения. Произошла особая метаморфоза пейзажа на основании его сближения и даже слияния с жанром катёга (цветы-птицы). В рамках такого объединенного жанра и происходила эволюция мастеров Кано - от родоначальника школы Кано Масанобу, по стилю близкого Сюбуну, к его сыну Мотонобу, сделавшему первый шаг на пути к новому стилю, и далее к выдающемуся мастеру XVI века Кано Эйтоку, заложившему основу всей последующей японской настенной живописи.

Первые мастера Кано были придворными художниками сегунов Асикага и выходцами из военного сословия, то есть художниками светскими, в то время как другие живописцы того времени работали при монастырях и были адептами какой-либо секты. Кано Масанобу (около 1434 - около 1530) целиком находился в стилевом русле канга, или китаизированного направления. В его росписях пространство уходило в глубину, как в пейзажных свитках, и строилось по законам воздушной перспективы, чему способствовала традиционная техника размывов туши с ее тональными переходами. Свои большие композиции он строил путем соединения элементов двух классических жанров - пейзажа и цветы-птицы. У Кано Мотонобу (1476-1559) заметны первые усилия в уменьшении пространственности росписи, сближении переднего и дальнего планов (фусума с композицией "Водопад" в монастыре Дайсэн-ин в Дайтокудзи, Киото). Определенность и жесткость его линии, ее орнаментальные качества усиливали тенденцию нарастания декоративных свойств живописной поверхности. Его циклы росписей строились по принципу нанизывания сюжетных мотивов, но, трактуя каждый элемент как самостоятельный, Мотонобу так и не пришел к целостности композиции [См.: Lee Sh. A History of Far Eastern Art. New York, 1976, p. 389]. В его росписях всегда можно вычленить суммированные мотивы, отчего и возникает ощущение эклектичности, характерное для его работ.

Однако первые мастера Кано восприняли от дзэнских художников от-ношение к картине как к самоценному произведению [См.: Tanaka Ichimatsu. Japanese Ink Painting; p.34], что было новым качеством для японской живописи. В предшествующие эпохи горизонтальные свитки были связаны с литературным сюжетом, иллюстрированные жизнеописания святых и проповедников следовали каноническому тексту, мандала и пейзажные иконы были культовыми изображениями. И лишь монохромная дзэнская живопись, хотя и воплощала религиозно-философские идеи, воздействовала именно как живопись и ценилась за ее художественные качества. Новое для японского художественного сознания отношение к живописному про изведению у мастеров Кано проявилось в большой свободе сюжетосложения, что осталось как характерная черта и в росписях XVI-XVII веков, отличавшихся невиданным прежде многообразием сюжетных мотивов - от вековых могучих деревьев до бамбуковой изгороди с цветами вьюнка, бесчисленного разнообразия растений, не говоря уже о жанровых сценах.

В эволюции от Масанобу к Мотонобу можно заметить постепенное появление признаков нового живописного языка, но уже у внука Мотонобу, Кано Эйтоку (1543-1590), виден качественный результат этого процесса - начало формирования из этих признаков целостной живописной системы.

Если учесть, что размеры стен и фусума в зданиях типа сёин были стандартными, как и большинство ширм, становится особенно очевидным изменение у Эйтоку общего принципа организации плоскости картины. Самые главные новые качества его работ - появление единой композиции на всей стене и замена статического равновесия равновесием динамическим. Уже в раннем произведении - цикле выполненных вместе с отцом Кано Сёэй, росписей в монастыре Дзюко-ин в Дайтокудзи (Киото) - Эйтоку отказался от метода сюжетной повествовательности и чередования мотивов. Он сильно укрупнил масштабы изображений и пытался создать ощущение целостности через единую композицию на нескольких панелях, составляющих стену. При том, что роспись была исполнена тушью, он ввел в свободные части фона легкие пятна из золотого порошка, обогатив фактуру и уменьшив ощущение глубинности и пространственной разомкнутости композиций [См.: Takeda Tsuneo. Kano Eitoku. Tokyo, New York, San Francisko, 1977, p. 45].

Продемонстрировать сполна свои возможности и утвердить свой новый художественный метод Эйтоку удалось десятилетие спустя, когда он получил от Ода Нобунага заказ на росписи в его новом замке Адзути, законченном в 1579 году. Появление этого замка, таким образом, было началом новой эры не только в архитектуре, но и в живописи Японии. Замок не сохранился, но в письменных источниках имеется подробное описание всех выполненных в башне росписей с указанием сюжетов и техники исполнения [Описание содержится в биографии Ода Нобунага, написанной в 1587 г. Ота Гюити (см.: DoiTsugiyoshi. Momoyama Decorative Painting. New York, Tokyo, 1977, p. 69)]. Преобладали там изображения деревьев, цветов, птиц и животных, гораздо меньше росписей было на буддийские и конфуцианские сюжеты, пейзаж был всего один. В росписях Адзути, видимо, окончательно определился главный композиционный принцип Эйтоку - размещение на всей стене одного основного сюжетного мотива, объединяющего вокруг себя второстепенные. Большие размеры каждой росписи и их значительное общее число вызвали необходимость изменения самой техники письма, как и организации работы. Эйтоку стал применять толстую, грубую кисть из рисовой соломы, с помощью которой он исполнял контуры главного изображения, а затем уже традиционными способами добивался фактурности, моделировки объемов. Известно, что Эйтоку, как и Мотонобу, работал с большой бригадой подмастерьев, прописывавших отдельные фрагменты и выполнявших второстепенные сюжеты [DoiTsugiyoshi. Momoyama Decorative Painting. New York, Tokyo, 1977, p. 79]. Сам же он создавал основную ритмическую фигуру, с помощью которой организовывал всю динамическую композицию. Именно стремительный ритм Эйтоку сделал основой формообразования, добиваясь впечатления движения в композиции.

О бурном темпераменте Эйтоку, его свободной манере письма и колористическом даре можно судить ныне лишь по немногим сохранившимся произведениям. Среди них колоссальная ширма с изображением фантастических "китайских львов" (225 X 459 см) и приписываемая ему с большой долей уверенности ширма "Кипарис" [По мнению С. Нома, обе ширмы первоначально представляли собой настенную роспись и были еще больше по размеру (см.: Noma Seiroku. The Arts of Japan, vol. 2. Late Mediaval to Modern. Tokyo, 1967, p. 28)]. С трудом угадываются в этих мощных и полных напряженной динамики образах такие истоки стиля, как монохромный пейзаж и живопись ямато-э. Но в преображенном виде они присутствуют, лежат в основе нового живописного языка. Тяга к обобщенности форм, умение отбросить детали и выделить самое главное - эти качества восходят к традициям канга; повышенная роль силуэта и насыщенного цветового пятна, употребление золота как декоративного элемента композиции - к традициям ямато-э.

Используя кулисный метод передачи пространства, Эйтоку с помощью декоративных золотых облаков (в ширме "Кипарис" они занимают большую часть фона и частично закрывают подножие мощного ствола) добивается сближения пространства картины с реальной живописной поверхностью, значительной плоскостности, тяготеющей к двухмерности. Золотые облака или туман (касуми) - традиционный для японской живописи мотив, встречавшийся еще в ранних буддийских сутрах IX-X веков, - получил ряд новых функций в росписях Эйтоку. Закрывая пространственные прорывы в глубину, облака не столько своим силуэтом, сколько самой золотой субстанцией, ее мерцанием и особой неопределенностью, возникавшей из-за способности отражать свет, создавали новую пространственную жизнь росписи. Золото способствовало также усилению интенсивности каждого цвета, увеличивая его отражательную способность. Наконец, по сравнению с живописью тушью и водяными красками золото создавало эффект материальности, вещественности росписи.

Большинство произведений, связанных с именем Эйтоку, имеет ярко выраженную асимметричную композицию с подчеркнутым "боковым" движением, обычно справа налево, параллельно плоскости картины. Это движение как будто стремится выйти за границы живописного пространства, но уравновешивается цветом (в ширме "Кипарис" - большая плоскость густо-синего тона, обозначающего воду), в результате чего создается напряженное динамическое равновесие композиции. Как отмечает исследователь творчества Эйтоку профессор Такэда Цунэо, отношения верха и низа, правой и левой стороны для художника важнее, чем соотношение переднего плана и дали, что всегда было самым характерным качеством монохромного пейзажа [См.: Takeda Tsuneo. Kano Eitoku, p. 52].

По сравнению с искусством предшествующего столетия, олицетворением которого были пейзажи Сэссю, росписи Эйтоку и его современников кажутся противоположными в своих установках и художественных принципах, хотя разделяет их сравнительно небольшой отрезок времени (Сэссю умер в 1506 году, а расцвет творчества Эйтоку приходится на 70-80-е годы XVI столетия). Свиток Сэссю или другого художника XV века был олицетворением духовных идеалов, внутренней жизни личности, и стилистика монохромной живописи, с ее богатством тональных переходов, воссоздающих беспредельность пространства, постижение которого позволяет человеку приблизиться к Абсолюту, была выражением смысла и функции этой живописи. Эти качества были присущи и настенным росписям того времени, например работам художника Соами (1485-1525), где пространство также моделировалось как подобие Универсума. Самоценный, живущий по своим законам мир природы, изображенный живописцем, мог быть созерцаем неким неопределенным человеком, никак не связанным с этим миром. Поэтому, если даже пейзаж был написан на стене (как, например, пейзажи Соами в храме Дайсэн-ин в Дайтокудзи, в Киото), художник мог не считаться с материальностью самой поверхности, на которой он располагал свою картину. Напротив, он зрительно разрушал ее глубинностью изображаемого пространства, и этот далевой вид, никак не связанный с реальным пространством интерьера, имел свое собственное бытие, независимое ни от архитектуры, ни от созерцающего его человека. Это ощущение усиливалось масштабом изображения - величественных гор, грандиозных потоков, и водопадов, скал и могучих деревьев, написанных на фусума всего лишь около полутора метров высоты.

Стиль Эйтоку - результат существенных изменений в отношении к миру, самоощущении человека с его более активной, деятельной жизнью. И "материальность" живописи связана была с изменением идеалов времени, усилением внимания к внешним проявлениям жизни. Если восприятие классического пейзажа требовало большой внутренней сосредоточенности и полной отключенности от внешнесобытийной стороны жизни для постижения метафизического, то роспись и задумывались и воспринималась совершенно иначе. Она бала нарядным фоном для торжественного ритуала или яркого празднества и тем самым утверждала ценность самого жизненного события, разворачивавшегося перед зрителем подчеркивала значительность данного момента. Такая соотнесенность с реальным пространством была принципиально новым качеством японской настенной живописи XVI века. Украшение росписями парадных залов дворца или замка предполагало гораздо большую важность того, что должно было происходить в реальном пространстве, чем собственно изображения. Недаром и сюжеты, как правило, выбирались лишенные действия и изображений людей.

По типу взаимодействия художественного и реального пространства искусство второй половины XVI века глубоко отличается от предшествующей эпохи. С точки зрения эстетических идеалов времени Сюбуна и Сэссю реальное пространство жизнедеятельности человека имело минимальную ценность, а художественное пространство, будь то сад или пейзаж, - ценность максимальную. При созерцании пейзажного свитка человек, погружаясь взглядом в его пространство, выключался из действительности. Иллюзорный мир картины становился для него реальностью. Через соприкосновение с изображенной на свитке природой человек ощущал свое внутреннее сродство с миром, рождавшим в душе "эхо", "отзвук" его ритмов.

Совершенно иначе строилось и воспринималось пространство в настенных росписях, начиная с Кано Эйтоку. Здесь не было изображения пространства природы, но его метафора, его поэтизированный знак, и связи росписи с архитектурой стали уже совершенно иными, чем в предшествующий период, когда создавались произведения Соами. Эйтоку и его последователи не могли игнорировать стену в ее материальной сущности, не могли ее зрительно разрушать. Это было уже в ранних работах Эйтоку в Дзюко-ин, выполненных им вместе с отцом. Все его дальнейшее творчество, как можно судить по сохранившимся работам, было стремлением разрешить противоречие между утверждением плоскости стены, на которой располагается роспись, и необходимостью создать хотя бы минимальную глубину как пространственную среду для тех могучих объемов стволов и ветвей деревьев, которые он так любил изображать. Одним из способов разрешения этого противоречия стало имевшее давние традиции в японской живописи употребление золота в виде декоративных облаков или фона. Отражая свет и создавая впечатление собственной светоносности, золото не лишало роспись пространственной глубины, но делало эту глубину неопределенной. В зависимости от интенсивности света и соответственно впечатления большей или меньшей материальности изображенных предметов глубина пространства, обозначенного золотом фона, казалась то весьма значительной, то отсутствующей вовсе. Иначе говоря, золотой фон создавал глубину росписи не как зрительную иллюзию, а как потенциальную возможность. Мотив располагался на стене по законам декоративной организации плоскости, где главным формообразующим началом был ритм - линейный и цветовой. Имеющий глубокие истоки в предшествующем развитии японской живописи и одновременно противостоящий ей по своей новаторской сути, стиль Кано Эйтоку был лишь первой стадией формирования художественной системы настенной росписи. Уже у его ближайших преемников - ученика Кано Санраку и сына Кано Мицунобу, - заметны изменения живописного языка и дальнейшее развитие основных пластических идей Эйтоку.

Сохранилось значительное число произведений, приписываемых Кано Санраку (1561-1635) [Как правило, росписи XVI и первой четверти XVII в. не имели подписи художника, и отождествление той или иной работы с определенным мастером долгое время основывалось на устной традиции или косвенных документальных свидетельствах. Только в начале XX в. японскими учеными были произведены исследования для более точного обоснования авторства росписей (см.: Doi Tsugiyoshi. Momoyama Decorative Painting, pp. 91, 92).]. Большинство из них - росписи по золотому фону, хотя имеется ряд пейзажей, исполненных тушью с подцветкой в традициях канга (фусума в Сёдэндзи, Киото). Самая известная работа Санраку, наиболее полно воплощавшая особенности его стиля, - цикл росписей в Дайкакудзи в Киото, датируемых самым началом XVII века.

Роспись с изображением цветущей розовой сливы по мотиву (искривленный ствол могучего старого дерева) может быть сопоставлена с "Кипарисом" Эйто-ку, но значительно отличается от него прежде всего в композиции, гораздо более уравновешенной, лишенной динамики и напряженности. Цветовая аппликативность Эйтоку уступила место большей живописности объемов, мягкости линий. У Санраку наметились изменения в понимании роли цвета, ставшего более изобразительным по сравнению с абстрагированностью звучных цветосочетаний Эйтоку, где краска в большей степени принадлежала поверхности ширмы, чем поверхности написанных на ней предметов.

Шедевр Санраку - комната с изображениями пионов в том же цикле росписей. Художник приходит тут к подчеркнутой чистоте сюжетного мотива: только кусты пионов и чуть намеченное обозначение грунта. Рядом с ними даже "Кипарис" Эйтоку кажется повествовательным. Второе важное качество стиля Санраку - сочетание большой точности в изображении каждого цветка, его лепестков, листьев и ветвей с золотом фона, обозначающего, однако, не просто плоскость, а некую пространственную среду. Помещая в ней изображения порхающих птиц, художник заставляет воспринимать ее как естественное воздушное пространство. В силу неопределенности глубины этого воображаемого пространства, в зависимости от освещения кажущегося то более протяженным, то почти совпадающим с поверхностью стены, возникает особая двойственность в восприятии росписи, в значительной мере составляющая обаяние и красоту этого произведения. Отказываясь от преувеличенных масштабов изображения и помещая свои цветущие кусты у самого переднего плана картины или чуть отступив от него, то есть на зыбкой и неопределенной границе реального и изображенного пространства, художник создает впечатление заколдованного дивного сада, как будто обступающего сидящего на циновках человека. Из-за того, что линия горизонта в росписях Санраку располагается очень низко, почти совпадая с уровнем пола комнаты, пространство росписи становится как будто "ограждением" реального пространства, его продолжением, отчего оно кажется гораздо просторнее, чем есть на самом деле.

В своей масштабной равновеликости человеку росписи Санраку гораздо камернее и поэтичнее, чем у Эйтоку, но не менее зрелищны и театрализованы. Человек здесь ощущает себя не просто на фоне росписи, вызывающей ассоциации с театральным задником, но как бы погруженным в воображаемую иллюзорную пространственную среду. В соответствии с динамизмом композиций Эйтоку представляется, что жизнь имела действенный характер, "проходила" на фоне его росписей. В комнате, окруженной пионами Санраку, жизнь как бы замерла, остановилась.

Кано Мицунобу (около 1565-1608) некоторые исследователи [Doi Tsugiyoshi. Momoyama Decorative Painting, pp. 114-118] считают самым замечательным художником конца XVI - начала XVII века после его отца - Эйтоку. Столь же спокойные и изысканные, как работы Санраку, также лишенные бурной динамики, произведения Ка-но Мицунобу более графичны и детализированы, но в них нет такой приближенности к зрителю, как у Санраку. Он создает совершенно особый, прекрасный и отстраненный мир, значительно увеличивая впечатление трехмерности пространства росписей (цикл росписей в Кангаку-ин монастыря Ондзёдзи в префектуре Сига). Как и его предшественники, Мицунобу продолжал развивать тему "уподобления" реальности чему-то недоступно прекрасному как тему театрализации жизни (можно напомнить, что классический пейзаж никогда не был уподоблением природе, а ее "отзвуком"). В стиле Мицунобу профессор Дои видит гармоническое равновесие приемов канга и ямато-э [Doi Tsugiyoshi. Momoyama Decorative Painting, p. 118].

Это уже была иная художественная концепция, утвердившаяся на основе открытий Эйтоку, но имевшая принципиально новые черты. Бурное время рождения у Кано Эйтоку нового стиля, полного динамизма и стремительности, сменилось спокойной разработкой его основ, шлифовкой деталей, уравновешенностью ритмов. Уже у Санраку можно видеть как будто "остановленные" композиции Эйтоку, а Мицунобу пошел еще дальше в том же направлении, добавляя к этому утонченную изысканность рисунка и цвета. Хотя годы расцвета творчества Санраку и Мицунобу отстоят от пика творческой активности Эйтоку всего на два-три десятилетия, это было уже совершенно другое время, мирное и более спокойное, но еще лишенное канонизированности и жесткой социальной иерархии, начавшейся с утверждением сёгуната Токугава в 30-х годах XVII века.

В росписях Кано Таниу, выполненных в замке Нидзё, запечатлелась эта следующая ступень развития концепции Эйтоку, а именно - в ее "академически-дворцовом" варианте в отличие от более камерного звучания упоминавшихся циклов Санраку и Мицунобу. Особая ценность росписей Таниу состоит в соханности большого ансамбля, целостности синтетической художественной среды. Здесь так взаимодействуют живопись и архитектурное пространство, что можно представить себе и сам ритуал как важнейший компонент этой среды, без людей напоминающий лишь пустую сценическую коробку [Именно поэтому продиктованная, по всей вероятности, интересами "туристического бизнеса" экспозиция в парадном зале замка Нидзё, изображающая прием сегуном своих вассалов, не лишена смысла и помогает осознанию пространства интерьера. Она дает возможность более реально и достоверно "увидеть" жизненную сцену и представить себе подлинное взаимодействие всех компонентов среды, в том числе человека].

Понимание среды как целостности приводит к осознанию того, что все ее компоненты в таком виде вообще не могли бы существовать отдельно друг от друга. Не только архитектурное пространство как оно сформировалось в результате рассмотренной выше эволюции сёина "требовало" настенной живописи с крупномасштабными и обобщенными формами, но и стилевая система росписей, созданная Кано Эйтоку, вообще не могла бы существовать вне синтеза с этой архитектурой.

И в архитектуре сёина и в декоративной живописи стилевое развитие исчерпало себя к первым десятилетиям XVII века, что нашло выражение в значительной типизации пространства и канонической формализации композиции росписей. Условно говоря, центр тяжести в развитии искусства переместился изнутри художественного процесса наружу: основными и определяющими стали функциональные связи архитектуры и живописи в их взаимоотношениях друг с другом и с внехудожественной сферой, а это вылилось в рождение новых по смыслу синтетических форм. Как пишет исследователь синтеза искусств Е. Б. Мурина, проблемы стиля касаются общих закономерностей искусства, а синтез - это структурное явление, реализующее закономерности стиля в реальном пространстве [См.: Мурина Е. В. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982, с. 82.]. Она отмечает далее, что "...синтетические структуры складывались как универсальное средство мифологизации человеческой среды..." [См.: Мурина Е. В. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982, с. 148.], они были результатом соприкосновения архитектуры и живописи с другими явлениями культуры (в том числе общественными ритуалами), что выражало их взаимодействие с человеком, было сопричастием искусства самой стихии жизни.

В Нидзё и других дворцах, характеризующих изучаемую эпоху, символические связи живописи и архитектуры были гораздо важнее пространственной гармонии и целостности. Создание этой сложной синтетической среды было выражением социально-этических идеалов эпохи, а не только решением художественных проблем. В каждом конкретном случае задачи "мифологизации" реального пространства, его декоративно-ритмической упорядоченности и эмоциональной наполненности решались по-своему, что и служит залогом непреходящей художественной значительности этих произведений. Лишь в результате сложной стилевой эволюции было возможно создание произведения, становившегося емкой по смыслу изобразительной метафорой. Но метафора эта в пространственной среде дворца получала не столько эстетический, сколько общественно-социальный смысл, что и было определяющим в архитектурно-художественном синтезе эпохи.

По сохранившимся до нашего времени памятникам архитектуры и живописи периода Момояма можно достаточно ясно представить себе эти два компонента единого целого, в то время как третий компонент синтеза - современные им общественные ритуалы - можно лишь приблизительно реконструировать в своем воображении на основании косвенных источников.

Накопление богатства не было самоцелью для феодальных правителей Японии. Огромные суммы, оказавшиеся в их руках и в руках крупных даймё, лишь отчасти шли на развитие экономики. Для них важнейшую роль играла возможность публично демонстрировать свое богатство, делать его прежде всего знаком своего могущества.

Военные диктаторы и образовавшаяся вокруг них знать постепенно создавали собственные формы социального общения, перерабатывая и видоизменяя сложившиеся прежде традиции. Все важные общественно-государственные акции носили форму придворных приемов или аудиенций во дворце правителя страны, перемежавшихся театральными представлениями и другими развлечениями и имевших свою канонизированную форму, как правило, восходившую к аристократическому этикету прошлых веков. Каноническая закрепленность общественных ритуалов была столь определенна и жестка, что всякое нарушение этикета рассматривалось не просто как оплошность, но в глазах общества было равносильно бесчестью, снимаемому только путем ритуального самоубийства. Это не было особенностью лишь средневековой Японии, но вообще присуще самой природе феодального общества, строившегося на регламентированности поведения всех его членов. "Каждый человек занимает отведенное ему место и должен соответственно поступать. Играемая им социальная роль предусматривает полный сценарий его поведения, оставляя мало места для инициативы и нестандартности" [Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 159].

Сохранились многочисленные дневниковые и прочие записки о приемах у знатных вельмож, их последовательности с точной фиксацией на специальных чертежах мест всех участников в соответствии с их рангами и социальным статусом. Указаниям на социальный статус и социальную иерархию была подчинена вся пространственная аранжировка ритуала. Это выражалось, как уже было отмечено, в высоте пола помещений, расстоянии от места самого высокопоставленного лица, а несколько позднее и в цвете обрамления циновок на полу. В описании визита Тоётоми Хидэёси к могущественному даймё Маэда Тосииэ подробно описан весь церемониал приема, имена гостей, ритуал приподнесения ими драгоценных подарков с указанием, каких именно, а также размещение всех гостей в зале [См.: Hirai Kiyoshi. Feudal Architecture of Japan, pp. 75-76]. В этом же документе имеется план-чертеж приемных покоев Маэда, где указано, как располагались места гостей, а также два рисунка со схемой расстановки предметов в токонома и цукэ-сёин: указаны количество и сюжеты свитков живописи, расположение ваз с растениями и курильниц, форма, декор, материал всех предметов, так как их ценность и художественные достоинства свидетельствовали о ранге гостя и оказанном ему уважении со стороны хозяина дома.

Проблема престижности, ставшая особенно острой в японском обществе со времени захвата власти военными диктаторами Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, решалась на всех уровнях и во всех сферах общественного быта. Одним из многочисленных знаков этого в архитектуре стало оформление входа во дворцы и резиденции даймё. Исследователи архитектуры периода Момояма считают одним из характерных признаков времени декоративное оформление ворот [Впоследствии, с утверждением сёгуната Токугава были точно установлены размеры и декор ворот в зависимости от социального статуса владельца дома, определяемого его годовым доходом в перерасчете на количество риса. Строгая регламентация касалась и самого жилища, его размера, материалов и декора (см.: Hirai Kiyoshi. Feudal Architecture of Japan, pp. 94-95)]. Но особенно роскошным было оформление входа в сам дворец - куру-маёсэ, или гэнкан, где гости выходили из паланкина (напомним, что других средств передвижения практически не было). Сосредоточенность в руках новых правителей огромных богатств, стремление эти богатства и основанную на них власть демонстрировать пышностью общественных ритуалов с участием большого числа людей требовали иного, чем прежде, пространства интерьеров, их количественного и масштабного увеличения. Поскольку особенности традиционной конструктивной системы ставили в этом значительные ограничения, стали возникать обширные архитектурные комплексы - резиденции с делением зданий на главные и второстепенные, то есть предназначенные для официальных, полуофициальных и неофициальных ритуалов. Так, например, поднесение подарков вассалами своему господину происходило в большом сёине, а обед - в малом. Из внутреннего сёина гости любовались пейзажным садом, а из главного смотрели представления театра Но. Сцена для спектаклей но была постоянно существовавшей частью всего комплекса сооружений. Отдельно строились покои для женской части семьи, а также кухня и хозяйственные постройки. Поскольку приемы продолжались нередко по нескольку дней, то почти всегда в резиденциях, как и в монастырских комплексах, предусматривалось большое число помещений для гостей. Именно гости и были главными "зрителями", на которых были рассчитаны и пышно оформленный вход, и тщательно распланированный сад, и декоративные росписи на стенах помещений.

Это была специально организованная среда, разделенная на функциональные зоны, предназначение которых определяло их оформление и соответственно требовало того или иного поведения людей. Законы любого ритуала предполагают необходимость одних действий и ситуаций и невозможность других. Но эти же законы требуют специальных черт условности и от пространства, в котором ритуал протекает, заставляют наделять это пространство значением, не свойственным обыденному. Это и есть его мифологизация, средством которой становится синтез архитектурной формы, настенной живописи, предметов декоративного искусства.

Узурпировавшие власть правители Японии стремились всячески утвердить себя, в том числе и в пышной ритуальности, яркой зрелищности и театрализации всех общественных действ. Как известно, потребность в театрализации жизни чаще всего возникает при перемене социальных ролей, выходе на арену общественной жизни новых действующих лиц. И военные диктаторы и их вассалы - нувориши, получившие доступ в высшие круги феодальной знати, - для самоутверждения окружали себя безудержной роскошью, стремились постоянно демонстрировать свое богатство и могущество. Уже Ода Нобунага построил в качестве резиденции невиданный по грандиозности и великолепию замок Адзути. Но сооружения, возводившиеся для Тоётоми Хидэёси, отличались еще большей пышностью: по его приказу позолотили даже павильон для чайной церемонии, что противоречило самим принципам чайного культа. Были покрыты листовым золотом и серебром наружные стены построенного в Киото замка-дворца Дзюракудай.

Тяга Хидэёси к яркой зрелищности общественных ритуалов и праздников получала порой неожиданное выражение. Так, в 1587 году была устроена многолюдная чайная церемония в Китано, куда были приглашены представители всех сословий. Традиционный весенний праздник любования цветущими вишнями дважды (в 1594 году в Есино и в 1598 году в Дайго) был превращен в особое действо, которое должно было означать единение правителя со своими подданными.

Наконец, представители новой правящей верхушки старались всячески подчеркнуть значение и масштаб своей личности путем сопоставления с историческими и литературными героями, олицетворявшими силу и величие. Наиболее отчетливо это проявилось в театре - в выборе традиционных пьес и сочинении новых, а также и в повышенном внимании к театру в целом. Роль театра в общественной и культурной жизни периода Момояма была сложной и многообразной, во многом иной, чем прежде: он развлекал, доставлял удовольствие, но, кроме того, давал образцы для подражания, возможность сопоставлений и исторических аналогий.

Спектакли традиционного театра но были обязательной составной частью официальных церемоний и приемов.

Стилистика многочасовых, а иногда и многодневных представлений как бы выходила за рамки сцены и оказывала воздействие на протекание самих церемоний и их оформление. Можно отметить целый ряд сходных черт в распорядке и обстановке общественных ритуалов того времени с отдельными элементами театрального действия, конструкцией сцены и т. п.

Еще в древности театральные представления устраивались во время самых разнообразных праздников, начиная от земледельческих обрядов и до аристократических придворных увеселений. В общественном сознании XVI столетия театральные действа продолжали хранить связи со старинными ритуалами, выражавшими соприкосновение человека со стихиями и высшими силами, регулирующими мироустройство, управляющими жизнью и смертью человека. Ритуальность оставалась важнейшим свойством театра но, классические формы которого сложились ко второй половине XIV века [Основоположниками искусства Но считаются Канъами Киёцугу (1333-1384) и его сын Дзэами (1363-1443), которые из разрозненных песенно-танцевальных представлений создали в подлинном смысле театр с вполне определенной литературной основой спектакля и музыкально-ритмической его организацией. Канъами и Дзэами были в первую очередь актерами, но они же сочиняли пьесы и музыку, были постановщиками спектакля, а Дзэами прославился также как автор трактатов с изложением теории театрального искусства Но (см.: Keen D. No: The Classical Theater of Japan. Tokyo, Palo Alto (Calif.), 1966)], а наивысший расцвет приходится на XV век, когда были созданы лучшие пьесы, составившие основу его репертуара. Текст пьес обычно возникал на основе мифологических или литературных сюжетов, хорошо известных зрителям.

Герои пьес но не индивидуализированы, по своим качествам и поступкам это, скорее, олицетворения определенных черт, добродетелей или пороков. Однако для зрителей они не абстрактны, так как выступают в обширном, не вошедшем в пьесу, но хорошо знакомом поле исторических и литературных ассоциаций, намеков и многозначительных недомолвок. Широкий поэтический контекст давал возможность многообразного осмысления происходившего на сцене, его собственного эмоционального переживания каждым зрителем. Несмотря на то, что к середине XVI века театр но имел ясно выраженную каноническую форму, он продолжал оставаться важной частью живого художественного процесса, откликаясь на потребности времени, его изменившиеся запросы. По сравнению с предшествующим столетием появились новые акценты в самой установке спектакля, и некогда главенствовавшая буддийская идея бренности жизни теперь нередко вытеснялась открытой дидактикой [См: Конрад H. И. Избр. труды. Литература и театр. М., 1978, с. 370].

Ода Нобунага и особенно Тоётоми Хидэёси, не пренебрегавшие ничем для достижения своих политических целей, но при этом всегда стремившиеся выглядеть благородными и великими, с помощью театра воздействовали на сознание своих современников, переносили на себя устойчивые признаки героев классических пьес. Хидэёси не только покровительствовал труппам но и был большим поклонником театрального искусства. Он даже сам стал играть в спектаклях. Известно, что в 1593 году, во время трехдневных театральных представлений, устроенных по случаю рождения его сына, он сам выступил в десяти пьесах. Его биограф Омура Юко написал несколько пьес из жизни Хидэёси, и военный диктатор Японии играл в них самого себя [См: Yamane Yuzo. Momoyama Genre Painting. New York, Tokyo, 1973, p. 156]. Хотя это было курьезом, противоречившим духу театра но и его эстетическим принципам, само это "искажение" было знамением времени, отражавшим его важные черты.