Полное и разностороннее развитие городская художественная культура получила во второй половине XVII-XVIII веке, когда достигли высшего расцвета и новые театральные формы, и прославленная цветная гравюра, и литературное творчество с такими его представителями, как Ихара Сайкаку и Тикамацу Модзаэмон. Но на раннем этапе наряду с городскими повестями ее наиболее ярким выражением стала жанровая живопись на ширмах.

Период ее развития был относительно недолог и продолжался около столетия. Ее главной предшественницей была повествовательная живопись на свитках, а наследовала ей гравюра, бурный расцвет которой со второй половины XVII века привел к увяданию бытового жанра в живописи.

Природа этой живописи такова, что ее невозможно рассматривать в отрыве от тех конкретных жизненных реалий, на которые она была ориентирована. Приходится пользоваться приемами своеобразной "двойной экспозиции", сопоставляя изобразительный ряд с историческими фактами, документальными свидетельствами и литературными описаниями.

Сложение своего тематического круга в жанровой живописи XVI века прослеживается с первой половины столетия и впервые получает ясно выраженные черты в таком типологическом подразделении, как "Виды Киото и его окрестностей" ("Ракутю ракугай дзу"). Сохранились изображения и других городов, например Осака и Нагасаки. Но именно "Виды Киото и его окрестностей" заняли совершенно особое место в эволюции всей жанровой живописи [Обозначение древней японской столицы названием Киото началось лишь после 1870 г. С года основания города - 794-го - он носил наименование Хэйан-кё (Столица мира и покоя), а на протяжении всего средневековья назывался просто Столица (Мияко). Но еще во времена Хэйана восточная часть города называлась Раку или Ракуё (японская транскрипция названия столицы танского Китая - города Лоян). Наименование Раку особенно часто встречается в поэзии. Это название вновь вошло в моду в период Момояма, получив и топографический оттенок значения: в 1591 г. Хидэёси приказал построить укрепленный вал со рвами вокруг центральной части города, и все, что находилось в пределах этого Великого вала (Одой), стало называться Ракутю, а за его пределами - Ракугай (то есть соответственно - внутри и вне города) (см.: Ponsoby-Fane R. Kyoto. The Old. Capital of Japan. Kyoto, 1956, p. 222).].

Изображение городской жизни на ширмах - это своего рода первая самооценка складывающейся культуры. По тому, как менялся в живописи образ города, можно судить о его истории за период от первой трети столетия к его концу, а также об изменении его архитектурного облика, о внутренней эволюции носителей новой городской культуры, их отношении к себе и к миру.

В XVI веке Киото был не только столицей, но и одним из самых крупных городов Японии(к концу столетия его население превышало 100 тысяч) [См.: Искандеров А. А. Феодальный город Японии XVI столетия, с. 76.]. На протяжении этого бурного столетия Киото пережил и годы упадка и разорения, не раз становился ареной военных действий, но знал и периоды подъема и процветания, особенно в последние десятилетия XVI и первые годы XVII века. На различных ширмах можно видеть Киото разных периодов, но всегда он представлен как олицетворение страны, нерушимости ее культурных традиций. Перед художником, изображавшим известный каждому город, стояла задача как можно точнее передать его главные достопримечательности, что вело к значительной конкретности в воспроизведении городского пространства, обозначении главного и второстепенного в нем.

Композиционно все известные ныне ширмы представляют собой вариации одной схемы: основная тема - это центральная часть столицы, переданная художником как главный мотив, а вокруг него размещаются изображения окружающих город холмов, загородных резиденций и т. п. Таким образом, реальная топография города переносится в картину, края которой со всех сторон как бы обрываются, что порождает эффект длящегося за ее пределами воображаемого пространства.

На всех ширмах город увиден будто с птичьего полета - издалека и сверху. Пространство, переданное приемами рассеянной перспективы, разворачивается, уходя в бесконечность, но его реальная протяженность остается неопределенной, а отсутствие единой точки зрения заставляет взгляд зрителя свободно перемещаться по всей плоскости картины, постепенно "прочитывая" сцену за сценой. Мелкий масштаб не мешает тщательной выписанности деталей и совмещению в одной картине огромного множества эпизодов. Их объединению, а также декоративной организации плоскости служат стилизованные облака (касуми) - прием, традиционный для японской живописи. Выработанный в прошлом условный изобразительный язык дает возможность создать очень емкий образ города с помощью особой деформации его реального пространства (сближений, пропусков и т. п.), а также "деформации" реального времени изображения, поскольку обычно на ширмах совмещаются сезоны года (на правой из двух ширм - осень и зима, а на левой - весна и лето). Естественного это ведет к совмещению разновременных событий, например храмовых или календарных праздников, имеющих точную дату, с другими, приходящимися на иное время, - условность, генетически связанная с той системой жанров, которая сложилась в период, предшествовавший появлению "Ракутю ракугай дзу" в японской живописи [Еще в ранней живописи ямато-э существовало несколько жанровых подразделений: изображение знаменитых мест (мэйсё-э), изображение занятий в разные месяцы года (цукинами-э), изображение четырех сезонов года (сики-э) и ряд других. Среди них были и "знаменитые места столицы". Черты всех этих жанровых подразделений можно заметить в ширмах с видами Киото.].

Подобно тому как в распространившихся в начале XVI века путеводителях по знаменитым красивым местам (мэйсёки) постепенно из простого описания достопримечательностей вырастала сюжетная ситуация, что влияло на сам жанр и изменяло его структуру [См.: Редько Т. И. Творчество Ихара Сайкаку, с. 43.], - в картинах с изображением прославленных своей красотой местностей стали появляться изображения человеческих фигур, сначала как чисто стаффажных, а затем и с элементами сюжета. Это обстоятельство интересно не только с точки зрения происхождения интересующих нас ширм, но и как пример известной стабильности художественного мышления эпохи: при всех изменениях, свойственных XVI веку, оно оставалось в значительной мере традиционным в своем принципе передачи жизни человека, его эмоций и движений души через сопоставление с природой. Обращение к новым сюжетам, изменение их трактовки хоть и было важнейшим событием в живописи первой половины XVI века, но все же японский художник продолжал мыслить "в терминах природы" как организующего начала любой деятельности человека. Невозможность для него посмотреть со стороны, извне и на природу и на себя самого влияла на самые существенные особенности жанровой живописи раннего периода, определяла ее поэтику и стилистику. И хотя в ее дальнейшей эволюции путь лежал от многофигурных композиций и подробной повествовательности к изображению отдельного человека в крупном масштабе в качестве главного героя, нередко без всякого антуража, это не вело к анализу его внутренней жизни и тем более к персональной характеристике. Личность во всей ее сложности и богатстве еще не могла быть непосредственно воссоздана художником, характеризовавшим человека косвенно - или через сопоставление с природой, или через предметный окружающий мир.

На самых ранних из сохранившихся до нашего времени ширмах (из коллекции Матида) все сцены объединены в условную композицию и разрозненные эпизоды сюжетно никак не связаны друг с другом. Они интересуют художника не с точки зрения самого конкретного факта (будь то храмовый праздник или церемония во дворце), а как признак определенного момента в годовом временном цикле. Иначе говоря, эпизод представляет интерес только в том случае, если он включен в целостную структуру мироздания (он, в сущности, и в сознании художника живет не как "отдельный" факт, а как звено в круговороте событий, повторяющихся, как и времена года, и только в силу этой причастности бытию мира делающихся достойными внимания). Для исполнявшего ширмы живописца стремление включить человеческую жизнь в ритм жизни природы, то есть осмыслить ее сопричастной вечности, было аналогично стремлению правителей Японии того времени (в частности, Хидэёси, о чем говорилось в предыдущей главе) через театр и театрализованный ритуал включить в космический цикл свое собственное существование.

Композиционно изображение Киото в природном окружении своим далеким прототипом имеет средневековые пейзажные мандала. Это также наводит на мысль, что у создателя ширм была более сложная художественная программа, чем простое изображение города.

До начала XVI века жанровые сцены на ширмах или в настенных росписях обычно передавали назидательные сюжеты из китайской истории, служившие основой конфуцианских притч. Композиционно они также строились по китайским канонам. Собственно японская традиция повествовательной живописи, восходившая еще к IX-X векам, зарождалась и развивалась как иллюстрация определенного текста. В этом состояла ее самая главная особенность. "Служебная" роль повествовательной живописи ямато-э определяла ее зависимость от литературного первоисточника со всеми его особенностями, влияя на образный строй и стилистику изображения. Так, например, выполненные в XII веке иллюстрации к знаменитому хэйанскому роману "Гэндзи моногатари" ориентированы не столько на сюжетную ситуацию, сколько на передачу средствами живописи внутреннего состояния героев, их погруженности в мир поэтизированных утонченных эмоций. А визуально это всегда изображение одной определенной сцены, о которой идет речь. Напротив, иллюстрации к военным эпопеям (гунки) XIII-XIV веков отражают интерес к динамике событий, поединкам воинов, нападениям на врагов, их преследованиям и т. п. Отсюда необходимость продолженного рассказа, чередования эпизодов. Особый раздел повествовательной живописи представляли собой иллюстрации к жизнеописаниям основателей буддийских сект, знаменитых проповедников и учителей буддийской веры. Конкретность самого сюжета требовала изображения совершенно определенных мест Японии, известных храмов и городов, так что именно эти произведения до некоторой степени служили исходной позицией для мастеров, писавших ширмы. Но была между ними и очень существенная разница. Все эти повествования-иллюстрации писались на длинных горизонтальных свитках, представлявших собой полосу шелка или бумаги шириной не более полуметра и предназначенных для рассматривания на низком столике. Свиток разворачивался постепенно, и перед глазами зрителя была лишь часть его, он как бы "читался", тем более что нередко изображения перемежались частями текста. Для рассматривавшего свиток человека это было развивающееся во времени, длящееся повествование, и именно эта особенность определяла его композиционную структуру. Нечто совершенно иное представляла собой ширма [Первые ширмы были привезены в Японию еще в VII-VIII веках из Китая, где использовались для разделения помещений. Но даже украшенная росписью, ширма не рассматривалась там как произведение высокого искусства. Изготовление ширм было уделом ремесленников, а художники-живописцы никогда этим не занимались. Такая ширма всегда оставалась лишь предметом обихода, мебелью. В Японии ширмы стали широко употребляться в IX-X вв., и уже тогда изображения пейзажей четырех времен года нередко сопровождались стихами знаменитых поэтов (см.: Toda Kenji. Japanese Screen Painting of the Ninth and Tenth Centuries. - In: Arts Orientalis, vol. 3. 1959, pp. 153-161).]. В японском доме ширма (бёбу) не только функционально сближается с раздвижной перегородкой (фусума), но и становится такой же "стенной поверхностью" для росписи. Недаром в японском искусствознании анализ живописи на ширмах часто объединяется с настенными росписями, приближающимися к ним и по размеру (примерно 1,5 Х 3,5 м).

Как и настенная роспись, ширма рассчитана на известное взаимодействие с пространством, а ее композиция охватывается глазом сразу, как единое целое. В значительной мере декоративные особенности, о которых говорилось в применении к настенным росписям во дворцах того времени, были присущи и росписям ширм - достаточно вспомнить, что ширмы писали нередко те же самые художники, которые делали настенные росписи. Так, одна из наиболее прославленных ширм, "Виды Киото и его окрестностей", исполнена Кано Эйтоку. Но задачи и функции дворцовых росписей с изображением сосны, кипариса и тому подобных сюжетов совершенно иные, чем с жанровыми сценами.

Можно сказать, что впервые в истории японского искусства жанровая живопись XVI столетия фудзокуга ("картины нравов и обычаев") демонстрирует ясно выраженное желание человека видеть себя и свою жизнь не отвлеченно-метафорически, но адекватно самой себе.

Уже отмечалось, что культура горожан зарождалась не в противопоставлении традиционной, а как одна из ее модификаций. Хотя ширмы с видами Киото первоначально заказывались не только горожанами, но и крупными даймё, сам факт изображения городского быта, занятого своими будничными делами или участвующего в праздничных увеселениях населения свидетельствовал о наступлении новой эры. Японский историк профессор Т. Хаясия пишет о том, что еще в первые десятилетия XVI века логика исторического развития привела к возникновению своеобразного "синдрома Киото", характерного для провинциальных центров [См.: Hayashiya T. Kyoto in the Muromachi Age. - In: Japan in the Muromachi Age. Ed. J. W. Hall and Toyoda Takeshi. Berkeley, Los Angeles, London, 1977, p. 24.]. Это вызывалось тем, что увеличение экономической самостоятельности провинций (связанной с усилением их финансовой и военной мощи как результатом хозяйственной активности и развития внешней торговли, не контролируемой центральным правительством) привело не только к невиданным темпам роста городов, но и к превращению их в крупные культурные центры. Наместники провинций (сюго) стремились в своих столицах ни в чем не уступать Киото в его блеске и роскоши, подражая не только изнеженному придворному быту сегунов Асикага с его нескончаемыми церемониями и празднествами, но и городу в целом, его реалиям, вплоть до знаменитых храмов и особенностей ландшафта. "Маленьким Киото" называл себя Яматуги и другие города. Они имитировали у себя знаменитое святилище Гион и даже гору Хиэй и "Восточные холмы" столицы. И чем менее географические условия "маленького Киото" были сходны с прообразом, тем чаще возникала потребность в живописном изображении - ширмах "Ракутю ракугай дзу". Панорама столицы была своего рода престижной формулой и выражением определенного идеала. Уже одно это требовало от художника большой тщательности в передаче облика города со всеми его особенностями. Наиболее знаменитые места Киото должны были быть зафиксированы с точностью и в самый благоприятный момент весеннего цветения вишен, праздничного шествия и т. п. Из этого и складывались характерные особенности ширм "Виды Киото и его окрестностей". Они пользовались огромным спросом, а в провинции - даже большим, чем в самой столице. В период войн и смут Киото оставался символом высших достижений культуры, ее славы и блеска и именно с этой точки зрения - идеалом и образцом для подражания [В этом отразилась свойственная средневековому периоду точка зрения, когда столица приравнивалась "всему миру" (то есть цивилизованному миру в отличие от "дикой" провинции). В свою очередь это уходит корнями в древность - период борьбы племен с аборигенами - айнами, постепенно вытеснявшимися на север и северо-запад, что в общественном сознании того времени приравнивалось к "окультуриванию земли". "Идея столицы" (но уже не Киото, а Эдо) продолжала занимать важное место в культуре всего позднего средневековья.]. Но если для наместников провинций и крупных феодалов ширмы исполнялись ведущими художниками школ Кано и Тоса, то для основной массы зажиточных горожан - ремесленников и торговцев - трудились многочисленные матиэси (городские художники), объединявшиеся в корпорации и обычно подражавшие стилю известных мастеров живописи, а то и просто многократно повторявшие в копиях их прославленные произведения. Этим объясняется существование сходных образцов ширм (не только с видами Киото, но и на все прочие сюжеты) весьма среднего ремесленного уровня исполнения, явно восходящих по своей композиционной схеме к работам крупных живописцев.

Большое количество ширм и их разный качественный уровень свидетельствуют о широком потребительском спросе на них в различных социальных слоях общества. Ширмы, возможно, писались не только по заказу, но и на продажу, то есть были одним из видов ремесленной продукции, поставлявшейся на рынок.

Популярность и широкое распространение ширм с видами Киото способствовали тому, что им суждено было сыграть особо важную роль в становлении и развитии всей ранней жанровой живописи Японии [На основании многочисленных исследований профессор Ю. Яманэ (ссылающийся при этом на Ц. Такэда) выделяет четыре типа ширм "Виды Киото и его окрестностей", располагая их в хронологическом порядке. Самые ранние из сохранившихся произведений он датирует 20-ми годами, но относит к первому типу ширм также и написанные в 40-е и 60-е годы. Ко второму типу он относит ширмы с изображением Дзюракудай - дворца Хидэёси в Киото (начало 90-х гг.). Третий тип - парные ширмы из собрания Национального музея (10-е годы XVII в.). Все остальные, довольно многочисленные, исполнявшиеся до 40-х гг. XVII в., он относит к четвертому типу. Позднее, когда столица была перенесена в Эдо, ширмы с изображением Киото уже не писались (см.: Yamane Yuzo. Momoyama Genre Painting, p. 124).].

На протяжении столетия от конца XV до конца XVI века Киото не раз лежал в руинах, и его возрождение было делом рук горожан, постепенно становившихся фактическими хозяевами города. После десятилетней гражданской войны годов Онин (1467-1477) богатые виноторговцы и ростовщики оказывали финансовую поддержку правительству сёгунов Асикага в обмен на разрешение вести заморскую торговлю с Китаем, приносившую им огромные прибыли. В условиях, когда обедневшие и лишь номинально сохранявшие власть сёгуны утратили контроль над городом, богатые торговцы (матисю) помогли не только восстановить город, но и организовать его самооборону и управление [Как отмечает Т. Хаясия, термин "мати" чрезвычайно важен при изучении истории Киото XV-XVI вв., выражая определенную социальную концепцию его развития. Означающий в дословном переводе "городской квартал", термин "мати" трактуется также как определенный тип социальной организации внутри города, ибо люди одного квартала образовывали подобие общины, выступавшей как единое целое против преступников, во время пожаров и т. д. Мати стали основной ячейкой в организации самоуправления города, пока оно не было уничтожено Ода Нобунага в 1568 г. Мати имели свою собственную социальную иерархию, верхушку которой образовывали богатые торговцы. Т. Хаясия предостерегает от отождествления матисю с оформившимся лишь в XVII в. городским сословием - тёнин, так как сообщества матисю были локальными ячейками, которые можно считать лишь первой ступенью формирования класса торговцев и ремесленников, (см.: Hayashiya Т. Kyoto in the Muromachi Age. p. 28 и далее).].

Автономия горожан Киото, достигшая высшей точки в 30-х годах XVI века, имела форму религиозной организации - секты Лотоса ("Хоккэ икки"), имевшей значительное влияние на их жизнь и мировоззрение [Эта секта была основана в 1294 г. Нитирэном, активным и даже фанатичным проповедником, выступавшим против всех других сект "как не отвечающих внутренней природе человека и губительно действующих на государство". Религиозный и политический реформатор с большим чувством национального самосознания, он создал популярное учение с простым и доступным изложением религиозных истин, пронизанных духом практицизма в отношении как общегосударственных, так и индивидуальных задач. Учение Нитирэна о возможности достижения блаженства в этом мире всяким, кто стоек в религиозной практике и верит в силу молитвы, было очень привлекательно для людей, погруженных в деловую активность и заботящихся прежде всего о своей пользе и выгоде. Храмы секты Лотоса располагались непосредственно в городе, по большей части в Симогё, были нередко окружены рвами и служили для горожан убежищем во время смут и военных столкновений. Вооруженные отряды солдат-монахов выступали на защиту города (см.: Sansom G. Japan. A Short Cultural History. London, 1976, pp. 334, 335).]. Это также способствовало постепенной консолидации горожан, осознанию их единства и общности интересов, отличавшихся от интересов самурайского сословия и феодальной аристократии. Даже после захвата Киото войсками Ода Нобунага и установления его диктатуры горожане не утратили своего положения владельцев основных богатств и хозяев деловой активности в городе. Подобно тому как феодалы стремились из престижных соображений возводить пышно украшенные резиденции и устраивать многодневные приемы и церемонии, богатые горожане с такими же целями финансировали грандиозные празднества в святилище Гион, ставшие важным сюжетом жанровой живописи.

На ширмах из собрания Матида праздник Гион лишь один из эпизодов, а на ширмах, исполненных Кано Эйтоку, праздничное шествие разукрашенных повозок и паланкинов заполняет множество улиц и сюжетно объединяет ширмы в единое целое. На ширмах из собрания Национального музея возрастает в изображении этого праздника роль толпы, состоящей из множества групп, полных динамики и охваченных радостным возбуждением. Эмоциональный акцент перенесен тут с изображения изукрашенных повозок на людей и их реакцию. К началу XVI века относятся парные ширмы (из собрания музея Идэмицу), целиком занятые изображением праздника Гион, так что этот основной сюжет разворачивается на всех двенадцати створках обеих ширм.

Продолжавшийся почти весь июль, праздник Гион был главным праздником Киото, олицетворением его жизнестойкости и силы. Возникновение праздника относится к 869 году, когда в городе свирепствовала чума и по приказу императора у святилища Ясака (или Гион) были воткнуты шестьдесят шесть копий - по числу провинций страны - и вознесены молитвы о спасении. Когда опасность миновала, у святилища было устроено торжественное шествие как знак благодарности богам [См.: Фельдман Н.И. Японские праздники. - "Сов. этнография", 1972, №1, с. 161; Bauer Н., Carlquist Sh. Japanese Festivals. New York, 1965, p. 44.]. С тех пор праздник стал традиционным, но в период междоусобных войн конца XV века его не отмечали. В 1500 году он был вновь возрожден на средства богатых горожан, и в течение всего XVI столетия пышность его нарастала. Высшей точкой праздника был день 17 июля, обычно и изображавшийся на ширмах. Огромные колесницы и носилки с ковчегами, где помещены символы божества, двигались по улицам города в торжественных процессиях. Их несли на плечах или тянули за канаты десятки человек. Колесницы напоминали корабли с высокими мачтами из копий и алебард. Под музыку, в сопровождении огромной толпы они проплывали по улицам сначала в одну сторону - от храма, а через несколько дней (24 июля) - обратно к храму. По обычаю колесницы и носилки богато украшались дорогими тканями. Для матисю XVI века это был случай продемонстрировать свое богатство, привезенные из дальних стран шелка, парчу и бархат. Крупнейший торговый дом Суминокура или имевший монополию на торговлю с Китаем дом Тая, владевший золотыми и серебряными рудниками дом Гото соперничали друг с другом в убранстве праздничных колесниц. Продолжительность праздника, сопричастность ему почти всего населения, от финансировавшего его богача до стоявшего в толпе нищего, использование всего городского пространства - все это делало праздник Гион одним из центральных событий общественной жизни города, подчинявшим себе весь ее распорядок и привлекавшим многочисленных паломников из других мест.

Изображение праздника Гион на ширмах еще раз подчеркивает его повышенное значение именно для городской культуры, поскольку, в отличие от большинства других праздников, восходивших к ритуалам земледельческих культов, Гион был праздником "истории города", знаком победившего невзгоды человека, что было особенно близко мироощущению горожан XVI века.

Пышные процессии праздника Гион и сами по себе были привлекательным сюжетом для художника. Но, кроме того, они давали возможность воссоздания облика города и городской жизни в момент всеобщего подъема, веселья, радостного возбуждения. Мир праздника, развлечения, наслаждения жизнью был чрезвычайно близок горожанину. Недаром огромное большинство произведений жанровой живописи изображает те или иные развлечения. Удовольствие от жизни было реальным результатом практической деятельности и нажитых денег, открывающих путь и к плотским наслаждениям в "веселых кварталах", и к обладанию дорогими произведениями искусства, и просто к беззаботному времяпрепровождению.

В распорядке городской жизни праздники (мацури) занимали весьма существенное место. Число их в году превышало несколько десятков. Это были сезонные календарные праздники, праздники религиозные и бытовые. Одни были общегородскими и даже общенациональными, другие отмечались отдельными храмами и святилищами и захватывали близлежащие кварталы. Помимо того, что в лунном календаре фиксировались благоприятные и неблагоприятные дни, новолуния и полнолуния, зимнее и летнее солнцестояние, начало сева и уборки урожая, сезона дождей и тайфунов, цветение вишен и хризантем, - время с помощью этих дат как бы упорядочивалось, а течение человеческой жизни приводилось в согласие с ритмами природы. И каждый праздник был поэтому не просто выходом из будничного существования, но своего рода выходом в мифологическое время, где все происходит "всегда" и имеет символический смысл. Иначе говоря, праздник был одной из форм причастности к годовому природному циклу, к Природе в более обобщенном, мировоззренческом смысле.

В живописи изображение города, погруженного в стихию праздника, также было отражением, может быть, бессознательного стремления человека той поры увидеть городскую жизнь не изолированно, но включенной в природные ритмы, ибо праздник, будучи конкретным моментом годового цикла, становился "отзвуком природы" в человеческом существовании.

Особенно заметное в ранних ширмах, "Виды Киото и его окрестностей", отношение к городу как части природной среды было своеобразным поиском "места" города в мире, а одновременно поиском такого же "места" и для его жителя - горожанина, по самому роду своей деятельности (не обработка земли, а ремесло и торговля) утратившего ту непосредственную связь с жизнью природы, которая была свойственна земледельцу. Благодаря праздникам горожане сохраняли столь обязательную в представлении человека того времени сопричастность природе, а следовательно, мирозданию.

Это выражалось и в пространственном построении картины. Точка зрения сверху и издалека создавала впечатление беспредельного мира, в котором человек лишь частичка, не имеющая собственного бытия, но сопричастная бытию природы. Точно так же и время в ранних ширмах, "Виды Киото и его окрестностей", - природное, определяемое чередованием сезонов и месяцев года. Уменьшение роли природных мотивов в ширмах с видами Киото и увеличение значительности изображения праздничной толпы не означало коренных перемен в мироощущении художника и его заказчика, но соответствовало тем "сдвигам", тем постепенным переносам значений, которые были столь характерной для японской культуры главной формой рождения новых черт из традиционных.

То, что наряду с календарными праздниками все большее значение приобретало изображение праздника Гион, связанного с историческим событием, было как раз проявлением новых тенденций, постепенным вытеснением природного времени совершенно иным, эмпирическим, хотя полностью это не было реализовано. На ширмах кисти Кано Эйтоку город, захваченный стихией праздника, то есть явление социальное, по-прежнему сопоставляется с явлениями природными и через них осознается [См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры, с. 17.].

Веселящийся город, погруженный в праздничный мир разнообразных удовольствий, постепенно оказывается главным героем ширм "Виды Киото и его окрестностей". Да и в самом стиле живописи все более важным становится радостный, праздничный тонус: ширмы должны были приносить удовольствие своему владельцу не только повествованием о празднике, но и яркой нарядностью поверхности, сверканием красок и золота. Если самые ранние из сохранившихся ширм передают облик Киото на фоне окружающих город холмов, вызывая в памяти изумрудный колорит средневековых пейзажных мандала с их уходящим вдаль пространством, то в ширмах, исполненных Кано Эйтоку, почти половина поверхности занята стилизованными золотыми облаками. Эта техника кимпэки, применявшаяся Эйтоку и в настенных росписях, создавала совершенно новый декоративный эффект: золото усиливало интенсивность цвета, а также фиксировало внимание на поверхности картины, делая ее более плоскостной.

Ширмы, исполненные Кано Эйтоку, вызывают особый интерес не только потому, что автор был одним из самых выдающихся мастеров второй половины XVI века, но и как характерный пример всего жанра "Ракутю ракугай дзу".

В композиции ширм, сочетающей множество сцен, и в ее декоративном строе как бы запрограммированы две возможные позиции наблюдателя. Сотни мелких фигур, объединенных в группы с самостоятельными сюжетами или связанных с главной темой - изображением праздника Гион, - определяют заинтересованность в зрителе, который с очень близкого расстояния будет все внимательно рассматривать, переводя взгляд с одной группы на другую, скользя им по расписанной поверхности. Плоскостность золотых облаков способствует такому скольжению взгляда, не пуская его в глубину, не давая отвлечься от разглядывания персонажей, их действий, поз, жестов. При восприятии ширм с некоторого расстояния, когда динамика фигур уже не видна глазу, возникает возможность оценить декоративную упорядоченность целого, его цветовую уравновешенность и увидеть, что золотые облака создают новый, гораздо более укрупненный масштаб всей изобразительной плоскости, с иными ритмическими закономерностями. Их основа - в соотношении золота и цвета (уже не реально-предметное его использование, как в и жанровых сценах, а то, которое имело место в системе декоративной живописи, разработанной Кано Эйтоку в настенных росписях).

Композиция ширм Кано Эйтоку и тем более ширм, созданных в начале XVI века, безусловно, имеет некоторые черты традиционной иконографии, характерной для предшествующей эпохи: точка зрения издали и сверху и большая топографическая точность в передаче конкретной местности напоминают известные пейзажные мандала XIII-XIV веков; составление композиции из эпизодов, разворачивающихся на фоне знаменитых мест города, таких, как императорский дворец или святилище Гион, восходит к уже упоминавшемуся жанру мэйсё-э, а многие сцены на улицах города - к жанру цукинами-э. В то же время в общей композиции ширм такой прием "монтажа" имеет свое оправдание. Так, например, на ширмах Кано Эйтоку изображено, как у ворот всем известной резиденции семьи Сиба группа людей наблюдает петушиный бой, всегда проводившийся в третьем месяце. В церемониальном дворе императорского дворца можно видеть официальный прием первого месяца года, а в другом эпизоде развешивание традиционных украшений (кадомацу) указывает на то, что наступает Новый год. Так что типология сюжетов становится устойчивым признаком определенного месяца года и одновременно - определенного места в городе. Сочетание эпизодов утверждает временное единство годового цикла и пространственное единство города как суммы его наиболее важных и знаменитых мест. Однако пространственно-временное единство оказывается здесь чисто умозрительным. Возможность одномоментного охвата ширмы взглядом (в отличие от постепенного восприятия горизонтального свитка) вступает в противоречие с изображением на картине разновременных событий. Рассеянная перспектива, подразумевающая скольжение взгляда зрителя по поверхности, указывает на то, что пространство картины составляется из отдельных частей. Стремление к единству на первом этапе становится лишь декоративным решением ее поверхности. Это определяет и смысл образа человека, как мы его видим на ширмах: даже рассматривая сцену за сценой с близкого расстояния, мы воспринимаем группу или, чаще, толпу, но никогда - отдельную самостоятельную фигуру.

Изменение композиции и изобразительного языка ширм типа "Виды Киото и его окрестностей" на протяжении столетия дает возможность проследить, как чисто средневековое ощущение одновременности всего происходящего в мире, запечатленное в самых ранних произведениях, постепенно вытесняется самостоятельным интересом к жизненному событию как таковому. А это, кроме всего прочего, означало изменение целей искусства, его ориентацию не на умозрительный идеал, а на видимую глазом реальность. Мифологизированное время и свойственная средневековому мышлению иерархичность места действия еще сохраняются как устойчивые особенности композиции, восходящие к иконографическим признакам жанров живописи, сформировавшимся в более ранний период. Это характеризовало всю живопись на бытовые сюжеты середины XVI века. "Расшатывание" художественной системы этой живописи началось, как отмечалось, с активного обновления ее тематики, и новизна плана содержания потребовала изменения и плана выражения, что и происходило на протяжении первых десятилетий XVII века.

Ширмы "Виды Киото и его окрестностей" можно рассматривать как зерно, из которого вырастала вся последующая жанровая живопись. Выраженный в них интерес к живой реальности, соотнесение ее с традиционными представлениями о мироздании и круговращении времени, постепенное изменение живописного языка и стилевых особенностей - все это позволяет считать их одним из "воплощений" своего времени, не менее важным, чем феодальный замок - дворец в архитектуре. Структура этих росписей сопоставима со структурой первых городских повестей и городских моногатари, состоявших из серии отдельных эпизодов, так как это импонировало вкусам непритязательных читателей, "чье внимание невозможно было долго задерживать на чем-нибудь одном" [Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий. М., 1978, с. 107.]. Тот же живой и даже жадный интерес со стороны горожан к изображению себя и своей жизни, вызвавший поток городских повестей часто неизвестных авторов, стимулировал и появление множества произведений живописи, где сюжеты, бывшие первоначально отдельными эпизодами композиции "Виды Киото и его окрестностей", постепенно становились самостоятельными, занимая всю поверхность ширмы и по традиции образуя пары чаще всего шестистворчатых ширм.

По значению для своего времени ширмы "Виды Киото и его окрестностей" можно сравнить с концептуальным монохромным пейзажем XV века: это два образа мира, характеризующие два разных периода развития художественной культуры. Если взглянуть на ширмы с видами Киото в сопоставлении с пейзажем предшествующего столетия и увидеть в том и другом выражение художественной концепции эпохи, то станут более очевидными и связывающие их нити преемственности и глубокое их отличие.

Главной тенденцией культуры японского зрелого средневековья XIV-XV веков было устремление к невидимому и сверхчувственному, невыразимой словами истине, поискам внутреннего смысла всего сущего. Искусство открывало формы, которые могли бы косвенно, поэтически-метафорически выразить внутреннее движение человеческого духа. Одной из таких форм был монохромный пейзаж как образ мира и его самых общих закономерностей. Но это был мир не в его конкретно-чувственном обличье, но в виде некой формулы, воплощавшей представления человека о мироздании и управляющих им законах. Отсюда и сюжетная типологичность таких пейзажей, где особенности мотива были второстепенны по сравнению с его трактовкой.

Идеалы новой городской культуры были принципиально иными. Они были порождением повседневного эмпирического опыта, связанного с практической деятельностью и определяемыми ею ценностями. Первое место в иерархии этих ценностей стали занимать деньги, сделавшиеся смыслом и целью всякой жизненной активности [Об оптимистическом взгляде на жизнь и возможности обогащения, распространенном в ту пору, свидетельствует, например, такое произведение, как "Тёдзё-кё" ("Сутра богача"), в котором говорится: "Даже если у тебя нет ни рина, стоит тебе задаться целью стать богатым, и ты станешь им" (см.: Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 103).]. Сферой приложения сил горожанина был быт, торговая и ремесленная деятельность - материальный мир в его вещественности. Не сверхчувственные, иррациональные идеи, а конкретные вещи и события стали главным объектом внимания человека. А в искусстве ценность внешней оболочки предметного мира соответственно стала казаться выше отвлеченных понятий сферы сверхчувственного. Глаз наслаждался красотой реального, конкретными свойствами вещей - их цветом, формой, фактурой. В жанровой живописи как бы фиксировался процесс "проживания жизни" человеком в повторяющемся круговращении времени, в отличие от "мига озарения", бывшего целью чайной церемонии и созерцания монохромного пейзажа.

Важно отметить также, что пейзаж, с его суггестивными качествами, был обращен к индивидуальному сознанию и рассчитан на его "работу"; жанровая живопись обращена ко многим, она не требует больших внутренних усилий для восприятия - она не "сложная оптическая линза" внутрь мира, а, скорее, зеркало, отражающее этот мир почти так, как он предстает взору. В монохромном пейзаже предопределен и особый тип отношения к картине - созерцание как метод постижения целостности мира. В жанровой живописи жизнь изображается в виде череды событий, как смена бытовых ситуаций, которые становятся в глазах зрителя атрибутом самой действительности, а восприятие приобретает черты зрелищности.

В чайном культе происходила сублимация бытового сознания с помощью особого одухотворения предметного мира и среды в целом, возведения быта на уровень Бытия. Жанровая живопись решала другие задачи времени - воссоздания этого бытового мира и приносимого им удовольствия как самоценного, а главное - изображения нового героя, с его особыми интересами, запросами и представлениями о жизни. В ширмах с видами Киото горожанин еще не стал таким героем сам по себе. В них "герой" - город как целое и население его как масса, действующая не расчлененно. На ширмах, исполненных Кано Эйтоку, около 1500 фигур, сгруппированных во множество отдельных эпизодов. Это образ населенного города, а не самих горожан. И все же они впервые увидели тут себя, свои обычаи и нравы, свои занятия и развлечения. Образ столицы на этих ширмах становился выражением в общественном сознании идеала процветающего города и даже процветания вообще, что соответствовало тому отношению к жизни, которое утверждалось в среде горожан. Таким ощущением в особенности пронизаны ширмы "Виды Киото и его окрестностей" из коллекции Национального музея в Токио (открытые сравнительно недавно - после второй мировой войны). Неизвестный художник, в отличие от своих предшественников, стремился сделать обобщенный образ города более эмоционально-конкретным через усиление характерности каждой уличной сцены и выразительности участвующих в ней персонажей. Они кажутся как будто специально приближенными к зрителю, получающему возможность не только схватить смысл сюжета, но и оценить общий тонус ситуации, ее внутреннюю "драматургию". Через некоторое преувеличение в передаче движения отдельных фигур, жестикуляции, мимики лиц художник пытается выразить состояние внутреннего возбуждения, радостной оживленности толпы, из чего и складывается особое впечатление, производимое картиной. В этом, по мнению профессора Ю.Яманэ, состоит принципиально новое качество ширм по сравнению с более ранними. Японский ученый датирует их приблизительно 1615 годом [См.: Yamane Yuzo. Momoyama Genre Painting, pp. 90-92.].

В целом ширмы "Виды Киото и его окрестностей" как особый раздел жанровой живописи - явление "ключевое"; именно тут с наибольшей очевидностью было продемонстрировано, как постепенно складывалось новое отношение к миру: первоначально человек воспринимал себя только в череде природных ритмов, а к концу периода Момояма его самосознание уже настолько изменилось, что повседневные сцены жизни становятся самостоятельным объектом изображения. Первая и самая главная особенность сюжетов жанровой живописи - это жизненная реальность. Само по себе обращение к реальности не было явлением необычным для японского искусства. Поэты и художники всегда пристально вглядывались в окружающий мир, главным образом в мир природы, передавая через него движения человеческой души. Наблюдательность, умение уловить тончайшие оттенки чувства характерны для японских поэтов всей эпохи средневековья. Однако буддийская идея иллюзорности бытия, быстротечности и эфемерности человеческой жизни окрашивала все это грустью, лишала полнокровности, поскольку видимый мир представал лишь отражением непостижимого Абсолюта. Обращение к реальности как самоценности было новшеством, не имевшим прецедентов в японском искусстве. Это открытие жанровой живописью эстетической ценности реального мира и было ее самым важным качеством.

Принимая жизнь как есть, радуясь яркости ее красок, многообразию даримых ею удовольствий и наслаждений, разбогатевший представитель городского сословия, впервые получивший возможность покупать за деньги свой досуг, хотел видеть себя и свою жизнь запечатленными художником безыскусно и просто, занимательно и реально. Жанровые сцены, исполненные в более крупном, чем на ширмах "Виды Киото и его окрестностей", масштабе и позволявшие воспроизводить сцены городского быта со всеми подробностями, начинали пользоваться все большим спросом.

Правда, необходимо отметить, что ширмы с такими сюжетами, как охота, конные состязания и т. п., возможно, уже в начале XVI века были в домах самураев [См.: Rosenfield J., Simada Sh. Tradition of Japanese Art. Cambridge (Mass.), 1970, p. 329.]. Ширма была одним из предметов, преподносимых в качестве подарка. Так, например, Ода Нобунага подарил иезуиту Алессандро Валиньяно ширму с изображением своего замка Адзути, позднее посланную в подарок папе Григорию XII [См.: Hirai Kiyoshi. Feudal Architecture of Japan, p. 36; Boxer C. R. The Christian Century of Japan, 1549-1650, p. 201]. А сохранившаяся в семье Уэсуги ширма с видами Киото кисти Кано Эйтоку была подарена тем же Нобунага своему вассалу Уэсуги Кэнсину в 1574 году в знак примирения.

Но постепенно главным заказчиком ширм с жанровыми сюжетами становились богатые горожане, видевшие в этом искусстве себя и свою жизнь, которая тем самым как бы получала общественное признание и значительность.

На первых этапах многообразие сюжетов жанровой живописи становится ее главной характеристикой, при этом личность художника никак не проявляется: он только фиксирует, стремясь к наибольшей полноте, никак не оценивает и не высказывает своего отношения к изображенному. Если в концептуальном пейзаже через индивидуальное видение художника раскрывались всеобщие закономерности мироздания, то в жанровой живописи это не имело принципиального значения. Зато гораздо важнее было другое. Пейзаж находился в сфере идей философских, не имел непосредственного отношения к повседневному человеческому существованию. Он был явлением общерегиональным. Жанровая живопись в своей конкретности связана с бытом, течением реальной жизни. Она по природе своей наглядна и отражает действительность своей страны и своего народа. В условиях Японии XVI-XVII веков именно эти качества оказались самыми существенными и актуальными, что и сделало жанровую живопись столь важным явлением японской художественной культуры. Потребность в описании типологических ситуаций и их героев была порождением эпохи, движущих сил ее исторической эволюции. Вопрос о том, что именно изображено, постепенно и для художника и для зрителя становится самым важным. "Документальность" (безусловно, относительная, основанная на возможностях самого художественного мышления художника и его изобразительного языка) становится особенностью самого искусства.

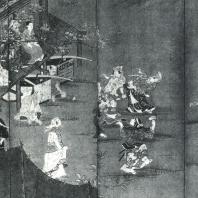

Подобное стремление к достоверности и конкретности было характерно и для городских повестей того времени. Написанная неизвестным автором около 1612 года повесть "Ураминоскэ" начиналась такими словами: "Когда случилась эта история? Она случилась в начале последнего летнего месяца девятого года Кэйтё..." [Цит. по кн.: Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 115.]. Сюжеты жанровой живописи иногда были конкретизированы до такой степени, что становились воспроизведением совершенно определенного, единственного события. Так, например, сохранилась ширма, изображающая праздник любования цветущими вишнями в Ёсино, устроенный Тоётоми Хидэёси в 27-й день второго лунного месяца 1594 года. Другая ширма передает аналогичную сцену у храма Дайгодзи в Киото. Парные ширмы художника Кано Найдзэна (1570-1616) воспроизводят праздник в храме Хококу в 1606 году, в день седьмой годовщины смерти Тоётоми Хидэёси, которому и посвящен сам храм. Правая ширма изображает театрализованные представления дэнгаку и саругаку, а левая - танцующих людей перед залом Великого Будды. В этой картине конкретно время, место, типы участвующих или наблюдающих людей, их костюмы. Столь же достоверно-описательны, хотя и не отмечены точной датой, изображения многочисленных сезонных и храмовых праздников, скачек в святилище Камо или состязаний лучников в храме Сандзюсангэндо, проводившихся в определенные дни года [Например, одна из пары шестистворчатых ширм из коллекции Нисимура (преф. Сига), с изображением скачек в святилище Камо; пара шестистворчатых ширм на этот сюжет из коллекции Кобаями в Киото; шестистворчатая ширма с изображением состязания лучников из собрания музея Ицуо в Осака.]. Все эти события были повседневными для каждого человека, что само подразумевало точность воспроизведения целого и деталей. Верность действительности становилась одним из критериев оценки произведений.

Наглядность и достоверность как бы сами по себе были доказательством подлинности изображенного события. Лучшим примером этого могут служить многочисленные ширмы с изображением битв и сражений. Так, на ширме, посвященной знаменитой битве при Сэкигахара 1600 года, с большой точностью воспроизведено расположение войск в определенный момент. Как "документальное" свидетельство воспринималась современниками и ширма, изображающая осаду замка Осака в 1615 году.

О направлении в эволюции изобразительного языка жанровой живописи, постепенном формировании его новых черт дают наиболее ясное представление произведения, исполненные в крупном масштабе. Можно сравнить две ширмы, хронологически разделенные полувековой дистанцией. Одна из них - "Любование кленами на горе Такао" Кано Хидэёри, исполненная около 1550-1555 годов, другая - "Развлечение под цветущими вишнями" Кано Наганобу, датируемая самым концом XVI века.

Подобно ширмам "Виды Киото и его окрестностей", картина Хидэёри сочетает в себе черты архаические и новые.

Существует авторитетное мнение, что это одна из пары ширм. Вторая, ныне утраченная, должна была передавать весенний пейзаж и соответственную сцену [См.: Yamane Yuzo. Momoyama Genre Painting, p. 49.]. Несмотря на то, что большое внимание тут уделяется времени года - пышным и ярким кленам и снежным вершинам далеких гор (зима как бы подразумевается, поскольку на ширмах, как отмечалось, обязательно изображаются все четыре времени года), - главное для художника не природная среда сама по себе, а событие реальной жизни, разворачивающееся перед зрителем: группы горожан, приехавших на пикник, который для них - развлечение, маленький праздник, и только. Лишенная символической приподнятости, картина становится прозаичнее, но и реальнее. Клише распространенных ассоциаций, так характерных для классической средневековой поэтики, имеются и тут. Но как бы заранее заданная этими ассоциациями возвышенность образов "гасится" будничностью и подчеркнутой обыденностью людей: в одной из групп женщина кормит грудью младенца, другие что-то обсуждают, мужчина стоя пьет из чашки и т. п. Любование природой становится одним из многих занятий и передается в картине не как акт приобщения к тайнам мироздания, но как повседневный эпизод. Акцентирование реальности времени (осень), места (гора Такао) в сочетании с прозаизмом героев создает совершенно новый образный строй произведения. Здесь можно говорить о своеобразном "наложении" двух различных концепций человека: он участник непрерывной "космической драмы" природы и самостоятельный объект изображения [См.: Grilli E. The Art of Japanese Screen. New York, Tokyo, 1970, p. 6.].

К началу XVII века число ширм на сюжет разнообразных развлечений быстро возрастает. Самым выдающимся произведением такого рода можно считать парные ширмы Кано Наганобу (1577-1654), сумевшего с большой убедительностью передать общее ощущение радостного возбуждения, веселого настроения, которым захвачены персонажи картины. На правой ширме была изображена богатая дама со своим окружением (в настоящее время о полной композиции можно судить только по старым фотографиям, так как в 1923 году две центральные панели ширмы сгорели), а на левой - танцоры и смотрящие на них с высокой веранды молодой человек и его приближенные. Возможно, что это изображение Ёдогими, жены Тоётоми Хидэёси, и их сына Хидэёри [См.: Grilli E. The Art of Japanese Screen. New York, Tokyo, 1970, pp. 6-28]. В таком случае здесь передан вполне конкретный момент, реальное событие жизни. Однако существенно не только это, но акцент на образе человека, оказывающемся в центре внимания живописи. Цветение вишен, весенняя природа отходят на второй план, выполняют роль фона, аккомпанемента деятельности человека. У Кано Наганобу такой интерес к образу человека реализуется не только через сюжет, но и с помощью чисто живописных средств - ритма, цвета, линии, - что и делает сцену такой убедительной и яркой. О работе большого мастера свидетельствует то, как он с помощью сложной асимметричной композиции на левой ширме связывает воедино всех действующих лиц - танцоров и зрителей: он располагает занавес, отделяющий место исполнения танцев, по диагонали, подчеркивая этим направление взглядов людей, сидящих на веранде. Попытка воспроизвести взаимоотношения персонажей, их эмоциональный контакт - новое качество жанровой живописи, важный шаг к утверждению человека как главного самоценного героя произведения. Остановленное кистью движение танца не кажется неестественным, оно органично благодаря объединяющему все ритму, который захватывает фигуры актеров и даже передается внешне спокойным зрителям. Как и у других представителей школы Кано, у Наганобу изысканное и гармоничное колористическое решение, задающее общий радостный тонус картине, сочетается с мастерским владением линией, которая дает возможность почувствовать динамику фигур, их сложную пространственную жизнь.

В самом сюжете "развлечение под цветущими вишнями" (как и в сюжете "любование кленами") содержится отголосок средневекового стремления человека к единению с природой. Но у Кано Наганобу существенно иные акценты: сопоставляются друг с другом цветение природы и "цветение" человеческой жизни как радости и удовольствия. В отличие от средневекового мироощущения теперь все чаще природе приравниваются сами желания человека как естественные, "природные" свойства его натуры. Правда, характер человека, его внутренняя жизнь по-прежнему остаются вне поля зрения художника или передаются, как и раньше, косвенно, но уже не через уподобление природе, а через действие и ситуацию. Лица же всех персонажей однотипны и неподвижны.

Ширма Хидэёри еще несет в своем образном строе и композиционном построении воспоминание о картинах "четырех сезонов" (сики-э), ширма Наганобу уже лишена этого, ее главный и безусловный герой - человек.

При отношении к жизни с точки зрения ее собственной ценности менялось и отношение ко всем ее реалиям, за которыми не видели теперь какой-либо отвлеченной символики и не искали вне их находившегося смысла. Они сами стали казаться достаточно важными и достойными запечатления в картине. Значительность предметной среды, этой "рукотворной природы", в которую теперь погружен человек, в жанровой живописи нарастает к началу XVII века. И если в естественной, живой природе для художника всегда был интересен каждый цветок и травинка, то такой же пристальный интерес проявляет он теперь к внешнему облику своих персонажей, их костюмам, предметам быта, играм, коробкам с едой на пикниках и пр. Более того, предметный мир становится постепенно средством характеристики героев, их общественного положения, рода занятий, конкретной ситуации, передаваемой в данной картине. На упоминавшейся ширме Кано Хидэёри можно рассмотреть не только лица людей, их одежду, но чашки, из которых они пьют, жаровню с углями, лаковый поднос, шкатулки [Сопоставление предметов, изображенных на картинах, с реальными сохранившимися лаковыми шкатулками и керамическими сосудами, чашками, бутылками для сакэ, веерами и костюмами убеждает в тяготении художника к большой точности воспроизведения предметной среды. Нуворишам периода Момояма было свойственно стремление демонстрировать свое богатство и процветание всеми возможными способами. Это нашло отражение в пышности декора лаков, яркости вышивки и росписи кимоно, точно так же как и в привлекавшей внимание экстравагантности причесок, в обычае курения трубок, воспринятом от европейцев и ставшем признаком соблюдающего моду человека.]. Позднее на ширмах с отдельно стоящими фигурами в крупном масштабе такие предметы, как то, игральные карты, трубки и кисеты с табаком, станут средством передачи места действия, стиля время препровождения персонажей.

По сравнению с художественной культурой прошлых эпох теперь существенно изменилось соотношение реальности и изображения не только в живописи, но и в литературе. "Внешние вещи - все иллюзия", - замечал писатель-философ XIV века Кэнко Хоси в своих "Записках от скуки". Городские повести конца XVI - начала XVII века заполнены подробным и тщательным описанием бытовых деталей, особенностей одежды героев, их прически, украшений и т. д. Иносказание, поэтическая метафора как главное средство выражения вытесняются фиксированной зрением описательностью, художественная правда приравнивается к достоверности.

В имевшее некогда религиозный смысл понятие повседневного "быстротекущего мира" оказались включенными явления совершенно различные, от мелких бытовых предметов как реалий повседневности до исторических и общественных событий - битв, больших празднеств и приемов. И все в этом мире, проходящем перед глазами, вызывало интерес, становилось сюжетом для произведений художников и писателей и находило заказчика или покупателя.

Ощущение праздничности жизни, появившееся в начале XVII века в городской среде, было антитезой внушавшемуся буддийским учением пониманию бренности, иллюзорности мира. Получивший в то время большое распространение термин "укиё" (живопись - укиё-э, повести - укиё-дзоси) имел гораздо более раннее происхождение и буддийские корни. Теперь он наполнился новым смыслом, и метаморфоза эта весьма показательна.

В "Повести об изменчивом мире" ("Укиё моногатари"), написанной Асай Рёи в 1661 году, поясняется разница между старым значением слова укиё и новым: "В прошлом слово укиё использовалось для обозначения бренной жизни, в которой все свершается вопреки надеждам человека; теперь же укиё приобрело значение "изменчивый" вместо "бренный" и само понятие укиё стало обозначать манящие извивы судьбы человека в ту счастливую пору, когда он живет мгновеньем, весело покачиваясь на волнах неведомого, точно тыква на воде" [Цит. по: Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 106-107, См. также: Narazaki Muneshige. Masterworks of Ukiyo-e. Early Painting. Tokyo - New York - San Francisko, 1976, p. 13.].

"Земная" жизнь с ее простыми радостями становилась все более ценной для горожанина рубежа XVI и XVII веков, а в ней наиболее привлекательными - разнообразные удовольствия. В самом существовании городского сословия развлечения были своего рода компенсацией отсутствующих возможностей и прав в других областях жизни, в первую очередь в социальной. "В обществе, где купечество официально считалось низшим из четырех сословий и не могло и помышлять о политической власти, пределом его мечтаний были радости "веселого квартала" [Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 140.]. Невозможность свободной социальной деятельности и до некоторой степени ущемление даже предпринимательской активности (особенно со второй четверти XVII века) оставляло единственный выбор - уйти в удовольствия и наслаждения, тратить на них свои капиталы [Д. Кин пишет о том, что и для выдающегося писателя XVII в. Ихара Сайкаку "раскрепощение личности" означало обретение человеком себя в эротическом плане, а отнюдь не в социальном (см.: Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 121).]. Постоянная "социальная неудовлетворенность" разбогатевших горожан влияла не только на их мироощущение, но и на их образ жизни. Увлечение театром было таким же погружением в мир "игры", несуществующего и привлекательного мира, как и чайная церемония с ее иллюзорным "временным равенством" и возможностью духовной сублимации независимо от общественного статуса человека.

Так и в жанровой живописи мы находим отражение сложности и неоднозначности японской культуры XVI века. Тяга к достоверности, точности и конкретности сюжетов и передачи жизненных наблюдений, безусловно, ее основное свойство. Но стремление зафиксировать момент праздника как выхода за пределы реальности, в условный "игровой мир", преобладание сюжетов из жизни "веселых кварталов" скрывают внутренние конфликты и социальные противоречия эпохи.

Годы между битвой при Сэкигахара, в 1600 году, и осадой замка Осака, последнего оплота сторонников семьи Тоётами, в 1615 году, по мнению профессора Яманэ, были зенитом развития жанровой живописи. Ее небывалому расцвету способствовали многие факторы. Стабилизация политического положения в стране, активные внешнеэкономические связи, приносившие большие прибыли, общение с европейцами и приток новых знаний - все это, как никогда, делало жизнь в городах кипучей и разнообразной, поднимало ее тонус. Строгая регламентация социальных отношений, начавшаяся с утверждением сёгуната Токугава, еще не имела места, и на недолгое время в общественном сознании утвердилась концепция жизни как развлечения и счастья как чувственного наслаждения. "Что за великие времена! Поистине великие! - говорил о своем времени писатель Миура Дзёсин. - Даже люди, подобные мне, воспринимают красоту и замечают чудеса в прекрасной нынешней жизни. Да придет царство Будды!" [Цит. по кн.: Yamane Yuzo. Momoyama Genre Painting. p. 64.].

В жанровой живописи, ориентированной на саму реальность, на вкусы и пристрастия своих основных потребителей - горожан, тема развлечений становится одной из самых главных. Стоит заметить, что, в отличие от европейской живописи XVII века, бытового жанра как такового в Японии, в сущности, не было. Поэзия тихого повседневного существования не воспевалась и не замечалась как достойная внимания художника (даже изображение различных профессиональных занятий развивалось, как указывалось, в русле канонических сюжетов, связанных с годовым природным циклом).

При установке общественного сознания на восприятие жизни как удовольствия не могли получить художественного осмысления и темные стороны современной жизни, хотя жизнь горожанина того времени отнюдь не была бесконечным празднеством. Достаточно вспомнить о том, что самурай мог убить на месте за малейшее проявление непочтительности не только своего вассала или слугу, но любого представителя более низкого сословия (а таковыми были крестьяне, ремесленники и торговцы, пусть даже и богатые). Португальские миссионеры писали о том, что обычным явлением были выставленные на мостах через реку Камо (в том числе и на мосту Сидзё, в центре квартала развлечений) отрубленные головы или распятые фигуры преступников. Обыденной повседневностью была продажа девочки из бедной семьи в публичный дом, причем часто это был единственный способ накопить деньги на приданое для замужества по возвращении ее домой через два-три года [Иезуит Ф.Карлетти отмечал в своих записках: "... часто случается, что отец, мать или братья девушки без всякого чувства стыда по отношению к ней и не колеблясь до замужества продают ее за жалкие гроши в проститутки под давлением нужды, которая очень жестоко ощущается по всей стране..." (цит. по кн.: Cooper М. They Came to Japan..., p. 64).]. Кроме основного налога рисом тяжелейшими повинностями облагались крестьяне и низшие слои городского населения во времена Хидэёси с его безудержным стремлением к возведению грандиозных замков и дворцов, когда на строительство их сгонялись сотни тысяч человек.

Дело не только в том, что все подобные явления и не могли в условиях средневекового общества оказаться в поле зрения художника и даже писателя (хотя, как указывают исследователи японской литературы, в городских повестях было много эпизодов мрачных и страшных, описывающих реальные события того времени). Стремление к бездумным развлечениям и самым простым удовольствиям нельзя объяснить поверхностным отношением к жизни. Это связано с более сложными, глубинными процессами, происходившими в японской культуре, в первую очередь - с ее общей секуляризацией и сменой многих этических норм и представлений.

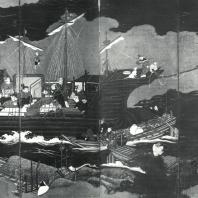

С начала XVII века в жанровой живописи на ширмах самыми распространенными сюжетами стали сцены в кварталах развлечений в Киото Рокудзё и Мисудзимати (а чуть позже - Симабара), с их публичными домами, а также Сидзёгавара - пойме реки, где размещались десятки балаганов и помостов для самых разнообразных зрелищ. "Жонглеров, фокусников всех мастей, дрессированных обезьянок и собачек, не говоря уже о более примитивных аттракционах, можно было досыта насмотреться в балаганах, располагавшихся в русле пересыхавшей на большую часть года реки Камо. Столь необычное место - русло реки было выбрано, скорее всего, из-за ровной поверхности, но основное достоинство русла, находившегося несколько месяцев под водой, заключалось в том, что этот участок земли фактически никому не принадлежал. Кроме того, некоторые исследователи считают, что большая часть театрализованных представлений была тесно связана с участием "эта", касты париев, а поскольку заходить в обычные городские строения им было запрещено, высохшее русло как нельзя лучше подходило для их балаганов, ибо никакие запреты на него не распространялись" [Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 160.]. Сохранилось несколько ширм, целиком расписанных сценами из жизни кварталов развлечений. Тут изображены самые различные моменты представлений только что зарождавшихся театров Дзёрури и Кабуки с точной передачей костюмов, движений танца и т. п., но самое главное - многочисленные группы зрителей всех сословий, в основном простолюдинов, охваченных восторженным любопытством, оживленно жестикулирующих, развлекающихся игрой в карты и то или занятых чаепитием, наконец, бранящихся и дерущихся. Яркие, нарядные одежды, модные прически и необычные аксессуары, привезенные европейцами (четки и кресты, португальские широкие штаны, шляпы и пр.), - все это передает праздничную атмосферу, мир вольной жизни и раскованного поведения.

Уже в ширмах "Виды Киото и его окрестностей" из коллекции Национального музея большое внимание уделено было как раз изображению кварталов развлечений, причем очень откровенному, лишенному лиризма, но полному ощущения счастья и здоровья. Художник как будто игнорирует все условности и понятия о приличиях, что, видимо, было свойственно нравам Киото в самом начале XVII столетия.

До настоящего времени сохранилось два произведения, целиком посвященных кварталам развлечении (на сюжет "Сидзё-гавара"). Это парные двустворчатые ширмы из коллекции библиотеки Сэйкадо в Токио и двустворчатая ширма из коллекции Домото в Киото. Обе выполнены неизвестными городскими художниками.

Если сравнивать ширмы "Виды Киото и его окрестностей" с точки зрения типологии приемов изображения с ширмами, воспроизводящими сцены с кварталах развлечений, то становится более ясным само направление эволюции жанровой живописи. Помимо "укрупнения плана", когда один из эпизодов вырастает до масштаба всей картины, здесь видны и другие важнейшие новшества. Распадается и исчезает умозрительная схема города, передающая одновременно все сезоны года и потому условно сочетающая разновременные эпизоды. В ширмах "Сидзё-гавара" уже нет стремления художника связать интересующий его сюжет с какими-либо, вне его находящимися идеями. Тут главным и единственно достойным запечатления становится визуально воспринимаемая жизнь, увиденная художником как сумма событий, имеющих равное значение и потому передаваемых с одинаковым вниманием и точностью.

Ширмы "Сидзё-гавара" тоже состоят из ряда отдельных эпизодов, не связанных единым сюжетом, как нет здесь и единой точки зрения, но зато нет и иерархии пространства - оно все воспринимается как однородное, тесно заполненное людьми, театральными помостами, временными изгородями балаганов и т. п. Многообразие жизни в кварталах развлечений передается прежде всего через полноту описаний, путем количественного увеличения разнообразных сцен. Все сцены кажутся очень приближенными к зрителю, он как будто вплотную рассматривает их, почти как в бинокль, - эффект, достигаемый в живописи приемом обратной перспективы [См. : Раушенбах Б. В. Перспективные построения в живописи. М., 1980, с. 209.].

Если в ширмах "Виды Киото и его окрестностей" даже сцены повседневной жизни и быта имели помимо непосредственного значения еще и непрямой, символический смысл, вызывали определенные ассоциации общего характера и соотносили жизнь человека с вечностью природы, то в ширмах типа "Сидзё-гавара" воплощена совершенно иная пространственно-временная концепция. Зафиксированный в картине момент "здесь-и-сейчас" оказывается главной ценностью. Единое по смыслу, однородное пространство ширмы заполнено равнозначными группами, где нет главного и второстепенного, что можно считать отражением идеи равенства для всех в этом особом мире развлечений, как бы искусственно отторгнутом от реальных общественных отношений. Свойственное ширмам с видами Киото циклическое время "разомкнуто" и превращено в эмпирическое, событийное, а художественное описание сосредоточено на отдельном факте, который получает тем самым самостоятельную ценность. Вот выступает наряженный в португальский костюм дрессировщик; несколько красоток рассматривают через решетку роскошных павлинов; на возвышении выступает труппа Онна-Кабуки, и танцовщицы движутся по кругу, в центре которого сидит на высоком, "иноземном" стуле музыкантша с сямисэном, только начинавшим входить в моду. Рядом с помостом расположились в свободных позах зрители, они пьют сакэ, закусывают, беседуют. Художник фиксирует все с одинаковой беспристрастностью, стараясь запечатлеть в особенности приметы времени - модные костюмы и прически, танцы и т. п. Человек, рассматривающий сцену за сценой, изображенные на картине, ощущает себя как бы участником их, одним из толпы горожан, погрузившихся в удовольствия, даримые им жизнью. И жизнь уже кажется связанной не с природными ритмами (в картине нет не только примет сезона, но вообще каких-либо намеков на изображение природы - неба, деревьев, цветов), а с самой динамикой событий, их сменяющейся чередой.

Можно сказать, что ширмы "Сидзё-гавара" воссоздают то самоощущение человека, которое определяется понятием "жить мгновением", "плыть по течению". Однако это чувство бездумности существования имело и свою оборотную сторону, о которой тоже можно говорить, сравнивая два типа ширм - "Виды Киото и его окрестностей" и "Сидзё-гавара". Причастность природным ритмам и природному циклическому времени определяла "место" человека в мире. Природное время имело качество непрерывности, а время событийное оказывалось "отрезком" без начала и конца, было чревато внутренним драматизмом, неразрешимой конфликтностью. Безудержное веселье в кварталах развлечений как средство ухода от реальных сложностей и противоречий жизни должно было смениться разочарованием и пессимизмом, которые постепенно проникают в жанровую живопись, изменяя ее общий тонус, ее сюжеты и изобразительный язык.

Процветавшие кварталы развлечений были как бы "городом в городе", со своими собственными законами, не имевшими силы за их пределами ["Как это ни парадоксально, расцвет "веселых кварталов" в крупнейших городах Японии явился следствием провозглашения конфуцианства государственной идеологией. Стремясь к созданию стабильного, незыблемого общества, конфуцианцы предписывали жесткий порядок, который определялся системой поведения, основанной на принципах вассальной верности и сыновней почтительности. Семья рассматривалась при этом как ячейка государства, и уважение к главе семьи было столь же обязательно, как и преданность сюзерену. Хозяин дома был обязан содержать свою семью, но какое-либо проявление любви к жене и детям считалось неподобающим. Жена должна была безоговорочно подчиняться воле мужа, ей запрещали показывать свою ревность и редко позволяли говорить... Конфуцианцы считали любовь неуместным и даже разрушительным элементом в семейных отношениях, но негласно признавали за мужчинами право развлекаться на стороне. Правительство, по существу, намеренно создавало "заведения дурной славы", поглощавшие избыток энергии своевольных воинов. Посещение "веселых кварталов" не считалось зазорным, скорее, мужчина, не желавший их посещать и предпочитавший скромные удовольствия в кругу семьи, считался излишне добродетельным, даже скрягой, и, уж конечно, человеком, лишенным вкуса" (Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 110).]. Самые богатые куртизанки и боготворимые толпой прославленные актеры находились на низшей ступени социальной иерархии, вне сословных делений. С ними обращались почти как с кастой париев [См.: Гундзи М. Японский театр Кабуки. М., 1969, с. 88.]. С одной стороны, мир развлечений строился по всем принципам феодального иерархического общества: обитательницы публичных домов делились на разряды и ранги, как и актеры Кабуки, занимавшие более высокое или более низкое положение в зависимости от амплуа и принадлежности к той или иной актерской династии. С другой стороны, весь этот мир, будучи отторгнутым от официальной социальной градации, оказывался вне общественных норм и законов. "Название кабуки является производным от глагола кабуку, означающего "наклоняться вперед", а в более широком смысле кабуки можно истолковать как "непохожий", "запутанный", "отклоняющийся от нормы". Эпоха расцвета духа кабуки приходится на последнее тридцатилетие XVI века, и выдающимся ее представителем был не кто иной, как сам Тоётоми Хидэёси. Ведь Хидэёси не только сумел подняться из самых низов до поста военного правителя Японии, что было головокружительной карьерой даже в период бесконечных междоусобных войн и мятежей, но и отбросил, придя к власти, многочисленные традиционные условности и ограничения" [Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 159.]. Правда, следует добавить, что огромное число новых ограничений было введено тем же Хидэёси, а все его нововведения отнюдь не сказались на социальных принципах государственного устройства Японии. Но в данном случае важно подчеркнуть существование в общественной структуре неких "отклонений" от официальных общепринятых норм, что имело огромное значение в социальной и культурной жизни Японии того сравнительно недолгого периода в полтора десятилетия, закончившегося окончательным утверждением сёгуната Токугава, когда, напротив, всякое отступление от официальных установленных норм начинает рассматриваться уже как преступление.

Мир "веселых кварталов" был настолько важен в жизни всего города, что не случайно именно ему посвящена была большая часть литературных произведений того времени, и главными героями повестей и романов были куртизанки. Понятие укиё приобретало все более эротический смысл (первые гравюры укиё-э были просто порнографического характера) [Кин Д. Японская литература XVII-XIX столетий, с. 112]. Вполне понятно, почему и в живописи изображение куртизанок становится одним из постоянных сюжетов наряду с театральными представлениями.

Мир "веселых домов" и мир театральный в тот период были тесно связаны друг с другом, вернее, они были едины. Основательницей знаменитого театра Кабуки была Окуни, жрица синтоистского храма в Идзумо. Такие жрицы обязаны были исполнять священные пляски, считавшиеся "очистительными", а также собирать пожертвования на храм, нередко пускаясь для этого в длительные путешествия по всей стране [См.: Конрад Н. И. Избр. труды. Литература и театр, с. 377]. В 1603 году Окуни появилась в Киото и стала выступать с пляской "молитва Будде" (нэмбуцу-одори). Постепенно к ней присоединялись другие исполнители и возникло нечто вроде бродячей труппы, прославившейся вскоре своими танцами в необычных костюмах, из-за которых и танец получил название кабуки-одори. "Не уложенные по японским канонам волосы подвязаны повязкой хатимаки, к парчовой одежде прикреплены неуклюже висящие длинный и короткий мечи, с пояса свисает украшение, на груди заморский крест. Таков был необычный мужской наряд, в котором Окуни исполняла свои танцы..." [Гундзи М. Японский театр Кабуки, с. 46].

Из импровизированного танца с переодеванием постепенно создавался спектакль, включавший на первом этапе несколько сценок с незамысловатыми сюжетами, часто заимствованными из фарсовых интермедий театра Но. Ранний Кабуки периода его зарождения и формирования значительно отличался от его канонизированной формы, сохранившейся до нашего времени. В первую очередь это касается многоактных пьес, составивших позднее основу его репертуара.

Почти все сюжеты Кабуки начального периода были связаны с жизнью "веселых кварталов", что определялось и составом зрителей, сплошь представленных горожанами всех уровней достатка, с их собственным жизненным опытом, вызывавшим наиболее приятные ассоциации. Связи театра и зрителя во многом были обоюдными. Подобно тому как ритуальность, лежавшая в основе театра но, оказывала влияние на стиль общения и поведения обитателей феодальных замков, антураж придворных церемоний, так же и многие особенности театра Кабуки воздействовали на мир горожан. Порожденный новой городской культурой театр Кабуки сразу же стал вторгаться в жизнь города не только самим фактом своего существования, но влиять на вкусы и привязанности зрителей, на формирование их идеалов.

Театральные представления незамедлительно должны были появиться и появились как сюжет жанровой живописи. На ширмах "Сидзё-гавара" изображение театра Кабуки было одной из многочисленных сцен, но вскоре выступление труппы Окуни было запечатлено городским художником как самостоятельное событие (ширма из коллекции Ямамото, префектура Хёго). Помимо того, что сюжет представляет интерес с многих точек зрения, ширму ату можно рассматривать как шаг в дальнейшем развитии языка жанровой живописи, ее композиционных приемов. Изображение танцующей на высоком помосте Окуни, на которую устремлены взгляды всех зрителей, расположенных вокруг помоста, потребовало единства точки зрения и композиции, построенной так, чтобы центром ее была фигура танцовщицы. Здесь можно видеть развитие тех приемов, которые уже были у Кано Наганобу в его упоминавшейся ширме "Развлечение под цветущими вишнями": сам сюжет потребовал определенного построения всей сцены, изображения зрителей то в фас, то в профиль, то со спины. Ширма Окуни Кабуки и близкие ей по типу сцены на свитке "Онна Кабуки" (музей Токугава в Нагоя) можно назвать одним из высших достижений жанровой живописи с точки зрения полноты характеристики действующих лиц, разнообразия и живости трактовки эпизодов. Глубокое пространство ширмы "Окуни Кабуки" ощущается как реальное место действия, естественная среда, в которой живут персонажи. Круговая композиция создает ситуацию взаимоотношений людей, что было преодолением "равнозначности", свойственной героям ширм "Сидзё-гавара". В истории жанровой живописи это был шаг к более глубокому пониманию образа человека и его более разносторонней характеристике, что, однако, не получило развития, как и тенденции, заложенные в произведении Кано Наганобу "Развлечение под цветущими вишнями".

Сосредоточенность внимания на одном персонаже как центральном (что само по себе уже было разделением всех действующих лиц картины на главных и второстепенных) имело важные последствия для развития жанровой живописи: второстепенные герои - зрители как бы уходят из поля зрения художника, а танцовщица становится сама по себе сюжетом картины. Многофигурная сцена из городской жизни преобразуется в нечто совсем другое - это уже изображение женской фигуры на абстрактном золотом фоне как самостоятельный мотив живописи.

Влияние раннего Кабуки на жанровую живопись не ограничилось лишь сюжетной стороной. Пластика танцевальных поз, все чаще воспроизводившихся в живописи, начинает влиять на ее собственный язык в сторону увеличения роли силуэта, выразительного жеста как средства характеристики персонажа, а передача костюма с помощью плоскостного цветового пятна становится важнейшим компонентом ритмической структуры произведения. Так, например, в ширме "Танцующие женщины" (коллекция города Киото) интерес к танцевальной позе и жесту, а также к красивому костюму начисто вытесняет всякую описательность и повествование.

Ранний Кабуки, с его эротикой и чувственностью, оказал воздействие и на сложение нового типажа в жанровой живописи. Свойственный Окуни и ее труппе оттенок вульгарности манер и вызывающей экстравагантности нарядов стал на некоторое время модным эталоном для художников, изображавших женщин из кварталов развлечений. Наиболее известный пример - "Юна" ("Банщицы") из музея в Атами. На свитке передана группа вышедших на прогулку девушек-служанок из общественных бань, в обязанности которых входили не только массаж и обслуживание посетителей, но и развлечение гостей после бани. Они изображены с нарочито вульгарными лицами и вызывающими позами, в кричаще ярких одеждах. Это как бы антитеза тому стереотипу красавицы, который стал распространяться во второй трети XVII столетия и постоянно воспроизводился многочисленными городскими художниками матиэси.