Дзэнская концепция "озарения" - важнейший момент не только собственно дзэнской теории познания. Она предполагает особый тип восприятия, в том числе восприятия произведения искусства. И соответственно структура художественного образа в дзэнском искусстве (сам тип пластического языка, композиция и т. д.) рассчитана именно на такой тип восприятия. Не постепенное продвижение от незнания к знанию, иначе говоря, последовательное, линейное восприятие, а мгновенное постижение сути, всей полноты смысла. Это возможно только в том случае, когда изначально мир представляется целостностью, а не множественностью, сам же человек - органичной частью этой целостности, не выделенной из нее и потому не противостоящей ей как субъект объекту.

Парадоксальность в структуре дзэнского мышления подчас подразумевала негативное отношение ко всему общепринятому. "Когда вам зададут какой-нибудь вопрос, ответьте на него отрицательно, если в нем содержится какое-нибудь утверждение, и наоборот, утвердительно, если в нем содержится отрицание..." - эти слова принадлежат шестому дзэнскому патриарху, жившему в Китае в VII веке и изложившему основы дзэнской доктрины [См.: Абаев И. В. Некоторые структурные особенности чаньского текста .. с. 109.]. В соответствии с такой установкой сознания ценным могло стать самое низменное и презираемое, что вело к кощунственным с точки зрения ортодоксального буддизма утверждениям (например, Будда - кусок засохшего дерьма; нирвана - столб для привязи ослов и т. п.); прекрасным, напротив, могло оказаться то, что по прежним меркам вообще находилось за гранью эстетического. В Японии конца XV-XVI веков это был весь круг предметов обихода беднейших слоев населения - крестьянства, городских ремесленников, мелких торговцев. Убогая, крытая соломой хижина, утварь из глины, дерева, бамбука противостояли критериям красоты, воплощенным в архитектуре дворца, роскоши его обстановки.

Именно такое перемещение высокого и низкого в иерархии эстетических ценностей и было осуществлено мастерами чая и воплощено в ритуале тя-но-ю. Утверждая новые критерии красоты, чайный культ вместе с тем пользовался уже сложившейся системой видов и жанров искусства, лишь выбирая для себя нужное и подходящее. В чайной церемонии все это соединялось в новое единство и получало новые функции.

Мурата Сюко переосмыслил с точки зрения дзэнского мировосприятия и дзэнских эстетических представлений уже имевшиеся формы чайного ритуала - монастырские чаепития при медитациях и придворные чайные соревнования. Придав чайным соревнованиям при дворе Асикага Ёсимаса дзэнский смысл отъединения от мира суеты для погружения в тишину и внутреннего очищения, Сюко впервые стал создавать ту форму ритуала, которая получила свое полное выражение у его последователей в XVI веке.

В эпоху смут и непрекращавшихся гражданских войн чайные церемонии при дворе Ёсимаса, с их утонченной роскошью, были бегством от суровой действительности и "игрой" в опрощение. Рядом с Серебряным павильоном в так называемом Тогудо имелась небольшая комната (менее трех квадратных метров), которую Сюко использовал для чайных церемоний, ставших более интимными и немноголюдными. Стены комнаты были затянуты светло-желтой бумагой, под свитком каллиграфии располагалась полка с расставленной для любования чайной утварью. В полу комнаты был устроен очаг. Это была первая специально оборудованная для чайной церемонии комната, ставшая прототипом для всех последующих.

Сюко впервые сам готовил чай для гостей, а также использовал наряду с китайской утварью изделия японского производства, наиболее тонко и тщательно выполненные. Такой эстетический компромисс был не случаен и имел свои причины, связанные с глубинными процессами, происходившими в недрах постепенно менявшейся структуры японского общества, что привело впоследствии к формированию уже чисто национальных идеалов красоты.

Сравнивая два периода японской культуры, определяемых как Китаяма (время правления сёгуна Асикага Ёсимицу - конец XIV и начало XV века) и Хигасияма (период правления Асикага Ёсимаса - вторая половина XV века), профессор Т. Хаясия видит основу их существенного различия в том, что в культуре Хигасияма впервые активно участвовали представители городской торговой элиты, не имевшие никакого воздействия на культуру Китаяма [См.: Hayashiya Tatsusaburo. Kyoto in the Muromachi Age. - In: Japan in the Muromachi Age. Ed. J. W. Hall and Toyoda Takeshi. Berkeley, Los Angeles, London, 1977, p. 25.]. Богатые горожане поддерживали тесные контакты с политическими лидерами страны, оказывая им постоянную финансовую поддержку и получая за это право на заморскую торговлю с Китаем. Основной статьей импорта из Китая наряду с медными монетами и текстилем были картины и свитки каллиграфии, фарфор и керамика. Проходя через руки торговцев как вещи ценные и престижные, они стали в их глазах получать значение также и культурной ценности. Однако соприкасаясь постоянно с произведениями искусства как товаром, дававшим им огромные прибыли, горожане не могли не привносить в их восприятие сознание их полезности, практической выгоды. Так постепенно возникал симбиоз понятий "красивое" и "полезное", что впоследствии, приняв совершенно иную форму, оказало существенное воздействие на всю эстетическую программу чайного культа.

Осознание полезного как красивого означало включение вещи в сферу эмоционального восприятия, а через это - в более широкую духовную сферу. Реальный смысл вещи, ее практическая функция преобразовывалась в идеальное значение или даже получала множество значений. Сопоставление, а затем и совмещение понятий "красота" и "польза", возникшее в среде формировавшегося и впервые приобщавшегося к сфере культуры городского сословия, имело чрезвычайно важные идеологические последствия, приведшие постепенно к десакрализации прекрасного, его обмирщению, что особенно ясно проявилось в чайной церемонии, на дальнейшую эволюцию которой повлияли импульсы, исходившие из среды горожан.

Эта эволюция связана с именем Такэно Дзёо, или Сёо (1502-1555), сына богатого дубильщика из города Сакаи, процветавшего портового и коммерческого центра неподалеку от Осака. В 1525 году Дзёо приехал в Киото учиться стихосложению и одновременно стал брать уроки чайной церемонии у Сюко. Более знакомый с жизнью городского сословия, воспринявший органичнее, чем Сюко, его миропредставления, Дзёо и в чайном культе тяготел к тем идеям, которые выражали наиболее демократические стороны дзэнской доктрины: равно открытый всем путь к "просветлению" через соприкосновение с прекрасным, простоту и непритязательность обстановки и утвари и т. п. Сюко, будучи при дворе сёгуна, мог эти идеи больше декларировать, чем воплощать, а Дзёо попытался найти им конкретные формы выражения. В процедуру, разработанную Сюко, Дзёо внес элементы так называемых чайных собраний, широко распространенных среди горожан. Это тоже был тип социального общения, но, в отличие от придворного ритуала, на более бытовом и прагматическом уровне и с иными задачами. Дружеская беседа за чашкой чая была одновременно и деловой встречей, причем с представителями высших сословий. Усвоение манер и правил "хорошего тона" для подобных встреч стало зародышем этикета чайной церемонии.

Но наиболее важной идеей, закрепленной в чайной церемонии Дзёо, была идея равенства. Постоянные деловые контакты самурайской верхушки с городской торговой элитой выражались не только в стремлении последней подражать образу жизни, манерам и вкусам высшего сословия, в том числе коллекционированию произведений искусства и дорогой чайной утвари. Это было зарождение самосознания нового сословия, все более крепнущего экономически, но полностью лишенного политических прав и стремившегося себя утвердить сначала хотя бы на уровне культурно-бытовом.

Этап формализации чайной церемонии как законченного самостоятельного ритуала, имеющего собственную эстетическую программу, связан с именем высоко почитаемого в Японии мастера чая Сэн-но Рикю (1521-1591), в жизни и деятельности которого отразилась вся сложность и неповторимость культурной ситуации Японии XVI века.

Рикю был внуком Сэнъами, одного из советников (добосю) при дворе Асикага Ёсимаса, и сыном богатого торговца Сакаи. В 1540 году он стал учеником вернувшегося в Сакаи Дзёо. Он довел до высшего совершенства не только идеи своего непосредственного учителя, но и идеи Сюко, соединив их также с некоторыми чертами рафинированного стиля придворных чайных соревнований.

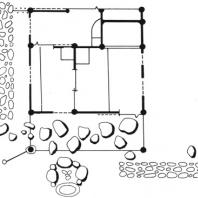

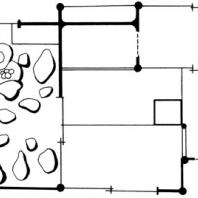

Возведение мастером Дзёо чайного дома (тясицу) было важным актом утверждения ритуала как самостоятельного действа, вело к установлению правил поведения и организации среды. Поскольку чайные дома стали строить и в дзэнских монастырях и в городах, вблизи от основного жилого дома, как правило, окруженного хотя бы небольшим садом, то постепенно возникла идея специального чайного сада (тянива), устройство которого подчинялось правилам ритуала. Рикю принадлежали основные принципы создания такого сада. Он разработал конструкцию дома, начиная от ориентации по странам света и связанного с этим освещения и кончая мельчайшими особенностями организации внутреннего Пространства.

Хотя роль Рикю в становлении принципов чайной церемонии была главенствующей, с изменением общественной ситуации в стране в последнее десятилетие XVI века и особенно в начале XVII века появились иные модификации ритуала. Возвышенные идеи и суровая серьезность, одушевлявшие творческую деятельность Рикю, стали противоречить общей тенденции японской культуры. Не случайно и сам Сэн-но Рикю и его знаменитый ученик Фурута Орибэ (1544-1615) вынуждены были совершить ритуальное самоубийство (сэппуку).

Уже у Орибэ произошло некоторое смещение акцентов в общем настрое и антураже чайной церемонии. Он первый сознательно ввел концепцию игры в мир чайного культа [См.: Hayashiya Tatsusaburo, Nakamura Masao, Hayashiya Seizo. Japanese Arts and the Tea Ceremony. New York, Tokyo, 1974, p. 59.]. Оттенок развлечения (когда-то свойственный придворным чайным соревнованиям) сделал церемонию более доступной для простых людей, главным образом горожан, с их неприхотливыми запросами и тягой к наслаждениям жизнью, а не к глубокомыслию. Но от своего великого учителя Орибэ взял программно творческое отношение к традиции и еще больше подчеркнул роль мастера чая как художника, как человека, наделенного большой творческой силой и воображением. Ему принадлежит значительное число керамических изделий, настолько персонально определенных и не имевших аналогий, что стало нарицательным само понятие "стиль орибэ": для них характерны прямоугольные формы с подчеркнуто асимметричным декором или контрастной по цвету росписью глазурями.

После Сэн-но Рикю в чайном культе утверждается категория личного художественного вкуса (так называемая суки), а сама эволюция ритуала разделяется на два направления, одно из которых было продолжением его стиля (у его сыновей и внуков, основавших школы Урасэнкэ и Омотэсэнкэ), а второе, получившее наименование "стиля даймё", превратилось в изысканное и подчеркнуто рафинированное времяпрепровождение для элиты общества. Основателем этого направления считается знаменитый мастер чая и художник садов Кобори Энею (1579-1647).

Для того чтобы понять и оценить как творческий акт, равный созданию живописного произведения или сада, то, что было сделано мастерами чая конца XV и XVI веков, необходимо более точно представить себе саму процедуру чайной церемонии.

Этикет этот, так же как и вся среда, создавался постепенно. Каждый мастер чая в соответствии со своими собственными представлениями, а также составом приглашенных и конкретными особенностями момента, вплоть до погоды, выступал в роли импровизатора, создающего всякий раз иное, неповторимое действо, используя основные сложившиеся клише. Невозможность абсолютного повтора создавала привлекательность и смысл каждой чайной церемонии, которую с большой долей условности можно уподобить театральному спектаклю, вновь и вновь рождающемуся каждый вечер на сцене, хотя в основе его лежит одна и та же пьеса.

Разработка этикета чайного действа, происходившая одновременно со становлением его духовных основ и организацией среды, была "японизацией" пришедшего с континента обычая, адаптацией его в конкретных культурных и бытовых условиях.

Первые его начатки были уже в церемониях, которые проводились придворными советниками (добосю), расставлявшими в определенном порядке утварь и готовившими чай для хозяина и его гостей. Сюко, который стал первый сам готовить чай для приглашенных и выступать в роли хозяина, стремился прежде всего придать всем действиям духовный смысл и призывал к концентрации внимания на каждом движении и жесте, подобно тому, как учителя Дзэн заставляли концентрировать внимание на внутреннем состоянии, мысленно отодвигаясь от окружающего мира и погружаясь в состояние медитации, когда сознание как бы выключается, но активизируется сфера подсознательного [Хотя дзэнское учение прокламировало негативное отношение к каноническим текстам и ритуалам, в действительности еще основатели секты Эйсай и Догэн разработали устав практической жизни дзэнской общины, регулирующий до мельчайших деталей все вплоть до приема пищи, омовений, покроя одежды и т. п. (см.: Collcutt М. Five Mountains., The Rinzai Zen Monastic Institution in Medieval Japan. Cambridge (Mass.) and London, 1981, pp. 147-148). При этом они не просто объясняли, как все делается и для чего, но связывали это с дзэнскими доктринами, выделяя как самое главное необходимость сосредоточенности на всех самых элементарных функциях. Таким образом повседневная жизнь членов общины состояла не только из многочасовых сеансов созерцания, но и из труда, а каждое действие становилось ритуалом, в котором точно так же постигались основы учения, как и при слушании проповедей или в моменты самоуглубления при созерцании. Ритуализация как метод превращения повседневного в сакральное, низменного в высокое и послужила моделью для деятельности мастеров чая.]. Разработанный его последователями, Дзёо и Сэн-но Рикю, весь ритуал строился на основе определенной системы правил как для хозяина, так и для гостей, поведение которых не должно было выходить за рамки этих правил, иначе распалось бы все действо, его тщательно продуманное единство [Ср. идею "игры" как "порядка" в книге: Huizinga J. Homo Ludens. Haarlem, 1938, p. 10.]. Правила варьировались в зависимости от того времени суток, в которое проводилась церемония (вечером, в полдень, на рассвете и т. п.), и особенно от времени года, так как подчеркивание признаков определенного сезона и связанных с ними чувств было традиционно для всей японской художественной культуры.

Хозяин - мастер чая приглашал на церемонию одного или нескольких гостей (но не более пяти), назначая определенное время. Гости собирались приблизительно за полчаса до начала и ждали на специальной скамье для ожидания. Церемония начиналась с входа гостей через ворота в чайный сад, молчаливого следования через него, омовения рук и полоскания рта у сосуда с водой (в зимнее время года хозяин готовил для этого теплую воду, а в темное время суток выносил светильник). Затем гости один за другим входили в чайный дом, оставляя обувь на плоском камне у входа, и последний гость с легким стуком задвигал дверь, давая знак хозяину, что все уже пришли. В это время появлялся хозяин, который с порога подсобной комнаты (мидзуя) поклоном приветствовал гостей.

Разведение огня в очаге могло происходить при гостях или до их прибытия. Гости рассаживались на татами лицом к хозяину. Главный гость - на самом почетном месте, у ниши, где висит картина или стоит ваза с цветком и курильница с благовониями. Хозяин начинал постепенно, в строгой очередности вносить утварь. Сначала - большой керамический, закрытый лаковой крышкой сосуд с чистой водой. Затем - чашку, веничек и ложку, потом - чайницу и в конце - сосуд для использованной воды и бамбуковый ковш. Существует определенный порядок выноса всех предметов из чайной комнаты в подсобную после окончания церемонии [См.: Castile R. The Way of Tea. New York, Tokyo, 1971, pp. 274-278.]. Важнейшим моментом церемонии было приготовление утвари - ее очищение, безусловно, символическое, с помощью фукуса - сложенного куска шелковой ткани. Когда вода в железном котелке, подвешенном над очагом, закипала, хозяин деревянным ковшом на длинной ручке зачерпывал воду и согревал ею чашку и специальный бамбуковый веничек для взбивания растертого в порошок зеленого чая. Затем чашка тщательно вытиралась льняной салфеткой. Длинной бамбуковой ложечкой хозяин доставал из чайницы чайный порошок и, залив его водой, взбивал веничком в пену. Это был самый ответственный момент, так как качество чая зависело от соотношения количества воды и чая, от быстроты движения веничка и длительности сбивания, не говоря уже о температуре (в жаркое время года, например, перед самым приготовлением чая в котелок с кипящей водой добавляют один ковш холодной воды).

И сам выбор и порядок размещения вещей на циновке перед хозяином зависят от того, какой именно из двух основных типов церемонии имеет место - так называемый кой-тя (густой чай) или усу-тя (жидкий чай). Иногда они образуют две фазы одной церемонии, с перерывом и выходом гостей в сад для отдыха.

Густой чай готовится в большой керамической чашке, и каждый из присутствующих отпивает из нее, обтирает край чашки и передает следующему гостю. Жидкий чай готовится в чашке чуть меньшего размера персонально для каждого гостя, после чего чашка моется, вытирается и процедура повторяется. В приготовлении жидкого чая различается семнадцать различных фаз [См.: Castile R. The Way of Tea. New York, Tokyo, 1971, p. 277.]. После того как чай выпит, гость внимательно рассматривает чашку, стоящую у него на левой ладони. Он поворачивает ее пальцами правой руки (тоже в установленном порядке) и наслаждается не только ее формой, цветом, но и ее фактурой, красотой ее внутренней поверхности, а затем, переворачивая, - ее дном. Чашка не должна быть слишком тонкой, чтобы не обжигать рук, но не должна быть и тяжелой, чтобы не утомлять гостя. Толщина стенок чашки варьируется в зависимости от теплого или холодного времени года. С этим связывается и ее форма - более открытая или закрытая, глубокая или мелкая.

В церемонии кой-тя употребляется керамическая чайница (тя-ирэ) в виде маленькой бутылочки с крышкой из слоновой кости. В нее насыпается порошок зеленого чая (он должен быть полностью использован при одной церемонии). Для усутя обязательно берут лаковую чайницу (нацумэ), и порошок чая в ней может остаться после церемонии. Тя-ирэ ставят на лаковый поднос, а нацумэ - непосредственно на циновку.

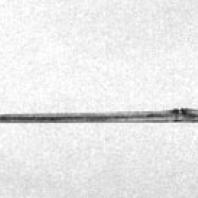

Бамбуковая ложечка для вынимания порошка из чайницы - предмет особой гордости каждого мастера чая. Именно о ней начинается разговор после окончания чаепития. Отполированная руками от многолетнего употребления, простая и непритязательная, такая ложка наиболее полно воплощала "дух чая", особо ценимый налет старины, патины, лежащей на вещи хрупкой и внешне недолговечной. Такой же налет старины ценился и в керамических вещах и в железном котелке, где кипела вода. Подчеркнуто свежими и новыми были лишь льняная салфетка и бамбуковый ковш. Новым мог быть и бамбуковый веничек для сбивания чая.

Неторопливые, спокойные, размеренные движения мастера чая не только, подобно танцу, представляли специальный интерес для гостей, но они создавали и общую атмосферу покоя, внутренней сосредоточенности, отрешенности от всего иного, не относящегося к действу. Когда чаепитие кончалось и хозяин закрывал крышкой сосуд с холодной водой, наступало время любования утварью - бамбуковой ложкой для чая, чайницей, чашкой. После этого мог возникнуть разговор о достоинствах утвари и ее выборе хозяином для данного случая. Но беседа была не обязательна. Более важным считался внутренний контакт участников, "молчаливая беседа" и проникновение в сокровенную суть предметов, интуитивное постижение их красоты. Да и весь внешний рисунок действия считался второстепенным в церемонии. За ним скрывался сложный подтекст, всякий раз иной в зависимости от конкретных условий. Он-то и был главной пружиной ритуала, его уяснению все было подчинено, и все элементы церемонии становились средством его формирования и выявления для участников.

Таким образом, все действо состояло из последовательной цепи "игровых" ситуаций, приобретавших в силу их подчеркнутой значительности дополнительный символический смысл.

Каждый участник выполнял целый ряд канонизированных действий, но конечной целью церемонии, как бы зашифрованной в них, было сбрасывание оков повседневного житейского сознания, освобождение его от суетности реального бытия, своеобразная "фильтрация", очищение для восприятия и переживания красоты. Условность ритуальной ситуации состояла в том, что человек в чайной церемонии был как бы лишен своих разнообразных свойств и качеств, их неповторимых индивидуальных сочетаний. Они временно "отторгались", оставались по ту сторону ворот чайного сада, а специально подчеркнутым оказывалось одно качество - восприимчивость к прекрасному, готовность к его эмоциональному и интуитивному постижению. Все участники по-своему переживали красоту, хотя каноническое построение действа было ориентировано не столько на разные реакции людей, сколько на идентичность самой способности постижения красоты, сублимации духовности через эстетическую эмоцию. Но возможность этого возникала лишь в силу самой построенности ритуала, его организации по законам особой условности - законам художественного произведения. Коллективный творческий акт мастеров чая конца XV - начала XVI века и состоял в осознании этих законов и создании на их основе из отдельных компонентов завершенной целостности.

Ранняя форма чайного дома идейно и стилистически восходила к жилой архитектуре как по конструкции, так и по способу организации пространства. Но при этом тясицу не предназначался для жилья и его внутреннее пространство в процессе церемонии функционировало как сакрализованное, предполагавшее действия, имевшие символическое значение и отличавшиеся от обыденных. Идея дома-храма была не нова для Японии - она восходит еще к древним синтоистским концепциям. Но чайный дом, скорее, может быть охарактеризован в свойственных Дзэн-буддизму негативных определениях: "не-дом", "не-храм". Он и по виду должен был напоминать приют отшельника или рыбачий домик, построенный из самых простых и обычных материалов - дерева, бамбука, соломы, глины. Первые чайные дома строились на территории дзэнских монастырей, были окружены садом, скрыты от глаз за изгородью, что способствовало ощущению их уединенности. В начале XVI века, с широким распространением чайного культа, чайные дома стали строить непосредственно в городах, уже тогда достаточно тесно и плотно застроенных. Даже богатые горожане могли отвести под чайный дом очень маленький участок земли, что усиливало тенденцию к упрощению и компактности его конструкции. Так сложился наиболее распространенный в течение всего столетия тип тясицу "стиля сёан" (тростниковой хижины), постепенно все более отличавшийся во многих своих деталях от основного типа жилого дома того времени. Таким образом, возникшие в силу конкретных исторических условий очень жесткие ограничения и минимальные средства, оказавшиеся в распоряжении мастеров чая, способствовали созданию совершенно особой среды для чайной церемонии.

В тясицу ранней формы, как и в жилом доме, была веранда, где гости собирались перед началом ритуала и где они отдыхали в перерыве. Тенденция к большей компактности сооружения привела к отказу от веранды, что вызвало в свою очередь существенные изменения и в интерьере и особенно в устройстве сада, где появилась скамья для ожидания, а перед входом в дом - специальная подвесная полка, где оставляли мечи (прежде их клали у входа на веранде).

Уже во времена Такэно Дзёо стали делать более низкий вход в чайную комнату, а Сэн-но Рикю устроил квадратный проем около 60 см в высоту и ширину. Масштабно уменьшение входа было связано с общим уменьшением тясицу (Рикю строил тясицу размером менее четырех квадратных метров), но был в этом и свой символический смысл равенства всех в чайной церемонии: любой человек независимо от сословной принадлежности, ранга и чина должен был нагнуться, чтобы перешагнуть порог чайной комнаты, или, как тогда говорили, "оставить меч за порогом".

В своей конструкции чайный дом исходил из традиционной для Японии каркасной строительной системы, как традиционен он был и по главному строительному материалу - дереву. В особых сейсмических условиях, при жарком и влажном климате с древности постепенно складывалась наиболее рациональная строительная система: на основе легкого и упругого деревянного каркаса, со стенами, не имевшими функций опоры, высоко поднятым над землей уровнем пола и покатой кровлей с широким свесом. Эта основная схема варьировалась и видоизменялась в течение веков в зависимости от функциональных особенностей культовой и жилой архитектуры, социального и духовного развития общества. Эта схема видна и в конструкции дворца X века, и буддийского храма XIV века, и жилого дома XVII века, о чем можно судить по некоторым сохранившимся памятникам, реконструкциям и изображениям на картинах. Конструкция чайного дома, появившегося в конце XV и начале XVI века, не стала исключением. В интерьере тясицу сохранялось два основных элемента, характерных для жилых покоев военного сословия: ниша (токонома) и покрытый соломенными циновками (татами) пол как основная "жизненная поверхность". Стандартные размеры циновок (приблизительно 190 Х 95 см) позволяли с их помощью не только определять размеры помещения, но и все пропорциональные отношения в интерьере. Размер чайного дома Дзёо был четыре с половиной татами, наиболее распространенный в течение всего XVI столетия. Единственный из сохранившихся до нашего времени приписываемых Рикю тясицу - Тай-ан в монастыре Мёки-ан в Киото - имеет размер всего два татами. В квадратном углублении пола (величиной в половину татами) помещался очаг, употреблявшийся для церемоний в зимнее время.

Высота потолка в чайной комнате равнялась приблизительно длине татами, но была различна в разных частях комнаты: самый низкий потолок был над местом, где сидел хозяин. Выполненный из натуральных неокрашенных материалов, как, впрочем, и все другие элементы тясицу, потолок мог варьироваться в разных частях - от простых досок до узорчатых плетеных панелей из бамбука и тростника. На потолок обращали особенное внимание в тех тясицу, где в крыше или верхней части стены были устроены окна, как, например, в Дзёан.

В самых первых чайных домах окон вообще не было, и свет проникал лишь через вход для гостей. Со времен Рикю устройству окон, их размещению, форме и величине придавалось большое значение. Обычно небольшого размера, они расположены нерегулярно и на разном уровне от пола, используясь мастерами чая для точной "дозировки" естественного освещения и его направленности на нужную зону интерьера. Поскольку интерьер был рассчитан на полуфигуру сидящего на циновке человека, то наиболее важной была освещенность пространства над полом. Окна, расположенные на уровне пола, имеются в чайном павильоне Тэйгёку-кэн в Дайтокудзи и в целом ряде других. Окна не имели рам и закрывались маленькими раздвижными створками, оклеенными бумагой. С наружной стороны для уменьшения света, проникавшего внутрь, они снабжались отодвигающейся бамбуковой решеткой. Расположение и уровень окон были рассчитаны так, чтобы освещать в первую очередь место перед хозяином, где расставлялась чайная утварь, а также очаг и токонома. В некоторых чайных домах имелись окна в крыше, дававшие верхний свет и употреблявшиеся обычно при церемониях, проводимых ночью или на рассвете. И татами и окна чайного дома в зависимости от расположения обозначаются специальными терминами [См.: Castile R. The Way of Tea. New York, Tokyo, 1971, pp. 175-176.].

Стены большинства чайных домов, сохранившихся до нашего времени от XVI-XVII веков, а также реконструированных по старым чертежам, - глинобитные с разнообразной текстурой, возникающей от добавления в глину травы, соломы, мелкого гравия. Поверхность стены с ее естественной окраской чаще всего сохраняется и снаружи и внутри, хотя в некоторых тясицу нижняя часть стен в интерьере оклеивается бумагой (в Дзёан - это страницы старых календарей), а наружная штукатурится и белится. Глиняные стены как бы обрамляются угловыми стойками и балками конструкции, нередко исполненными из специально отобранных бревен с красивой текстурой. Помимо оконных проемов тясицу имеет два входа - один для гостей (нидзири-гути) и другой для хозяина. Рядом с более высоким входом, для хозяина, имеется подсобная комната - мидзуя, где на полках расставлена вся чайная утварь.

Во многих чайных домах (Хассо-ан, Тэйгёку-кэн и других) та часть помещения, откуда появляется хозяин, отделяется от основного узкой, не доходящей до полу стенкой, расположенной между одной из стоек, поддерживающих кровлю, и специальной центральной стойкой (нака-басира), происхождение которой восходит к древнейшим сакральным сооружениям.

Нака-басира отнюдь не определяет геометрического центра комнаты и практически не имеет функций опоры. Ее роль по преимуществу символическая и эстетическая. Чаще всего она исполнена из естественного, иногда даже чуть искривленного и покрытого корой ствола дерева. В интерьере чайной комнаты с четкой линейностью всех очертаний нака-басира воспринималась как свободный пластический объем, подобно скульптуре, организующий вокруг себя пространство. Нака-басира вызывала необходимые в эстетике чайной церемонии ассоциации с безыскусной простотой природы, лишенной симметрии и геометрической правильности форм, подчеркивала идею единства дома и природы, отсутствие противостояния созданного человеком сооружения и нерукотворного мира. По мысли мастеров чая, нака-басира была также олицетворением идеи "несовершенного" как выражения подлинной красоты [Лаоцзы принадлежат слова: "Великое совершенство похоже на несовершенное". Цит. по: Древнекитайская философия, т. 1, с. 128.].

В интерьере чайного дома было два центра. Один - на вертикальной поверхности, токонома, а второй - на горизонтальной, это очаг в полу.

Токонома, как правило, располагалась прямо против входа для гостей и была для них первым и важнейшим впечатлением, так как расположенные в ней цветок в вазе или свиток становились своего рада ключевым знаком церемонии, определяли предлагаемое хозяином "поле идей" и ассоциаций.

Подробности устройства чайного дома, так же как все детали сада и чайной утвари, необходимо представлять себе не только для уяснения отдельных этапов ритуала, но в данном случае для понимания того важнейшего для японской культуры процесса постепенного сопоставления совершенно определенного архитектурного пространства, конструкции отдельных деталей с религиозно-философскими концепциями, которые таким образом конкретизировались, "прорастали" в сферу непосредственного жизненного опыта человека и сами видоизменялись, превращаясь в концепции эстетические.

Так, например, малый размер чайного дома первые мастера чая связывали с буддийской идеей относительности пространства для человека, стремящегося к преодолению ограниченности собственного "я", к внутренней свободе и раскованности. Пространство тясицу осознавалось не просто как помещение для ритуала, а само было выражением духовности: чайная комната - место, где человек освобождается от постоянного порабощения материальными вещами, повседневными желаниями, может обратиться к простоте и истине.

Сопоставление отвлеченных и трудно постижимых нетренированным сознанием философских идей с конкретностью предметного повседневного мира и составляло суть творчества мастеров чая, отражавшего процессы, происходившие в японской культуре того времени. Поэтому и сам чайный культ может быть интерпретирован на уровне дзэнских концепций и перехода религиозного в эстетическое, но также и на уровне социально-бытовом, как сложение новых форм общественного поведения и общения.

Таким образом, уже у первых мастеров чая обряд в целом и все его элементы получали неоднозначное, метафорическое значение. Мир обыденных предметов и простых материалов наполнялся новой духовностью и в этом своем качестве открывался очень широким слоям общества, приобретая черты национальных идеалов.

Еще Мурата Сюко сформулировал так называемые четыре принципа чайной церемонии: гармония, почтение, чистота, тишина. Их воплощением должна была стать и вся церемония в целом - ее смысл, дух и пафос, - а также каждый ее компонент, вплоть до мельчайших деталей. Каждый из четырех принципов Сюко мог быть истолкован и в отвлеченно-философском смысле и в конкретно-практическом.

Первый принцип подразумевал гармонию Неба и Земли, упорядоченность мироздания, а также естественную гармонию человека с природой. Обретение человеком естественности, освобождение от условности сознания и бытия, наслаждение красотой природы вплоть до слияния с ней - все это внутренние, скрытые цели "пути чая", получавшие внешнее выражение в гармонии и простоте чайной комнаты, непринужденной, естественной красоте всех материалов - деревянных деталей конструкции, глинобитных стен, железного котелка, бамбукового веничка. Гармония подразумевает также отсутствие искусственности и скованности в движениях мастера чая, общую атмосферу непринужденности. Она включает в себя и сложную сбалансированность в композиции живописного свитка, росписи чашки, когда внешняя асимметрия и видимая случайность оборачиваются внутренней уравновешенностью и ритмической упорядоченностью.

Почтение связывалось не только с конфуцианской идеей взаимоотношений высшего и низшего, старшего и младшего. Чайная церемония во времена Дзёо и Рикю, утверждая равноправие всех участников, подразумевала их глубокое уважение друг к другу независимо от сословной принадлежности, что само по себе было невиданным актом в условиях феодальной общественной иерархии. В чайном культе чувство почтения должно было испытываться по отношению к миру природы, олицетворяемому единственным цветком в вазе, пейзажным свитком в токонома, немногими растениями и камнями сада, наконец, общим духом "нерукотворной" природности, свойственным тясицу и всем предметам, употребляемым в ритуале, без разделения на важное и неважное. Понятие почтения, уважения включало оттенок милосердия, сострадания, а также идею ограниченности человека - физической и духовной, интеллектуальной и моральной, - результатом чего является его постоянная потребность соприкосновения с бесконечностью.

Принцип чистоты, столь важный в буддизме и главенствующий в национальной японской религии синто, в чайной церемонии получал смысл очищения от мирской грязи и суеты, внутреннего очищения через соприкосновение с прекрасным, ведущим к постижению истины. Предельная чистота, обязательно свойственная саду, дому и каждому предмету утвари, специально подчеркивалась ритуальным очищением - протиранием чашки, чайницы, ложки, а также ритуальным омовением рук и ополаскиванием рта гостями перед входом в чайную комнату.

Не менее важным был и четвертый принцип, выдвинутый Сюко, - принцип тишины, покоя. Он исходил из буддийской концепции, определяемой на санскрите термином вивикта-дхарма (просветленное одиночество). В дзэнском искусстве это такие качества, которые не вызывают аффектации, возбуждения, не мешают внутреннему успокоению и сосредоточенности. Вся атмосфера чайной комнаты, с ее затененностью, приглушенностью цветовых сочетаний, неторопливостью и мягкой плавностью движений, располагала к погруженности в себя, "прислушиванию" к себе и к природе, что было необходимым условием "безмолвной беседы" участников церемонии, их внутреннего контакта без слов.

Первые два принципа - гармония и почтение - имели главным образом социально-этический смысл, третий, чистота, - физический и психологический, а самый главный, четвертый, тишина, - спиритуальный и метафизический [См.: Suzuki D. Т. Zen and Japanese Culture. Princeton, 1971, p. 283, 304.]. Восходящий к буддийским представлениям о нирване как блаженном покое, в чайном культе он связывается с эстетическими категориями ваби и саби, по смыслу близкими друг другу, но имеющими и важные отличия.

Как и другие категории японской средневековой эстетики, они с трудом поддаются переводу, даже описательному. Смысл их лучше всего может быть выражен метафорически-образно - в стихах, в живописи, в вещах, а также в качествах среды как целого.

Воплощением понятия ваби считается короткое стихотворение Сэн-но Рикю:

Смотрю вокруг - ни листьев, ни цветов.

На берегу морском - одинокая хижина

В отсветах осеннего вечера

Может быть, еще более убедительно звучит стихотворение знаменитого поэта XVII века Басё:

На голой ветке

Ворон сидит одиноко.

Осенний вечер".

(Перевод В. Марковой).

"Саби создает атмосферу одиночества, но это не одиночество человека, потерявшего любимое существо. Это одиночество дождя, падающего ночью на дерево с широкими листьями, или одиночество цикады, стрекочущей на голых белесых камнях... В безличной атмосфере одиночества - суть саби. Саби близко понятию ваби у Рикю и отличается от ваби тем, что олицетворяет скорее отстранение, чем приобщение к простым человеческим чувствам" [Ueda Makoto. Literary and Art Theories in Japan. Cleveland 1967, p. 153. Подробнее о категории саби в эстетике Басё см.: Бреславец Т. И. Поэзия Мацуо Басё. М., 1981, с. 35-45.].

Сочетание понятий ваби и саби означает красоту неяркую, обыденную и одновременно возвышенную, раскрывающуюся не сразу, но в намеке и детали. Это также красота незаметная, красота бедности, безыскусной простоты, живущая в мире тишины и молчания. В чайном культе понятия ваби и саби стали олицетворением совершенно определенной стилистики, выражением определенных приемов и художественных средств как целостной системы.

Стиль чайной церемонии, в котором подчеркивается в первую очередь простота и непритязательность, изысканность "несовершенного", определяется как "стиль ваби". По преданию наиболее полно "стиль ваби" в тя-но-ю воплощал Сэн-но Рикю и его последователи.

В соответствии с четырьмя принципами Сюко и общими дзэнскими концепциями Рикю продумал до мельчайших деталей конструкцию чайного дома, устройство интерьера и выбор утвари. Он определил "режиссуру" всего действа в пространстве сада и дома и во времени его ритмического протекания с убыстрениями, замедлениями и паузами: театрализованная условность всякого движения и действия получала в его интерпретации "вторичную" смысловую нагрузку, дополнительное глубинное значение. Это было именно так, хотя со свойственной дзэнскому мышлению парадоксальностью Рикю и его последователи утверждали необходимость спонтанно-естественного поведения, простоты и непринужденности всех действий. Дзэнская идея недеяния как отсутствия преднамеренных усилий или стремления к чему-либо воплощается в словах Рикю, произнесенных им в ответ на вопрос о том, в чем же смысл чайной церемонии: "Просто согреть воду, приготовить чай и пить его".

Но при этом в самой конкретности ритуала все этапы тя-но-ю и все детали обстановки получили у Сэн-но Рикю точное осознание их функции и смысла. Целостность церемонии основывалась на канонической зафиксированности основного порядка действий, а также на единстве художественных принципов построения сада, дома, композиции картины, декора керамической чашки. Гармония и покой общего впечатления сочетались со скрытым "зарядом" внутри каждого компонента ритуала, что способствовало активизации эмоциональной сферы участвовавших в нем людей.

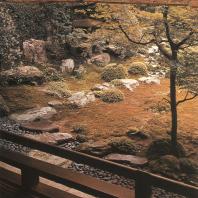

Мастера чая самое пристальное внимание уделяли организации пространства вокруг чайного дома, в результате чего появился специальный чайный сад (тянива), получивший распространение с конца XVI века.

Если основой для появления специфической формы чайного дома был предшествующий архитектурный опыт, воплотившийся в буддийском и синтоистском храме, то форма чайного сада развивалась на основе уже имевшего длительную традицию садового искусства.

Прежде чем сложился тип собственно чайного сада, в Японии уже в течение многих веков искусство садов развивалось как самостоятельная ветвь творчества. Разработанные адептами Дзэн каноны построения храмового сада послужили основой для организации природного окружения чайного дома. Мастера чая использовали те же средства выразительности, лишь приспособив их к новым условиям и к новым задачам.

Строившиеся, как правило, на небольшом участке земли между основными зданиями монастыря (а позднее - в условиях тесной городской застройки), чайные дома имели сначала лишь узкий подход в виде дорожки (родзи), что в точном переводе значит "земля, увлажненная росой". Впоследствии этим термином стали обозначать и более обширный сад с целым рядом специфических деталей. К концу XVI века чайный сад получил более развернутую форму: он стал делиться невысокой изгородью с воротами на две части - внешнюю и внутреннюю.

Проход через сад был первой ступенью отрешения от мира повседневности, переключения сознания для полноты эстетического переживания. По замыслу мастеров чая, сад становился границей двух миров с разными законами, правилами, нормами. Он физически и психологически готовил человека к восприятию искусства и, более широко, - красоты. Именно сад был первым актом "спектакля" тя-но-ю, вступления в сферу иных, чем в реальности, ценностей.

Процесс ценностной переориентации, который в известной степени был целью всей церемонии, начинался уже с первых шагов по саду, омовения рук из каменного сосуда с водой. И именно потому, что сад был очень мал, а проход по нему так недолог, каждая, самая незначительная деталь была тщательно продумана и отделана. За это короткое время сад давал разнообразные впечатления, и не случайные и хаотичные, а заранее предусмотренные. В совокупности они должны были способствовать тому состоянию покоя и умиротворенности, сосредоточенной отрешенности, которое требовалось для участия в ритуале. Таким образом, вход в сад был вступлением в "игровое пространство", условность которого была изначально задана и противостояла "безусловности" реального, оставленного по ту сторону ворот. Проход через сад уже был началом "игры", особого театрализованного, условного поведения.

Следующим после прохода через сад важным моментом ритуала было созерцание токонома. Внутренняя эмоциональная напряженность усиливалась из-за целой гаммы новых ощущений: малого замкнутого пространства со спокойной чистотой линий, мягкой полутьмой и выделенностью расположением и светом токонома, композиция в которой как бы приоткрывала в первый раз гостям внутренний подтекст ритуала, предлагаемый хозяином, давала толчок нужной цепи ассоциаций.

Чайная комната была лишена визуальных связей с внешним миром, и картина в нише, цветок в вазе становились "отзвуком" природы, скрытой от глаз. В результате это имело более сильный эмоциональный эффект, чем непосредственное сопоставление одного с другим. Существует известный рассказ о том, как военный диктатор Тоётоми Хидэёси прослышал о необыкновенно красивых вьюнках, выросших в саду Сэн-но Рикю, и хотел ими полюбоваться. Войдя в сад, он сурово нахмурился, увидев, что все цветы оборваны. Зато внутри чайного дома, в нише, стояла старинная бронзовая ваза с одним единственным, самым лучшим цветком, как бы воплощавшим с наибольшей полнотой неповторимую красоту вьюнка.

Композиция в токонома для гостей, только что вошедших в чайную комнату, олицетворяла мир природы в таком его наиболее лаконичном и концентрированном выражении, как букет или свиток живописи.

Тябана - цветы для чайной церемонии, условно говоря, букет - выбирался в соответствии с общими правилами ритуала, но его особое назначение состояло в подчеркивании сезона, намеке на особенности данной неповторимой ситуации. Сэн-но Рикю считают автором главного правила тябана: "Ставьте цветы так, как вы их нашли в поле", то есть главная задача в расстановке цветов для чайной церемонии состояла в наибольшей естественности, без стремления выразить нечто помимо их собственной красоты, что было характерно для икэбана - специального искусства аранжировки цветов [См.: Ueda Makoto. Literary and Art Theories in Japan, p. 73.]. В тябана не употребляют цветы с сильным запахом, который мешал бы наслаждаться ароматом курильницы. Предпочтение оказывается полевым и лесным цветам, более соответствующим идеалам чайного культа, чем пышные садовые растения. Чаще всего в вазу ставится один цветок или даже полураспустившийся бутон. Большое внимание обращается на соответствие вазы выбранному цветку, их пропорциональной, фактурной, цветовой гармонии.

Сюжет выбранного для токонома свитка живописи зависел от общего замысла церемонии, был связан с сезоном и временем суток. Действовали при этом и определенные клише образов-ассоциаций. Картина с зимней сценой была приятна в летний зной, холодным зимним вечером свиток с изображением цветов дикой сливы был предвестником скорой весны.

Образцы живописи, которые были созвучны идеалам тя-но-ю, появились за несколько веков до оформления церемонии, и мастера чая имели возможность выбора из богатого наследия художников Китая и Японии. Это чаще всего были картины, исполненные тушью, которая в своей абстрагированности от цвета реальных предметов способна была передать не только внешний облик, но и самую суть вещей. В этой живописи важен был не столько сюжет, сколько сам изобразительный метод и связанная с ним техника исполнения [См.: Rawson Ph. The Methods of Zen Painting. - "The British Journal of Aesthetics", 1967, okt., vol. 7, N4, p. 316.].

Поэтика недоговоренности и намека в дзэнской живописи активизировала восприятие, как бы втягивая зрителя в процесс "досочинения" отсутствующего, завершения незавершенного. Асимметрично расположенное, сдвинутое в одну сторону изображение было визуально сбалансировано незаполненным фоном, который и становился сферой приложения эмоциональной активности зрителя и его интуиции. Лаконизм средств ценился как выражение предельной сжатости в художественной организации живописной плоскости, когда одно пятно уже заставляет воспринимать белый лист бумаги или шелка как беспредельное пространство мира.

Этот общий принцип можно условно охарактеризовать как "воздействие отсутствия", когда важно не только то, что непосредственно воспринимается, но и то, чего нет визуально, но что ощущается и воздействует не менее сильно.

Характерные признаки дзэнской живописи, ее композиционные особенности не только соответствуют общим принципам чайного культа - они в свою очередь помогают уяснению этих принципов, так как именно в живописи с наибольшей полнотой и очевидной наглядностью воплощается дзэнское отношение к творческому акту и его результату.

Дзэнская живопись, как и каллиграфия, отнюдь не всегда скорописна по манере и экспрессивна по эмоциональному строю. Шедевры знаменитых китайских художников My Ци и Лян Кая, вдохновлявшие японских мастеров, в этом смысле очень разнообразны. Но, может быть, Сэн-но Рикю. Ваза для цветов на чайной церемонии. Бамбук. 1590 через стилистику "летящего" штриха и как бы случайно упавшего пятна туши в каллиграфической и живописной скорописи проще понять задачи дзэнской картины, ее неповторимые особенности.

Среди сохранившихся произведений великого Сэссю (1420-1506) есть пейзаж в "стиле хабоку" (дословно - ломаная тушь), позволяющий понять само направление внутренних усилий художника и близость этих усилий тому, что делали мастера чая. Задача дзэнской живописи, как, впрочем, в широком смысле - всего средневекового искусства, состояла в том, чтобы найти формы передачи того, что находится за пределами чувственного восприятия, - невидимого мира духа, соприкосновение с которым ощущалось как соприкосновение с Истиной, Абсолютом, а в Дзэн-буддизме - как "озарение".

По концепции Дзэн, это соприкосновение - краткий миг, который преображает всю внутреннюю сущность человека, его отношение к миру и самоощущение, но может вовсе не повлиять на внешнее течение его жизни, его повседневную активность. Таким образом, краткий миг "озарения" остается как бы вплавленным в "массив" вечности бытия, его непрекращающегося круговращения, постоянства его изменчивости. Казалось бы, невыполнимая задача совмещения мига и вечности в живописном произведении, в сущности, и была главной для дзэнского художника, как и для мастера чая.

"Пейзаж" (1495) Сэссю идейно сопричастен "вечности" как по своему мотиву (беспредельный мир природы-космоса, неизменный в своих основных законах и воплощающий эти законы), так и в каноничности этого мотива и метода его воплощения (Сэссю ничего не "изобретает", но идет за многими поколениями предшественников - китайских и японских художников). Однако при этом в картине зафиксировано неповторимое мгновение экстатического переживания сюжетного мотива художником, вылившееся в столь же неповторимое сочетание штрихов и пятен туши на белом поле листа бумаги, передающее не столько материальные формы - горы, деревья, прижавшиеся к скале хижины на берегу потока, - сколько образ бури и бушующего ливня, красота которых внезапно раскрылась взору в неуловимых, меняющихся и ускользающих очертаниях предметов. Это впечатление возникло не в результате постепенного внимательного разглядывания, но мгновенно и сразу, порожденное быстрым взглядом, столь острым, что он проник в самую суть вещей, их подлинный, скрытый, а не только явленный смысл.

В открывающейся глазу, зафиксированной в почерке живописца и стилистике его письма быстроте, "мгновенности" запечатления предметных форм можно видеть как бы "отпечаток" душевного порыва, когда картина будто сама рождается, непроизвольно возникает и раскрывает в зримых образах внутреннее состояние данного краткого мгновения, готового в следующий миг уже измениться, уйти, исчезнуть [Ср. концепцию интуитивного знания в Дзэн-буддизме и связанного с ней спонтанного "произрастания" изнутри наружу, а не созидания (см.: Watts A. The Way of Zen. New York, 1968)].

Изменение интенсивности тушевого мазка, сопоставление с белым фоном густо-черного или почти неуловимо-серого, запечатленность самого темпа их наложения - то "брошенных" острых косых ударов кисти, то ее легкого и мягкого касания к поверхности бумаги - образует сложную двойственность временной концепции пейзажа, точно так же как и концепции пространственной (создания нескольких планов и беспредельного ухода в глубину).

Теоретически Дзэн-буддизм отказывался от канонической церковной обрядности и иконографической зафиксированности объекта поклонения. Вне мифологичность дзэнского учения, требование внутренней работы, а не веры для достижения сатори означало обращение к обыденному и повседневному, которое в любой миг может стать самым высоким и сакральным - все зависит от отношения к нему человека, от его точки зрения. Истина, "природа Будды" могла открыться человеку не через соприкосновение с культовым изображением, а через созерцание птицы на ветке, побегов бамбука, горной цепи в тумане. Тождество обыденного и сакрального предполагало необходимость жизнеподобия воспроизводимых живописью форм, их узнавания на уровне повседневного опыта, что открывало возможность их постижения и на более высоком уровне духовной сущности. В дзэнской живописи постепенно сложился свой круг сюжетов, куда входили кроме пейзажей, изображений животных, птиц, растений бодхисаттва Каннон, дзэнские патриархи, мудрые чудаки Кандзан и Дзиттоку. Но принципиальное отношение к изобразительному мотиву было одинаково в силу основных постулатов учения, призывавшего постичь за видимой множественностью форм мира его единую сущность и его целостность. Самое главное, что здесь не было столь же прямой связи между формой и смыслом, как между формой и предметом изображения [См.: Rawson Ph. The Methods of Zen Painting, p. 337].

Столь часто отмечаемая близость дзэнской живописи и каллиграфии определяется не только единством средств и основных приемов письма, но в первую очередь - тождеством отношения к знаку-иероглифу и знаку - живописному штриху. Дзэнская живопись как бы "вспоминает" древние, сущностные связи с иероглифической письменностью, ее идеографической природой. Иероглиф, заключающий в себе абстрактное понятие и одновременно несущий в своих формах элементы изобразительности, стал моделью дзэнского отношения к живописи и ее восприятию, стремлением к такому единству понятия и образа, постижение которого было бы единовременным, мгновенным (слияния сознательного и интуитивного в отличие от постепенного движения от незнания к знанию). Это сопоставлялось с сатори, уподоблялось ему.

Как иероглиф может обладать эстетическими качествами независимо от его значения (когда в штрихе кисти передается движение как таковое), так и живописное изображение может нести в себе лишь намек на смысловое понятие, быть почти только лишь пятном, штрихом, в котором угадываются очертания конкретных предметов. В таком штрихе-пятне воссоздается нечто лишь приоткрывшееся художнику, мгновенно мелькнувшее и исчезнувшее, но способное вызвать "отзвук", "эхо" в душе другого человека. Дзэнская живопись принципиально отрицает идею завершенности произведения, что противоречило бы как представлению о бесконечной и постоянной изменчивости мира, так и представлению о подвижности восприятия, возникновению у зрителя всякий раз иного значения в зависимости от конкретного момента, эмоционального настроения и в целом - его жизненного и духовного опыта. Так пытался дзэнский мастер передать невидимое и не поддающееся изображению. Сходные задачи, как уже отмечалось, ставил себе и мастер чая, старавшийся в ритуале, через все органы чувств и интуицию внушить своим гостям нечто трудно уловимое, но чрезвычайно важное, составлявшее, по его мнению, самую суть бытия мира и человека.

Из сохранившихся от XVI - XVII веков многочисленных дневниковых записей о чайных церемониях с точным указанием места и времени их проведения, составе приглашенных и особенностях утвари можно судить о том, что всякий раз требовалась серьезная внутренняя работа в подготовке и проведении действа, чтобы и хозяин и гости почувствовали в себе его результат. Как уже отмечалось, в церемонии не было ничего не важного, второстепенного. Неудивительно поэтому, что каждый предмет утвари тщательно отбирался главным образом с точки зрения соответствия общему тонусу ритуала и гармонии целого. Хотя уже с конца XV века основные правила тя-но-ю были определены, происходило достаточно активное обновление процедуры, каждый мастер привносил в нее все новые и новые элементы. Как и весь ритуал, эстетические свойства которого формировались постепенно из внеэстетических, утварь также первоначально имела совершенно иной, практический смысл. Из огромного количества утилитарных вещей мастера чая, выбирая лишь необходимые им, составили новый ансамбль, с новыми задачами, где все было переосознано в своих функциях и эстетических свойствах.

На самом раннем этапе сложения тя-но-ю употреблялась главным образом китайская утварь-драгоценная керамика эпохи Сун: подражавшие цвету нефрита голубовато-зеленые чаши и вазы печей Лунцюань, чашки с молочно-белой и густо-коричневой глазурью, получившие в Японии название тэммоку.

У Такэно Дзёо и его современников широкое применение нашли изделия корейских мастеров и близкие им японские. Наряду с изысканными чашами и вазами с инкрустированным узором из цветных глин мастера чая стали употреблять и более простую керамическую утварь, изготовлявшуюся для бытовых нужд. В ее безыскусности впервые было замечено особое очарование.

Но только с Сэн-но Рикю началось осознание ценности эстетического суждения и собственного вкуса каждого мастера чая. Они были первыми в истории Японии художниками-керамистами, которые, в отличие от ремесленников, стали сами делать чашки для своих церемоний или непосредственно руководить гончарами. Мастера чая также вырезали бамбуковые ложечки, а Рикю сделал и бамбуковую вазу. При его участии начал изготовлять чашки знаменитый керамист Тёдзиро - основатель династии мастеров керамики раку.

Широкое распространение чайных церемоний в XVI веке стимулировало развитие многих видов декоративного искусства и ремесел. Производимая испокон веков керамическая и лаковая утварь, железные котелки и разнообразные изделия из бамбука теперь стали предметом собирательства, спрос на них повысился во много раз.

Расширение сферы культуры, вовлечение больших слоев населения, осознание эстетической ценности бытовых вещей беднейшего населения и тем самым их включение в понятие прекрасного - все это составило важнейший этап формирования в XVI веке национальных эстетических идеалов на основе глубокого внутреннего переосмысления иноземных образцов. С этим связан был и бурный расцвет художественных промыслов - уже не только для нужд собственно чайного культа, но и для быта, идеальной моделью которого и стала чайная церемония.

Так, например, невиданный прежде размах получило производство железных котелков (кама), в которых кипит вода во время церемонии. Среди прочей чайной утвари котелок называют "хозяином". Самыми известными центрами этого производства были два - в Асия на севере острова Кюсю и в Сано в восточной Японии (современная префектура Тотиги). Центры эти были известны еще с эпохи Камакура, а по некоторым данным, и ранее [См.: Fujioka Ryoichi. Tea Ceremony Utensils. New York, Tokyo, 1973, p. 60].

В многочисленных лаковых мастерских Киото, переживавших в XVI веке бурный расцвет своей деятельности главным образом в связи с исполнением многочисленных изделий для нужд новой правящей элиты, ремесленники трудились недели и месяцы, выполняя по заказу адептов чайного культа специальные маленькие чайницы (нацумэ) с блестящей черной поверхностью, украшенной росписью золотом или серебром.

Для мастеров чая изготовлялись также бамбуковые ложечки (тясяку) разных "стилей", и имена их авторов история сохранила наряду с именами известных керамистов и других ремесленников-художников: Сютоку, Сосэй, Соин. Многие мастера чая сами вырезали ложки, впоследствии особенно высоко ценимые. Из бамбука делали и венички (тясэн) для сбивания чая в пену. Во времена Мурата Сюко жил первый из известных авторов тясэн - Такаяма Сосэцу. С него началась длинная династия ремесленников, до сих пор существующая в Киото.

Но особенно большое, ни с чем несравнимое воздействие чайный культ имел на развитие японской керамики, расцвет которой начинается с середины XVI века.

Как уже отмечалось, большинство предметов чайной утвари изготовлялось из керамики. Первое место, безусловно, принадлежит чашке (тяван) и чайнице (тя-ирэ), следующими по важности считаются сосуд для чистой холодной воды (мидзусаси), ваза для цветов (хана-ирэ), сосуд для использованной воды (мидзукобоси или кэнсуй). Из керамики делали также маленькую коробочку для благовоний, курильницу, иногда - подставку для снимаемой с котелка крышки (на ней же до этого момента помещается бамбуковый ковш). В некоторых церемониях гостям показывают и большой, яйцеобразной формы сосуд для чайных листьев, обычно стоящий в подсобной комнате. Из керамики может быть и подставка для жаровни, употреблявшаяся в теплое время года; керамическая посуда подавалась при сервировке еды (кайсэки) в некоторых видах церемоний.

Ясно, что по смыслу и духу ритуала центральным предметом среди всей утвари была чашка. На нее обращалось тщательное внимание и хозяином, готовившим церемонию, и гостями. Ей принадлежала самая динамичная роль, она совершала самые большие перемещения и давала множество разнообразных впечатлений, помимо только визуальных. Неудивительно, что сохранилось огромное множество чашек знаменитых и безвестных мастеров, высоко ценимых и бережно хранимых как ценнейшие национальные сокровища.

Ввозившиеся из Китая и высоко ценимые в Японии чаши в форме развернутого конуса, покрытые серо-голубой или чистой белой глазурью, иногда с сетью мелких трещинок-кракле, вызвали наибольшее количество подражаний. Печи Сэто и Мино в центральной Японии уже в конце XV века выпускали большое число чашек, покрытых бледно-желтой глазурью (тип желтый сэто) и различных оттенков коричневой глазури, густыми каплями стекающей к кольцевой ножке, остававшейся неглазурованной. Неровности и пятна в глазури, кракле, контраст блестящей глазурованной поверхности и матового глиняного основания, наконец, мягкие, округлые силуэты чашек составляли основу их выразительности и обаяния. Во второй половине XVI века под воздействием эстетической программы чайного культа эти же печи стали выпускать чашки более закрытой, цилиндрической формы с толстым, чуть неровным краем, нерегулярно нанесенной пористой - глазурью, иногда - с широкой, размашистой росписью (изделия типа сино и орибэ).

Керамические центры на острова Кюсю, многие из которых были основаны корейскими мастерами еще в XIV веке, а также мастерами, насильно перевезенными сюда во время завоевательных походов Хидэёси в 1592 и 1597 годах, первоначально в своих формах и стиле росписи сильно отличались от производимых в центральных провинциях, и лишь повышенный спрос на чайную утварь повлиял на некоторое их изменение. Самым крупным керамическим центром был Карацу в провинции Хидзэн, на северо-западе Кюсю, а также Такатори и Агано, на северо-востоке Кюсю, Сацума, на юге, Яцусиро, в центральной части острова, и Хаги, на самой южной оконечности Хонсю. Изделия всех этих печей были довольно тяжелые, с толстым черепком, изысканно грубоватые в наложении глазури и расписном декоре, что очень ценилось многими мастерами чая. Те же качества, но в еще более явном выражении были характерны для продукции печей, издавна работавших для местных крестьянских нужд, в Бидзэн, Сигараки и Тамба, считающихся старейшими печами в центральной Японии. Чашки, кувшины, сосуды цилиндрической формы, выпускавшиеся печами, были просты и непритязательны. Они выполнялись из местной пористой глины красноватых и красновато-коричневых оттенков, их единственным декором была запекшаяся в виде глазури зола и нерегулярные темные пятна, появляющиеся при обжиге в результате различной тяги и температуры в печи. Именно эта нерегулярность, грубоватая тяжеловесность изделий, их деревенская непритязательность и привлекали мастеров чая. Особенно часто изделия Тамба, Сигараки и Бидзэн употреблялись в чайных церемониях в качестве сосудов для воды и ваз для цветов. Их свойства, как бы заново открытые и подмеченные мастерами чая во множестве изделий безвестных мастеров, были воссозданы и доведены до большой остроты и подчеркнутой выразительности в творчестве художников-керамистов, выпускавших изделия раку. Представитель четырнадцатого поколения этих мастеров и сейчас работает в Киото.

В керамике раку с наибольшей полнотой воплотились те качества, которые обобщались мастерами чая в термине ваби. Имперсональность крестьянской утвари со всеми ее особенностями соединилась тут с артистизмом индивидуального замысла, выражающего неповторимость произведения искусства. Первым в линии мастеров раку был Танака Тёдзиро (1516-1592), начавший свою деятельность с изготовления черепицы, а после знакомства с Сэн-но Рикю под его руководством изготовлявший чашки для чайной церемонии. Наименование раку стало ставиться на изделиях печи, начиная с работ представителя второго поколения мастеров Дзёкэя, получившего от Тоётоми Хидэёси золотую печать с иероглифом "раку" (наслаждение). Прославленным мастером был представитель третьего поколения мастеров раку - Доню, известный также под именем Нонко.

Самая главная особенность чашек раку состоит в том, что они выполнялись не на гончарном круге, а лепились от руки, подобно скульптуре. Почти все они цилиндрической формы, с большей или меньшей округлостью силуэта, слегка неровным, чуть загнутым внутрь краем и кольцевой ножкой различной высоты. Существует два основных типа чашек ракучерный и красный раку, в зависимости от цвета глазури. Сам процесс лепки чашки предполагал неповторимость каждого экземпляра, его уникальную образность, связанную с пластическими особенностями формы, отражающими индивидуальность мастера, его внутреннее состояние в момент творчества, точно так же как это было с живописным свитком или каллиграфической надписью. Этому же способствовал и элемент случайности в оттенках глазури, и легкая деформация, даже разрыв керамической массы, получавшиеся при обжиге. Так утверждение мастерами чая права на индивидуальный вкус и его воплощение в чайном ритуале оказало воздействие на стилевые особенности керамики, ее образный смысл. Именно керамика раку положила начало персональному творчеству в этом виде искусства, тем самым отрывая его от имперсональности ремесла и в то же время поднимая ремесло до уровня высокого искусства.

Керамическая чайница считалась едва ли не самым драгоценным предметом, не уступавшим даже чашке. Так, например, в каталоге коллекции сёгунов Токугава, составленном в 1660 году, в классификации произведений искусства на первом месте стоит каллиграфия, потом - живопись, а на третьем - чайницы, за ними следуют вазы для цветов и чашки для чайной церемонии. А в перечислении произведений, принадлежавших семье Мацуя - известных мастеров чая из города Нара, - относящемся к началу XVII века, чайницы стоят в классификации даже раньше живописных свитков [См.: Fujioka Ryoichi. Tea Ceremony Utensils. New York, Tokyo, 1973, p. 39].

Отношение к маленькой чайнице (тяирэ) как к наиболее ценимому предмету чайной утвари подчеркивалось тем, что ее ставили на специальный лаковый поднос. Многие чайницы имели поэтические названия. Их записанная "родословная" переходила к новому владельцу, как и шелковые мешочки из дорогих тканей, в которых тяирэ хранились.

Уже отмечалось, что для конкретной чайной церемонии отбиралась всякий раз иная утварь. Заботой мастера чая было то, чтобы каждый предмет гармонировал со всеми другими, не теряя при этом собственной выразительности. Мастера чая сознательно формировали новый тип отношения к вещи как объекту созерцания, что подразумевало стремление проникнуть в ее суть, в ее скрытое за внешней оболочкой живое, одухотворенное начало. Пристальное внимание к чайнице, бамбуковой ложке, чашке делало вещь таким же средством духовного общения, как и свиток живописи.

Выбирая тот или иной набор утвари, мастер чая точно представлял себе, как именно все эти предметы будут расставлены около очага, как они будут функционировать в ритуале и как визуально взаимодействовать друг с другом. Мастера чая избегали простейших ассоциаций, прямого подобия форм, добиваясь многообразия изощренных эмоций. Черная глазурь чашки исключала черную лаковую чайницу, цилиндрический сосуд для воды исключал такую же вазу и т. д. Но вместе с тем все эти предметы составляли единый художественный ансамбль, где не было случайности и неоправданной произвольности. Законы построения такого ансамбля также связываются с буддийскими миропредставлениями. Согласно им, каждое явление (единичное) есть полное выражение бытия и само по себе, а не через посредство других явлений связано с Абсолютом, Единым и выражает его. Соответственно и пространственно-временные связи между отдельными предметами и явлениями несущественны, второстепенны. Напротив, их разрыв, сопоставление разного, неожиданного может полнее раскрыть суть, выявить глубинные качества.

Всю чайную церемонию можно рассматривать как планомерную "организацию эмоций", где существенным и действенным оказывался каждый момент, каждый предмет и все действо в целом. Мастер чая - хозяин в церемонии - проявлял свою творческую волю и творческую потенцию как исполнитель, всякий раз превращавший закрепленную в каноне упорядоченную схему в конкретное произведение, заставлявшее раскрываться сердца людей и наполнять их одновременно радостью и печалью, восторгом пережитой красоты и болью безвозвратности этого мгновения. Его искусство состояло в умении импровизировать на заданную, вернее, избранную тему, преобразовывать "инертную логику явления" (выражение С. Эйзенштейна) в "организованную логику" целостного произведения [См.: Эйзенштейн С. M. Избр. произв. в 6-ти т., т.2. М., 1962, с. 293.].

Ритуал, эстетический рационализм которого был поставлен на службу "программирования" определенного эмоционального состояния, становился способом временной перестройки сознания, отключения от повседневного опыта и стимуляции сферы подсознательного. Через емкую метафоричность, которой наделялись все предметы чайной церемонии и сам процесс, только и мог возникнуть особый внутренний контакт мастера чая и его гостя. Этот контакт в конце концов должен был привести к "унисону сердец" как высшей цели всей церемонии. Тишина, безмолвие становились средой жизни чувств, реальный мир как бы переставал существовать, и духовное единение участников ритуала становилось на какой-то миг их единственной и остро ощущаемой реальностью. Осознание истины адептами Дзэн как сверхчувственной, иррациональной, открывающейся в виде намека в красоте, воссоздаваемой художником, вело к осмыслению переживания как познания, где эмоции - его единственный путь, а образ, метафора, символ - главное средство. В условиях средневековой культуры такая установка имела важное историческое значение, В ней было предвестие внутреннего раскрепощения личности, путь к познанию ее самостоятельной ценности.

Казалось бы, очень трудно совместить дзэнское требование непосредственности творческого акта, детской наивности и безыскусности произведений со строгой построенностью ритуала чайной церемонии, его точной выверенностью. Здесь можно видеть не только парадоксальность дзэнского мышления, но общую закономерность канонического искусства с его возможностью импровизации и раскованности лишь в силу отчеканенности общей модели (поведения, форм и т.п.) [См.: Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс. - В кн.: Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973, с. 19-20.].

Чайный культ оказал огромное воздействие на японскую культуру в самых разных ее областях. "Пограничное" положение чайной церемонии на стыке реальности и искусства повело к тому, что ее влияние распространилось на обе эти сферы. В действительной жизни чайная церемония отчасти заполняла тот этический вакуум, который образовался в условиях, когда мораль бусидо ("путь воина"), с ее культом силы, брутальности, феодальной преданности господину, не удовлетворяла запросов формировавшегося "третьего сословия, точно так же как и чисто религиозная мораль (в ее буддийско-синтоистском варианте). "Путь чая", с его идеей равенства и ориентацией на демократические по своему происхождению идеалы, был своеобразной, эстетической по форме трансформацией религии. Ритуал, служивший основой духовного единства участников, был построен по утопической модели, но тем самым превращал эту утопическую модель в этический идеал. Чайный культ стал приспособлением общества к меняющейся исторической ситуации, перестройке социальной структуры, несмотря на сохранение феодальных институтов. Он был порождением определенных условий, сложившихся в. японской культуре, и моделировал ее сущностные черты, когда сама система осмысления, которой подвергается реальность, протекает по законам мышления, созданным самой этой реальностью [Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 115.].

Чайную церемонию можно рассматривать как свод правил, эстетических и этических норм. Но их особая действенность, приведшая к укоренению в общественном сознании, определялась тем, что эти правила не были выражены в абстрактных понятиях, требовавших комментирования и пояснения. Чайная церемония становилась своеобразным "методом обучения", приближавшим к постижению дзэнских концепций через непосредственный жизненный опыт, доступный каждому человеку (в соответствии с идеей "просветления здесь и сейчас. Эти концепции преподносились в виде правил, которые воспринимались эмоционально и усваивались через индивидуально-личностное переживание, становясь эстетикой быта и поведения. Именно поэтому чайный культ имел такое большое значение для японской культуры не только XVI столетия, но и последующих веков.

Развитие чайного культа и его распространение было одним из преломлений в сфере культуры глубоких исторических и общественно-социальных процессов. Объединение страны, прекращение внутренних войн способствовало не только оздоровлению экономики, развитию торговли, возобновлению культурных связей между отдельными провинциями. Все это служило росту национального самосознания, сложению общенациональных идеалов, увеличению их престижности.

На примере чайного культа можно исследовать не только в общих чертах, а совершенно конкретно, шаг за шагом процесс секуляризации японской художественной культуры и одновременно - сложение ее самобытности. В достаточной мере абстрагированные религиозно-философские понятия, которые были основополагающими для художественной культуры зрелого средневековья, будучи переведены на язык образов и воплощены в повседневных предметных формах из сферы эмпирического опыта, стали постижимы для обыденного, неподготовленного сознания и тем самым открыты и доступны всем. Творческими усилиями мастеров чая отвлеченная идея Бытия получила форму идеализированной "бытовой ситуации" - чайной церемонии. Но превращение это было амбивалентно: чайную церемонию можно рассматривать и наоборот - как быт, поднятый на уровень Бытия.

Что касается сложения самобытных черт японской культуры, проявившихся в чайном культе, то тут "чужое" было превращено в "свое" путем своеобразного погружения общерегиональной идеи в этнически конкретный контекст культуры, когда рожденная на континенте идея ритуального чаепития получила не только расширительно-светское толкование, но и неповторимые формы выражения.

Развитие чайного культа в Японии XVI века не было случайностью. В эпоху глубоких общественно-социальных сдвигов в нем нашла проявления тенденция самосохранения культуры, внутри которой создавались модели, начинавшие затем активно влиять на реальную жизнь. В опосредованном виде в чайном культе отразился сложный, многоступенчатый и растянувшийся во времени переход от одного этапа средневековой художественной культуры к следующему этапу, обозначенному как эпоха позднего средневековья, ставшая одновременно предвестием нового времени в истории Японии.

Добавить комментарий